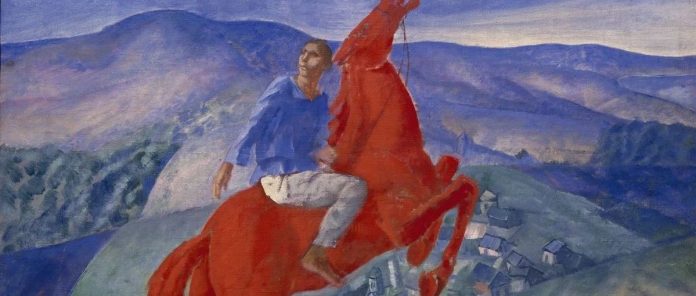

Fantasy, 1925.

虚构的共同体:乌托邦、民族国家与现代性的空间历史

Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity

作者:菲利普·魏格纳(Philip E. Wegner,佛罗里达大学英语系)

译者:陈荣钢

来源:同名著作(加州大学出版社,2002)导论

*译按:本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)的名著标题叫《想象的共同体》(Imagined Communities),魏格纳的著作标题译作《虚构的共同体》(Imaginary Communities)更贴切。

雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)在20世纪60年代初提出了一个批判性的任务:基于持续变化的社会背景和他的个人社会经验来重新诠释和拓展过去的思想(ideas)与价值(values)。本书继续这一使命,探索了西方现代性的“漫长革命”(the long revolution)时期空间(space)与社会(community)关系的重要变革。

本书不仅从“空间历史”(spatial history)的视角重新看待现代性,它还涵盖了其他几个核心领域:它深入探讨了民族国家(nation)这一现代建构的起源及其发展过程;分析了20世纪那些致力于构想新的空间、社会和历史的人们面临的挑战;反思了多种叙事和表达方式的潜在影响,这在今天的电子文学和信息技术背景下尤为关键;并最终探讨了研究现代文学和文化的新方法和策略。

串联这些议题的是“叙事乌托邦”(narrative utopia)这一深层次的现代文学形式,我会在接下来的文章中详细讲述。近年来,人们对乌托邦问题的兴趣大增,一些重要的新研究、金·斯坦利·罗宾逊(Kim Stanley Robinson)的“火星三部曲”(Mars Trilogy,1993-1996)中一部重要的新乌托邦叙事作品的出版,以及2000年在巴黎和纽约举办的一次国际展览都表明了这一点。

接下来的故事将围绕乌托邦这一文体在制度和形式上的发展展开,而这一文体的发展史与现代性的发展史密不可分。在现代性的发展史中,乌托邦这一重要文体的作品扮演着如此重要的角色。因此,在本书中,我一直在论证这些早期文本中实现的“虚构的共同体”的“真实性”。它们的“真实性”并不在于它们描绘了世界上真实的地方。相反,按照艾蒂安·巴利巴(Etienne Balibar)提出的意义,它们的“真实性”在于它们具有物质、教学以及最终的政治影响,塑造了人们理解世界的方式,并因此在他们的世界中采取行动。

许多读者注意到,本书的标题也让人想起本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)对现代民族国家的“想象的共同体”(imagined communities)的兴起所做的颇具影响力的研究。安德森将这种共同体描述为“想象的”,正是因为尽管它们的大多数成员永远不会彼此相遇,但每个人都相信他们都拥有某种深刻的、跨越历史的联系。这种信念对现代世界的历史产生了巨大的影响,几乎每天的报纸头条都能看到这一事实。

管礼雅(Liah Greenfeld)将这种想象的共同体称为“现代性的构成要素”,而我在下文中讲述的大部分故事都集中在这一建构的形成和随后的历史上。

我认为,叙事乌托邦是一种独创的空间、社会和文化形式,在民族国家的建构中发挥着至关重要的作用。从托马斯·莫尔(Thomas More)的《乌托邦》(Utopia,1516)这一流派的奠基之作开始,叙事乌托邦的“想象的共同体”与民族国家的“想象的共同体”之间就一直在进行着“能量交换”,前者为后者的特定形态和边界的形成提供了最初的空间。

正如乌托邦一词的词源所示,这些“想象的共同体”并不存在,恰恰是因为它们使某处成为可能,提供了一种机制,使人们能够重新创造共同体和他们居住的地方。因此,乌托邦的“想象的共同体”不仅是一种想象主体性的方式,也是一种想象空间的方式,从而帮助民族国家成为现代性历史的媒介和场所。

民族国家这一特殊的社会和文化制度有自身的历史,与其他任何历史一样,它也有动荡、矛盾和变革的紧张时刻。20世纪之初就见证了这样一个时刻。从20世纪初的几十年开始,叙事乌托邦成为现代性主体和客体概念首次出现危机的地方之一,这一危机在我们的当下具有新的意义和强度。

本书的后半部分探讨了 20 世纪一些最有影响力的乌托邦叙事作品如何驾驭这一新的社会和文化领域,因为现代性进入了一个新的阶段,其标志是人们日益意识到民族国家在全球文化和社会空间中的地位(尽管我认为,现代性的空间史从一开始就在世界舞台上形成)。

这些作品探讨的问题至关重要:如果我们今天的社会和文化空间是全球性的,那么在其中运作的社会和历史主体是什么性质?我们如何想象这样一个空间?我们又该如何讲述它的历史?因此,对叙事乌托邦的形式演变进行讨论,也是聚焦本世纪早些时候在空间的实践和表现方面发生的某些巨大变化的一种方式。

除了提供解读现代性历史的新方法之外,我对叙事乌托邦的研究还旨在改变我们对如何使用各种叙事形式来理解,甚至是创造我们世界的理解。在新千年里,我们既要尝试想象政治活动的创新形式,又要应对新兴信息技术带来的巨大可能性,因此,这种重新思考就变得尤为重要。

本书的核心在于,我认为,叙事乌托邦是一种特殊的表现行为,也是一种概念化世界的特殊方式。我在这里使用的“再呈现”(re-presentation)一词,在德国词“表现”(Darstellung)的意义上使用,它具有“再现”(representation)和“呈现”(presentation)的双重含义,既包括再现世界的实践,也包括更积极地表现世界的实践。

在许多其他关于乌托邦叙事形式的讨论中,乌托邦叙事的表现和认知实践的特殊性往往被忽视,这些讨论往往将乌托邦叙事视为较低级的文学或社会理论的一个分支,从而将其归入文学评论家的专业领域,或归入思想史学家或政治学家的专业领域。

这两种表述都没有充分把握乌托邦的性质。文学的表现实践表达了独特而具体的生活经验,这些经验是集体经验,或者就大多数现代文本而言,是个人在世界中的存在方式,即对世界空间的特殊现象学栖居(phenomenological inhabitations)。另一方面,理论的表现实践——或路易·阿尔都塞(Louis Althusser)所说的“科学”(science),试图以一种连贯和系统的方式感知组织这些经验发生的总体性的抽象原则。显然,这两者从未相遇。

叙事乌托邦及其所隶属的更广泛的表现实践范畴,坐落于文学审美的具体现象学与理论抽象之间的交叉地带。它旨在塑造一种概念,或用更专业的术语来说,是空间的具体化,这种具体化在其生活经验和理论认知上是前所未有的,而这一术语的真正含义将在我对路易·马林(Louis Marin)的开创性研究的讨论中得以展现。因此,叙事乌托邦以一种极为生动的方式勾画出文学艺术与理论即将共同塑造的领域。作为两者之间的一种中介形式,它巧妙地调和并整合了这些不同的表现手法。

正是这种乌托邦文本涉及特定类型的实践,亦即一种特定的表现活动的感觉,我在本书中使用“叙事乌托邦”这个短语的目的就是强调这一点。这与关于这些作品的许多传统看法背道而驰。乌托邦常常被读作一个地方的静态描述(无论是真实还是观念的),其中的“描述”隐含地被理解为与叙事的时间性或进程导向性相对的“他者”。

然而,我认为,在像“叙事乌托邦”这样的形式中,描述本身作为在其他情境中我们认为的行动或情节,这样社会和文化的空间及共同体身份通过一个过程在我们眼前逐渐显现,罗兰·巴特(Roland Barthes)称之为“符号生成”(semiosis)。巴特用这个词,是希望区分一整类文本——这在初看似乎提供了一个不太可能的链接,连接了萨德侯爵(Marquis de Sade)、傅立叶(Charles Fourier)和罗耀拉(Ignatius Loyola)的著作。与驱动文学和理论的摹仿不同,它们改变了问题的定位。对于这种文本来说,更重要的是巴特所谓的“话语展演”(performance of discourse),也就是通过语言来构造世界的活动。

因此,古典启蒙时代的版图形象背后预设了一个唯一的“上帝视角”(“God’s-eye view”),观看着固定稳定的空间。但这对叙事乌托邦来说是不恰当的。叙事乌托邦更像是旅行者的行程单或建筑草图,描绘一条探索的轨迹,一个叙事线索,当它展开时,确实在世界中催生了某种新的事物。

这暗示了一个时间的剧烈转变。如果说文学和理论表示都试图从过去的视角解读叙事中的现在,企图看它作为某种已经完成的整体,那么像叙事乌托邦这样的符号生成路径或表现则从未来的视角出发,将现在看作是一个持续形成、尚未完成的状态。这意味着,现在时刻的各种关注、欲望和矛盾,不是叙事乌托邦表现形式的终结,反而成为了叙事展现中创造新鲜事物的基础。这种创造力让这些作品对其当代观众产生了极大的震撼,为他们带来前所未有的新鲜感受。在这本书中,我希望能够重新捕捉这股激情和活力,帮助我们重新探索新的可能性。

这种“介于之间”(in-betweenness)的性质和对未来的定向都解释了乌托邦文本在文化教育上的作用。在这本书中,我深入讨论的特定叙事乌托邦——最核心的包括摩尔的《乌托邦》、贝拉米(Edward Bellamy)的《回顾》(Looking Backward)、波格丹诺夫(Alexander Bogdanov)的《红星》(Red Star)、杰克·伦敦(Jack London)的《铁蹄》(The Iron Heel)、扎米亚京(Yevgeny Zamyatin)的《我们》(We)、娥苏拉·勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)的《一无所有》(The Dispossessed)和乔治·奥威尔(George Orwell)的《一九八四》(Nineteen Eighty-Four)。

此外,我要简要提及其他众多同类作品,其中包括弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的《新大西岛》(New Atlantis)、威廉·莫里斯(William Morris)的《乌有乡消息》(News From Nowhere)、阿瑟·达德利·温顿(Arthur Dudley Vinton)的《再回望》(Looking Further Backward)、伊格纳修斯·多纳利(Ignatius Donnelly)的《凯撒的纪念柱》(Caesar’s Column)、夏洛特·帕金斯·吉尔曼(Charlotte Perkins Gilman)的《她乡》(Herland)、H.G. 威尔斯(H. G. Wells)的《现代乌托邦》(A Modern Utopia)以及奥尔都斯·赫胥黎(Aldous Huxley)的《美丽新世界》(Brave New World),它们在特定的时代和地方都有着深远的影响,为各种社会和文化议题的讨论做出了贡献,很多时候甚至直接塑造了这些讨论。

事实上,研究这些作品及其背景中最令人兴奋的一面是见证它们经常引发的充满激情和投入的公开讨论。然而,除了这些直接效应,接下来的章节会详细阐述,乌托邦文本提供的叙事实践也帮助改变了读者对世界的理解和行为方式,带来了更为深远的影响。

通过在世界中插入一个之前未知的事物,一个原创的概念、形象,或摩尔的一位同时代人所谓的“活生生的画像”(“speaking picture”),叙事乌托邦创造了一个认知空间,围绕它形成了新的生活经验和理论感知。因此,理解叙事乌托邦过去的工作对我们在新千年如何生活和认知现代性具有真实的影响。

本书的每一章均精心组织,旨在呈现一种“介于之间”的特色,即同时具备理论和历史性。在理论层面,该研究探索了各种话语之间的交集和碰撞。在历史层面,改研究重点分析了叙事乌托邦如何在与其所处时代和环境的关注点交互中,参与现代性的持续深化的变革。这样的研究形式对当前的学术惯例提出了质疑,并尝试为文化文本的关系空间研究找到新的方法。

在第一章,我明确地对这些议题进行了深入讨论,首先从重新审视经常被视为过时的流派(genre)批评入手。我认为,当人们认为流派研究仅仅是关于文本分类时,就已经陷入了误区。为了避免这些问题,我提出了一个不同的流派研究方法,将其看作是文本自我解释的“此在”(海德格尔的“Dasein”)的基本特征。

在此方法下,文本如何与前人的作品互动,以及如何根据其所处的历史环境对流派进行重新塑造,这种自我反思的意识显得尤为重要。因此,借鉴海德格尔的现象学分析,我并没有试图定义什么是流派的固有条件,因为这无疑是追求本质的过程。

相反,我探讨了这种批判性的自我意识如何界定流派的存在。流派是一种文化制度,是时代的产物。因此,流派为我们提供了一种重新审视历史的方式,强调了不同时代和不同地方的文化文本之间的紧密联系。这一关系在很多现代的批判性阅读策略中,如新历史主义和大部分的文化研究中,都难以找到。通过本章的讨论,我希望能为构建更为深入和全面的文化文本研究方法做出贡献。

第一章接下来深入探索了叙事乌托邦的表现实践特点。此刻,我主要参考的是法国社会哲学家和空间理论家列斐伏尔(Henri Lefebvre)的研究。尽管列斐伏尔关于当代生活空间性的独到见解直到近期才开始为英文读者广泛了解,但它已在众多关于现代性和后现代性的有影响力的讨论中占据核心地位。

我认为,列斐伏尔最为人称道的著作《空间的生产》(The Production of Space)及其提出的辩证三分空间模型,为重新思考叙事乌托邦的实践提供强大支持。但在本书中,我多次强调,对现代性的空间阐述与对现存实践和空间的批判具有同等重要性。所以,我在这章结尾回顾了包括20世纪乌托邦重要研究者恩斯特·布洛赫(Ernst Bloch)在内的理论,以突显这种形式的特定维度。由此,我们可以对叙事乌托邦的时间和空间维度之间的辩证关系有更深入的理解,我认为这种辩证关系同样也是现代性经验的中心所在。

在明确了这项研究的一些理论框架后,我在第二章开始探索这种普遍机制的“起源”。尽管现代乌托邦叙事的根源可以追溯到更古老的“乌托邦”思想和叙事传统,但正是在1516年英国基督教人文主义者托马斯·莫尔的作品中,我们看到了一个独特的起始点。这部作品为欧洲文化的想象力引入了新的词汇、文学形式和概念性问题。

然而,我想强调的是,不是莫尔的原创性使这个流派存在,而是后来的读者——包括莫尔自己在内——对他的叙述的“再创作”过程,为这个流派确立了其地位。这些读者从莫尔的作品中提取了一种新的工具,这使他们能够同时观察并参与到新兴现代性的塑造中。

路易·马林的经典之作《乌托邦》(Utopiques)为我们提供了对这种特殊的表现手法的深入理论描述。在这一章,我特别关注了马林对所谓的“乌托邦具体化”的解读,这种解读通过乌托邦文本中的“富有表现力的图像”为我们描述了新兴现代性的一些关键要点。然而,虽然马林的分析极具启示性,但他对现代性的理解仍有所疏忽。因此,本章的后半部分将探索另一种解读乌托邦的方法。

马林似乎隐约地认为现代性的历史朝着一个最终目标发展,这个目标是逐步建立一个单一且普遍的社会文化空间和主体,一个消除了所有矛盾和冲突的空间和主体。无论是政治左翼还是右翼的现代思想家,从最为乐观的社会乌托邦家到最为悲观的现实论者,他们都在不同程度上接受了这一观点。这种观点在今天对所谓的“全球化”的隐性目的论引用中仍然存在。

我持有与上述观点相反的看法,我认为现代性由普遍性与特殊性之间的深层矛盾推动。这种矛盾体现在同质、荒芜的空间(如资本、货币形式、劳动、司法政治主体)的生成与新的地域性身份和空间的产生之间。齐泽克(Zizek)称这种新的地域性身份和空间为“享乐组织”(organizations of enjoyment),这是一种经过特定的社会和文化实践具体化的“真实的、非辨证的核心”,并被看作是不断受到外部威胁的存在。

莫尔的原始文本之所以引人入胜,是因为它生动地描绘了新兴现代性中这两大维度——普遍性与特殊性——之间的动态互动,或者说,社会欲望的“去疆域化”(de-territorializations)与“再疆域化”(re-territorializations)的交织。因此,除了马林强调的抽象化和普遍化特征之外,我们在莫尔的作品中也看到了一种崭新的,具有深厚空间意味的政治、社会和文化形态,那就是现代的民族国家。

莫尔的作品成功开创了这一新流派,也有助于将民族国家确立为现代历史空间和主体性日益自然化的表达方式。在第三章中,我将探讨这一表现实践在上个世纪的命运。到了19世纪后半期,乌托邦的想象共同体与民族国家的想象共同体之间的联系已经牢固确立,以至于这种形式后来的表现形式也有助于重新维系在民族共同体的空间和文化疆域内发生的、产生焦虑的公共冲突。

正是这个原因使得贝拉米的《回顾》大获成功。在美国,“理想国”初步定义正遭遇来自新的阶级、种族和民族“公众”的挑战,这时,贝拉米试图在对过去的保守回归和激进的现实变革之间寻找平衡。他运用乌托邦叙事,设想了一个新型的美国民族国家共同体。他早期就为新兴的中产阶级消费主义和专业主义等实践和制度勾画了轮廓,同时也深入思考了集体身份、国家空间与记忆之间的联系。在他的著作中,他提出了一个策略,为了克服19世纪晚期美国中的碎片化和冲突的“享乐组织”,他主张,有意识地遗忘那些将个人和社会与沉重过去紧紧捆绑的回忆和故事。

贝拉米的作品给了我们对叙事乌托邦这一经典项目的深刻回顾。然而,我在第4章研究的两部作品——波格丹诺夫的《红星》和杰克·伦敦的《铁蹄》——对这一体裁进行了深入且有意义的反思。它们之所以成功,是因为它们挑战了这一体裁的常规方式。实际上,我认为所有在乌托邦叙事体裁中的杰出20世纪作品都旨在重塑这种方式,以使其适应不断演变的现代性体验。

波格丹诺夫和伦敦的作品都回应了1905年俄国革命失败后的政治危机,并针对各自的社会和文化背景(对于伦敦来说,特指美国工人运动中加剧的分歧)进行了探讨,这反映了人们越来越认识到现代化进程已将全球各地紧密地联系在一起。但这两部作品都没能完整地展现或认知与这种全球化空间一致的集体意识和普遍的享乐组织。因此,它们都重心转向了集体身份的呈现。

实际上,这两部作品重新定义了叙事乌托邦与民族国家想象中的共同体之间的关系。在波格丹诺夫的作品中,代替民族成为现代历史的核心是他在“组织构造学”(Tectology)中描述的无产阶级理念。而在伦敦的作品中,这种流动的、想象的集体主体被进一步具体化,它们存在于如公司官僚结构和“国家资本主义”式的社会主义政党中。

本章还将探讨另一个问题:知识分子在这些实际和想象的共同体中扮演的角色。我观察到,从莫尔的开创性作品开始,叙事乌托邦就对知识分子的角色表示关心。而当这种文学形式在20世纪发生深刻变革时,这个议题变得尤为重要。这两部乌托邦作品都以特定方式揭示了知识分子角色的核心矛盾,这种矛盾在接下来的几十年都会引发热议。波格丹诺夫的作品展示了一种决定论的理想化视角,而伦敦的作品则强调知识分子精英作为先锋的角色。这两种角色之间的差异导致了行动的差异。

扎米亚京的《我们》继续重新评估叙事乌托邦这一古老事业。如果说以往的叙事体裁是对现代性空间历史的单一叙事,即局限于民族国家范围内的叙事,那么扎米亚京的文本则是对现代性的多个相互竞争的“可能世界”或历史轨迹的展望。同样重要的是,在苏联革命后的岁月里,由于扎米亚京所处的时代和地点发生的事件,他开始认为民族国家不仅不足以容纳现代性的潜能,而且实际上不利于现代性的实现——在我们看来,民族国家的边界现在标志着现代历史本身的地平线。

我不想低估扎米亚京以及后来的勒瑰恩严格维护这种可能性“地平线”的意义,尤其是考虑到他们各自的历史处境都被视为“封闭的政治环境”。事实上,我在布洛赫的当代作品中也展示了类似的哲学观点。然而,这些文本未能提供任何新空间性的具体形象,这并非没有代价,葛兰西(Antonio Gramsci)同样强调了这一点,我在本章最后几页引用了他的见解。

为了绕过这一障碍,扎米亚京为乌托邦叙事形式的可能表达方式制定了一个出色的、独创的、可变的模式。事实上,它为第二次世界大战后出现的两种最具影响力的乌托邦体裁表达方式奠定了基础——“反乌托邦”(anti-utopia)和20世纪70年代初大量出现的“开放结局式”乌托邦。勒瑰恩的《一无所有》是后者的有力例证,在第五章的第二部分,我将探讨勒瑰恩这部影响深远的作品与扎米亚京早期作品之间的重要而鲜为人知的共通之处。

当我们读到20世纪最具影响力的乌托邦叙事时,这种代价的性质就显而易见了。这里指的是奥威尔的《一九八四》,这一叙事标志着历史上的另一个关键转折点,它否定了我们在扎米亚京和后来勒瑰恩的文本中看到的、现代主义的、“开放世界”的游戏。取而代之的是我借鉴卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)的著作而提出的一种新形式的“保守乌托邦”(conservative utopia)。

奥威尔的这本名著与这一时期的另一本重要著作(阿多诺和霍克海默的《启蒙辩证法》)一样,将大众传媒和全球文化生产的工业形式视为对各种自主“享受组织”的威胁,后者代表着理性、审美、主体、家庭和民族国家,而这些组织曾是现代性历史的核心。在奥威尔的观点中,沃尔特·翁(Walter Ong)后来描述的“二次口述”(secondary orality),这是一种通过新的全球信息技术呈现的形式,已经对持续了超过四个世纪的印刷识字传统造成了破坏。这不仅影响了印刷识字的传统,还改变了由印刷识字带来和孕育出的社会想象形态。

因此,与叙事乌托邦的制度传统不同,奥威尔的作品想象了现代性前进动力的短路。《一九八四》试图将现代性的价值观与最初产生这些价值观的持续现代化进程脱钩,转而提倡怀旧式的回归,既回归英国民族中想象的共同体的旧形式,也回归在其中形成的那种“有文化”的思想批判。因此,在对新的大众媒体文化和我们在伦敦的作品中看到的“参与型”知识分子进行双重攻击的同时(这种双重批判将在冷战世界的政治思想斗争中发挥至关重要的作用),他的文本提供了一个形象化的视角,让我们看到“冷战”后的当下将会出现的一种主导力量——怀旧(nostalgia)和反现代的民族主义的爆炸性涌现。

我把这本书看作是乌托邦思想或认知模式的一次尝试,我尝试从历史和理论的角度回顾过去的乌托邦叙事,并为那仍在塑造中的历史画上我自己的“活生生的画像”。因此,我还没有给出最终的结论。我希望这本书能像我分析的那些乌托邦叙事一样,成为一种邀请,引导我们以新的眼光看待现代性的历史,并启发我们重新构想我们的现在和未来。这样的构想是真实存在的,并且它们会像那些过去的乌托邦想象一样,引导我们前进,努力塑造未来。