我在野外“长大”:

和保护生物学家吕植聊成长

作者 | RedApe

–培养孩子的阅读兴趣。吕植的早期经历里,阅读的意义非常大

-真正的自然教育,是让孩子理解世界的复杂多样,而不是叫得出100种虫子的名字

上周,小乐终于毕业了。这么一来,成长合作社的三位“社长”里,就我不是博士了。作为学历上的少数派,我一边给她散发着慈祥光芒的毕业照点赞,一边提醒博士们,“要注意生物多样性喔”。

在这个公号成立前,我们仨最常聊的话题里就包括环境污染和自然保护,而且三个人的科学爱豆里都有吕植。由于吹嘘过在哥本哈根时蹭过吕植的酒店房间、和偶像睡过一张床,她们显然不能放过我,直接启动了答辩模式:

“吕植是怎么变成科学家的?”

“吕植怎么看待自然教育?”

“孩子需要怎样的自然教育?”

我:……

吕植是谁?

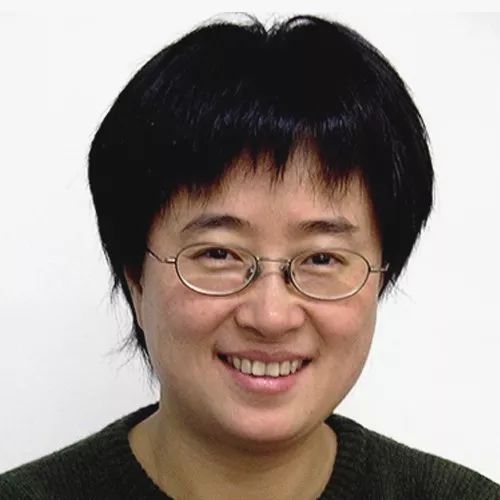

吕植是北京大学生命科学院教授,中国最知名的保护生物学家、生态学家之一。从1985年跟随潘文石教授入秦岭研究野生大熊猫开始,她一直活跃在科学最前沿。和待在实验室里的科学家不同,她的研究大多发生在野外,所以中国生物多样性最丰富的西部,也是她足迹踏遍的地方。

吕植也是国际一流学术期刊和大众科学杂志青睐的中国科学家,她的学术研究、文章和摄影作品常出现在《自然》、《科学》、《国家地理》上。她还是IUCN世界遗产委员会成员,国际保护生物学学会理事。总之,就是很牛啦。

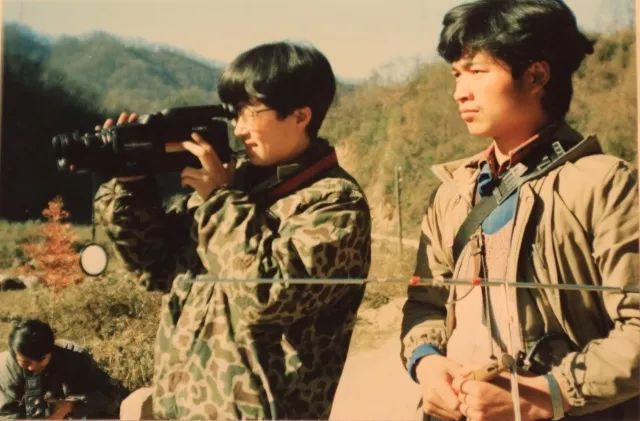

这个戴着大眼镜、留着可爱短发的年轻人,就是当年的吕植。

科学家的身份之外,吕植是一位自然保护的实践者。从早年任世界自然基金会(WWF)中国项目主任, 到创建保护国际(CI)中国项目,再到创办中国本土NGO山水自然保护中心,她所做的事是通过关注人的需求和文化来解决动物的问题。

比如,山水一直在三江源、西南山地和澜沧江流域保护雪豹、大熊猫,为了减少人兽冲突,山水帮助当地人在四川平武大熊猫保护区养殖蜜蜂,用卖“熊猫蜂蜜”增收的方式缓解人对熊猫栖息地的影响。顺便说一句,小乐婚礼上送给来宾的礼物就是这种蜂蜜(真不是广告)。

找到自己的热情所在,并且一直做下去,这是我们欣赏的一个人能成为的最好样子。学校的科研,野外的自然保护,社会的倡导同时进行相辅相成,这也是我们眼中一个科学家的理想状态。

所以,吕植是如何成为这样的她呢?对于家长们,她的成长经历有什么借鉴意义呢?带着这些问题,我和她聊了聊。

从爱看杂书的孩子到科学家

吕植是甘肃兰州人,出生于1965年,1981年考上北京大学。

吕植的小学时代,老师们一周有三个下午要参加政治学习,学生就放假。这样一来,课堂上要学的东西很少,空闲时间很多。从小爱看杂书的吕植,就把所有没课可上的时间拿来看书。父母都是教师,家里书不少,尽管销毁了一些,仍然够一个孩子随手抓来读。别人知道这个孩子爱看书,也把图书馆毁书时偷偷藏起来的书借给她看。这个时期读的书里,包括儒勒-法尔纳的《地心游记》、《海底两万里》等科幻小说。

尽管囫囵吞枣不求甚解,阅读的习惯养成了,读的东西也真不少。文革结束后,能看的书更多了,这时的吕植已经上中学了。由于看了一些国外的科普和科幻读物,比如《物理世界奇遇记》、爱因斯坦传记以及阿西莫夫的作品,她开始对科学和哲学感兴趣。

吕植的生物学启蒙,源自一部中学时代看过的英国电视剧《达尔文》。达尔文在环球航行中去过的地方、观察到的动植物和人,启发他探索出了物种起源、进化和灭绝的规律。这个电视剧呈现出的生物世界如此美妙,导致着迷了的中学生吕植又找来《小猎犬号环球航行日志》,沉浸在书中的探险经历和自然景观中。

因为向往达尔文的经历,也因为文革后开始复苏的科学气息,以及对意识形态领域的痛苦仍心有余悸,读书很杂的吕植先是选择了理科,最后报考了北大生物系,离开了西北家乡,从此一路向前,长成了今天我们所熟知的科学家。

“偶然”的保护,一生的热爱

吕植和我们想象中的保育英雄不太一样。

享有极高声誉、影响了几代人的珍·古道尔博士,从小就热爱自然、喜欢动物,她的这份“童心”推动着她成为了世界上最著名的“猩猩专家”和动物学家。

相对于这是什么鸟、那是什么花,吕植对于生态系统中各种生物的关系、演化原因的兴趣,远大于生物本身,而她走上保育的道路似乎也带有更多的偶然性。

上大学后吕植发现,原来生物学还细分为生物化学、细胞遗传、生物物理,面对这些她之前都不了解的领域,稀里糊涂跟着同学选择了生化方向后,却发现自己并不喜欢天天待在实验室里。大二时,一次前往烟台实习的经历,让她遇到了潘文石教授。

潘教授当时在四川卧龙研究熊猫,实习之余,老给孩子们讲当年西藏科考的经历。这时吕植才意识到,北大生物系除了实验室,还有人在野外做研究。几年后,吕植成了潘老师的研究生,从此跟熊猫结缘。

从1985年开始,在长达15年的时间里,吕植的工作就是研究熊猫+保护熊猫。10几年的时间里,吕植了解了熊猫生活史的方方面面:吃什么、在哪儿活动、什么规律、种群动态、社会行为、遗传多样性,以及它们的生存困境。

与熊猫同行多年后,最初并不是因为喜欢动物而走上保护道路的吕植认识到,要了解和保护熊猫,除了科学化地收集数据、分析数据以外,识别熊猫个体,了解熊猫生活的森林里的细节,特别是体会熊猫在林子里生活的感觉,才是她研究中最重要的收获。

“和学游泳时讲水性一样,研究动物也要讲究自然性,其实就是与动物、与自然在身体和感性上的连接。”吕植的感受是,人类的祖先就是靠“自然性”生存的,而我们现在几乎已经忘记了。在野外一待几个月、连续好多年,时间久了,一走进森林里,吕植就知道这个地方熊猫会不会喜欢。

此时,原本带着达尔文式的探索热情进入自然领域的吕植,最终和自然、和熊猫建立起了自己最初未曾想过的亲密感,而这种感性认识反过来对科研有着极大的帮助。无论是分析数据还是建构模型,科学家的良好直觉都不可或缺,而野外的经验也可以避免模型完美但违背常识的误判。

“科学家所积累的,除了知识和信息外,是直觉和判断力。自然的研究者,对自然的深入观察应该是一门必修课,这是机器和模型仍然无法取代的。”

左起分别是:潘文石教授、吕植、乔治·夏勒博士。乔治.夏勒博士是被《时代周刊》评为世界上最杰出的三位野生动物研究者之一,也是第一个在中国为世界自然基金会 (WWF) 开展工作的西方科学家。

认识世界的复杂多样,

比叫得出虫子的名字重要

作为一个生物学家,吕植经常会被当作生物百科全书提问,这是什么树,那是什么鸟?

遇到这样的问题,她会告诉你,她是生态学家,不是博物学家。前者的关注重点是自然界中各种生物的关系,而后者更像是自然的记录者。也因为这个原因,吕植会很坦诚地说,一到认动物认植物,她不如自己的学生。

亲近自然、在自然中学习的理念逐步流行以来,各种自然教育项目也多了起来,去自然学校过周末,洞穴探险,用无害的清洁品洗碗……身为保护生物学家,吕植对自然教育的看法是是“不要神圣化”。

“通常自然界容易让人专注,一花一草一虫,容易抓住孩子的注意力,但是自然教育的意义,在于让孩子理解世界的复杂多样,这比叫得出虫子的名字更有价值。”吕植自己的经历,就是一个理解世界复杂性的过程。

刚开始研究熊猫时,吕植还没有想过保护的问题。那时吕植面对的森林,就是达尔文所处的大海,更多是好奇和探险。在吕植看来,是熊猫引导了她对环境问题的认知。

白头鹎。认识世界的复杂性比记名字重要,不过知道这只鸟的名字感觉很开心

上世纪80年代,虽然已有保护区存在,但林业部门还是以森林经济创收而非保护的角色存在的。观察熊猫的吕植发现,保护区以外的森林都在被砍伐,而熊猫对森林非常依赖。比如,母熊猫有固定的产仔洞,附近天天在砍树,母熊猫的繁殖就会受影响。

看到这种情况,吕植和潘文石教授就请长青林业局的伐木队别在这里砍树了。伐木队的人也非常好,听说熊猫两年产仔一次后,就说明年再来砍吧,今年不砍了。

后来,因为潘文石教授联合了很多科学家一起给中央写信,位于秦岭长青林业局变成了长青保护区,这里的森林就保住了,熊猫也安全了。可是保护区以外呢?人的生计如何解决?如果养活不了人,熊猫的安稳能长久吗?

事实上,正是这个关于人和动物如何和谐共处的问题,把吕植从一个纯粹的观察者和科学家,变成了一个自然保护的实践者。保护熊猫时面临的命题,在后来的三江源雪豹保护时依然存在——雪豹就一定比牧民的牦牛重要吗?

此后的数十年里,吕植投身国际NGO,再到创办自己的组织,工作的核心都是解决人的问题。吕植把这个理念变成了两件事:基于社区的保护实践,通过研究支持保护的行动和政策。

此时的吕植,跟80年代刚到秦岭时的她不一样了。当时的北大学生吕植,看到被村民围堵的怀孕毛冠鹿时,第一反应是好可怜,而村民笑着对她说,“你真有口福,刚来就有肉吃。”

多年过去了,复杂的世界并没有变得简单,那个永恒的问题还在:保护自然是对的,但是人的需求也要正视。这个世界一直在变化,所以,我们是谁?我们应该怎么做?什么才是一生的成长?

吕植的思考是这样的——

“人有惰性,特别是当你在一个领域里感到得心应手了以后,就很容易走向固化甚至自负,张口闭口以我为中心,这意味着你要过时了。年轻的时候我很看不起这样的人,但我现在过了50岁,开始感觉到必须要有意识地努力,才不至于变成一个自己不喜欢的人。

我的兴趣一直在变化,从熊猫扩展到青藏高原,从研究到实践,从关注野生动物保护到了解人的行为选择以及背后的影响机制。而贯穿其中的是对自己的观察和反省:人了解自己其实是最难的。我对专业领域的框架有一种天生的反抗,不过前提是你得对专业领域和它的框架有足够的了解,知其然还要知其所以然,才有可能打破框架,融会贯通。如果不了解就反抗,那是无知。”

想了解更多,推荐吕植在一席的演讲《下一个平衡在何处》,以及山水自然保护中心网站

点击图片查看以往文章

– 版权声明 –

文章版权归成长合作社所有 欢迎转发朋友圈

转载请联系我们

– 投稿信箱 –

长按我,我还是二维码,只是长得好看而已