1、点击顶部蓝色“雷家两姐妹”

2、进到公众号主页后再点击右上角三个点

3、设为星标

感谢您的支持!

写在前面 今年一月,一部华裔作家的作品震撼了全世界。 绘本《西洋菜》,同时获得了凯迪克金奖和纽伯瑞银奖,接下来,这部作品又接连获得了其它30多项荣誉。 要知道一部绘本作品,同时摘得美国绘本界和儿童文学界的两大最高奖项,这么多年来简直是凤毛麟角。相当于对绘本插画和文字艺术水准的双重认可。 《西洋菜》文字作者陈郁如和插画作者陈振盼在凯迪克奖颁奖晚宴上的合影,注意陈郁如的旗袍和陈振盼的领带,都是定制的西洋菜绘本封面图案,太有爱了! 《西洋菜》确实担得起2022年度最值得期待的绘本这一头衔。 反正大姐读完,眼眶不由得湿润了,你们读的话,一定先备好纸巾。 《西洋菜》讲述了一个华裔移民家庭的女孩,从不情不愿地被父母要求去采摘路边野生的西洋菜;到慢慢了解家族历史,理解父母情感,最终与父母、也与自己达成和解的故事。 它非常真实地呈现了一个并没有经历过苦难的孩子,试着看见他人的经历,接纳自己的家族历史、并开始理解生活的多元。 绘本中的女孩,我们可以读到她被父母要求一起采西洋菜时的尴尬: 有一辆车经过,我低下头,希望那不是我认识的人。 我有点害怕又有点希望,纸袋底下会裂开来,将所有这些植物都送回泥土中。

吃西洋菜时从身体到内心的拒绝:

泥巴和小蜗牛早已不见,但我还是不想吃,一口也不想吃。我只想吃从杂货店里买来的蔬菜。

牛仔裤,运动鞋,商店里买来的蔬菜,代表的是女孩渴望融入的美国生活;

玉米地,泥巴,路边的野生西洋菜,免费的晚餐,捡来的家具,是女孩想迫切摆脱的家庭印记。

矛盾一触即发,而母亲用向孩子讲述自己的亲身经历的方式,化解了这一切。

差异和冲突的外壳,包裹着温柔的情思,是和解,是接纳,是缅怀。

与其说,《西洋菜》讲述了一个美国华裔移民家庭的故事,不如说,这是一个可能发生在任何家庭、任何代际、任何人群之间的故事。

我们完全可以把它置换为孩子成长过程中,可能在学校和社会中遇到的所有排斥、误解和隔阂的困境。

而本书插画作者陈振盼在2022年凯迪克大奖颁奖典礼现场发表获奖感言时,对这一困境做出了解答:

与其说,它是一个关于苦难的故事,不如说,它是一个关于希望的故事;

希望,就发生在孩子真正的看见自己,接纳自己的那一刻。

这本书是华裔插画家陈振盼第一次尝试为虚构故事创作插画。

他巧妙的将中国国画的元素和西方绘画元素结合起来创作,在画中加入了许多柔和的水晕来暗示回忆。

让读者能自如的穿梭在故事主人公的现实和回忆中,丰富了故事的文化和情感层次。

大姐最喜欢的是绘本的封皮,一定要展开来,封面和封底一起看:

现实中主人公在玉米地旁边采摘西洋菜的场景和回忆中母亲家乡的场景通过不同的色调交织在一起,仿佛打开了记忆的闸口。

阿甲老师亲自为这本书翻译了中文版,看看最懂童书的阿甲老师怎么说:

也许你会觉得陈振盼很幸运,第一次尝试虚构故事类绘本的插画创作就摘得凯迪克金奖。

其实这已经是他第二次摘得凯迪克大奖了!

正如阿甲老师所说,陈振盼最擅长的领域是非虚构类,具体来说是科普绘本的创作。

早在2018年,美国华裔绘本作家陈振盼(Jason Chin),凭借作品《大峡谷》摘得凯迪克银奖的消息,就震惊了国际绘本界。

而且他同时是这本绘本的文字作者和插画作者。

他成为凯迪克大奖历史上第二位获奖的华裔作家(第一位是杨志成),也是第一位获奖的华裔科普作家。

要知道,受到凯迪克奖垂青的科普作品可以说是屈指可数。

因为凯迪克奖的设立,主要是针对插画。

虚构故事类的绘本,插画的表现空间更大,获奖机会当然也多。

而科普绘本等非虚构类绘本,更强调插画的知识性、精确性,而非艺术性,获奖实属不易。

那凯奖为什么为陈振盼破例了?

大姐仔细读完了陈振盼的主要科普绘本作品,用深受震撼来形容过于简单,但又实在想不出更好的表达方式。

他的科普绘本把我的世界从钢筋混凝土的玻璃房子里击破,置身难以涉足的宽广天地,让我第一次有了和广袤的宇宙和无垠的时间对话的感觉。

我想这不是单纯的分享科学知识能做到的。

对于陈振盼来说,他绝不仅仅满足于分享科学,他最关注的是儿童对科学的体验。

他笔下的大峡谷也好,珊瑚礁也罢,他总是努力捕捉和呈现出大自然的本质和精神,他希望自己的作品能让那些原本对科学并不感兴趣的孩子,也能找到进入书中的通道。

他的作品让即便是幼小的孩子,也能轻松地从有趣的故事进入,去探寻每一个自然现象的独特之处和它背后的复杂原因。

一本好的科普绘本需要具备哪些素质?我想,天花板就在他的作品里了。

话不多说,我们一起来看看。

科普绘本也离不开好的故事

在谈到科普绘本的创作时,陈振盼说:

不同于百科式科普绘本的平铺直叙,陈振盼的每一本科普绘本都有一个简单有趣的故事,他非常擅长用各种有趣的形式为孩子营造了一个进入他的科普世界的入口。

1

一场穿越时空的旅行

穿越是陈振盼经常用到的故事结构,因为这样能最直接的向小朋友们展示地理的前后变化。

他的穿越也不是机械的穿越,而是非常好的把握住了小朋友的好奇点和情感。

在《大峡谷》中,他以一对父女在大峡谷的徒步之旅作为故事的主线。

当小女孩通过化石穿越,看见了12亿年前大峡谷的样子时,画面中她岔开了腿,身子微微向后倾斜,眼睛睁得大大的,从动作到表情都表现出她的惊讶和好奇。

再比如在《穿越侏罗纪原始森林》里,小男孩一走出纽约地铁就被眼前好似能通天的巨大红杉震住了,他抬着头,张大了嘴巴,眼里都是震撼。

这些就是小朋友们真实会有的反应呀,这些描绘,让生硬的科普有了探险的乐趣和真实的情感,小朋友们很容易就能进入到故事中去。

在《穿越寒武纪珊瑚礁》绘本里,小女孩在图书馆找到了一本奇妙的关于珊瑚礁的书。

接着,小朋友会发现,图书馆的桌子冒水了,有一些小小的珊瑚出现了。

水越来越多,珊瑚越来越多,图书馆的房间被慢慢淹没;

直到最后,小女孩彻底穿越到大海里,开始了一场海底珊瑚礁的曼妙旅行。

在这里她探寻了珊瑚礁的形成原因,发现了很多奇奇怪怪的海洋生物,发现了它们和珊瑚礁的共生关系,以及它们之间的食物链关系等等。

注意看,快完成对珊瑚礁的探索的时候,小女孩所在的海底世界里,出现了陆地城市的高楼大厦,然后海水一点点褪去,小女孩慢慢回到现实中。

直到她回到了图书馆门口的台阶上,她的鞋子还是湿的。

这些精心绘制的细节,给小女孩的这次旅行带来和现实世界交融的真实感,帮助孩子们更好的沉浸在那个神秘的海底世界里,去探索珊瑚礁的秘密。

2

书中书

陈振盼非常擅长以“书中书”的形式,邀请小读者去冒险,这能极大地弥补科普绘本较为缺乏的互动性。

仔细看你就能发现,上面说到的小女孩,在图书馆找到的奇妙之书不正是你手中拿的这本《穿越寒武纪珊瑚礁》吗?

《穿越侏罗纪原始森林》等作品中也使用了相同的手法,均为故事的主人公发现了一本奇妙的书,而后穿越到书中的世界,去体验书中介绍的知识。

这种邀约式的形式,对小读者来说极具吸引力,就像是为读者推开了一扇门。

陈振盼的用心之处并非仅有这种独特的“进入”。

“书本”对于主人公探索世界的旅行中还发挥着“地图”“词典”的作用,可想而知,如果“书本”在故事主线中的作用仅是“携带”的话,那就显得有些刻意了。

在陈振盼的画笔下,开头和结尾形成了完美的闭环。

开头是主人公发现书,在书中体验非凡的探秘之旅,结尾时书又被下一个读者发现,一段新的旅程即将开始。

意犹未尽的小朋友,看到这里的感受,一定会是跟随着下一个读者,把这本书再看一遍!

3

画面对故事的有益补充

如果说科普书的文字必须科学严谨,那么陈振盼就把很多有趣的想象和游戏的线索埋藏在小朋友最专注阅读的图画里了。

比如在《穿越侏罗纪原始森林》中,当主人公读到红杉树的祖先出现在侏罗纪时,车窗外出现了恐龙,文字里却没有交代,形成了图文合奏的效果。

而当主人公读到红杉树在罗马帝国时期就已发芽时,主人公则坐在了两个罗马人中间。

等主人公走出地铁时,冒险正式开始了,小松鼠出现了,小松鼠陪主人公经历了这次冒险。

冒险结束时,小松鼠与主人公告别,读者被拉回了现实。

故事到这里就结束了吗?不,当第二位小读者进入书中的奇妙世界时,小松鼠又出现了!

互动和重复正是抓住小朋友注意力的两大法宝。

把每个学科最前沿的探索展现给孩子

在科普绘本的创作上,陈振盼选择了一条最艰辛的路!

他的每本绘本创作至少需要两年时间。

在这期间,他会阅读大量相关学科的最新科研著作,最前沿的研究论文和科学论文。

然后会尽可能多的给绘本需要涉及到的相关学科的科学家发邮件,了解他们的最新研究成果。

他的科普绘本,是我第一次见到,每一本最后一页都有一长串的文字和插图的探索过程说明,参考文献、参考网址摘要,严谨程度可见一斑。

绘本中所涉及的任何知识点和信息,图画里所反映的任何角落,都是和科学家们反复沟通、确认、测算的结果。

绝对算得上是硬核科普了。

在创作《一座岛的600万年》时,地质学家们跟了他很多重要信息和建议。

从他的绘本中,我们可以感受到他和孩子是平等对话的。认真告诉孩子自己的探索过程,探索方法,探索结果。 而对于有一些科学家还没有回答或者无法回答的大问题,他也不会回避,而是如实的把这种不确定性告诉小读者。

你千万别以为这样就结束了,他还会花大量的时间,亲自去实地考察。

在创作《大峡谷》时,陈振盼首先花了1年时间做关于科罗拉多大峡谷的研究,其中有三四个月是全职在做研究,每天、每时、每刻都在阅读,总共读了大概15到20本书。 在准备好了文字初稿和一组故事板以后,他就开始去大峡谷实地采风,为绘本中不同的场景寻找画面。

在创作《一座岛的600万年》时,他也是去加拉帕戈斯群岛进行了9天的实地写生和考察。

可以说,陈振盼作品的每一幅画和每一句文字,都是经得起科学推敲的。 蕴藏其中的丰富信息,等着大小朋友们自己去探险和寻宝!

用最简洁准确的语言告诉孩子 在创作科普绘本时,陈振盼把有趣的联想和深厚的情感都融入了插画的创作中,所以他的插画格外精彩! 凯迪克奖给他的《大峡谷》绘本颁奖词是这样的:

用水彩、水粉和墨水再现了鬼斧神工的景观,用震撼人心的拉页展示了大峡谷史诗般的壮丽全景,用图解、剖面和依据实地考察绘制的动物、植物和化石插画表现了多重地层上亿年的形成演化。

他绘本里的插画,是值得反复阅读并在其中探秘寻宝的。 而谈到科普绘本文字的创作,他遵守的原则是尽量简洁和准确:

最典型的例子是《万有引力》这本书。 在这本书中,他试图用七句话(和许多图片)来描述引力的基本知识。 小朋友们一看便能理解。

他还会使用类比来帮助儿童理解抽象信息。 比如在《大峡谷》里,他把地质学比作“通往过去的窗户”。 这个类比帮助小朋友一下子抓住了地质学最重要的东西。 地质学不是关于岩石的,而是岩石(和化石)如何让我们看到不再存在的东西,看到地球和它上面的生物过去的样子。

回归人类最初的情感: 你在宇宙的位置是什么? 在他摘得凯奖,登上巅峰之后,他的新作选择了回归到人类最初的情感上——探寻自己在宇宙中的位置。 讲太空宇宙的书很多,但是陈振盼总能找到最适合孩子们的那个入口。 上一次创作宇宙相关话题,是在绘本《万有引力》中。 在这本书中,他以一个假设来带领孩子们体会引力的作用: 假设引力消失了,会怎么样呢?

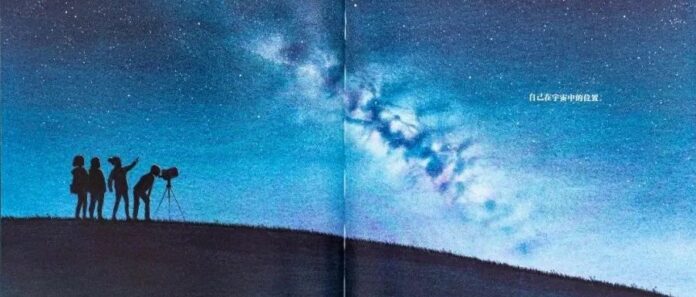

这一次推出的新作《我和宇宙》,他为孩子们选取的独特入口是: 探寻自己和宇宙的关系 开篇,四个不同肤色的孩子,就在望远镜旁边观察自己和身边事物的关系。 我的身高和鸵鸟的高度相比,鸵鸟的高度和长颈鹿相比; 再从长颈鹿到红杉树,红杉树到人类最高建筑; 最后一直比较类推到地球、月亮、太阳系,乃至人类能观测到的整个宇宙的边际。 伴随着所比较事物的升级,测量单位也在不同的更迭;

再从广阔的宇宙网中,慢慢缩小到银河系、太阳系、地球;

最后再回到我们:

想象着我们在宇宙中的位置。

他非凡的画笔一直在引导读者思考:人类视线所及,边界到底在哪里? 自己和宇宙的关系是怎样的?

从外在的宇宙探索,回到自己内心的小宇宙上来,回到人类最初的、最基本的情感上来,仰望星空才变得具有了意义。

大姐碎碎念