点击蓝字关注

最终帮助孩子获得那些美好性格的,是一个滋养这些品质成长的环境,和一段段充满尊重、信任和归属感的关系

”

在《孩子如何成功?和你想的一样,又不太一样》一文里,我们确认了一件事,就是对于孩子的长期“成功”而言,性格比智力重要。

解决了为什么的问题后,不少朋友留言,想知道怎样才能帮孩子养成这7个关键性格特质,有没有针对性的训练或者课程,也就是“怎么做”。

还记得上篇里提到的那位老师Elizabeth Spiegel吗?她让公立学校里家境不佳的孩子们,通过下棋学会与失败共处。

这位红头发的酷老师就是Spiegel

在Spiegel和学生的对话里,从来不会出现坚毅、自控这些词。没人能通过学习好奇而变得好奇,同理,听一个关于毅力的讲座,从长期看也基本不会对人的毅力产生影响。

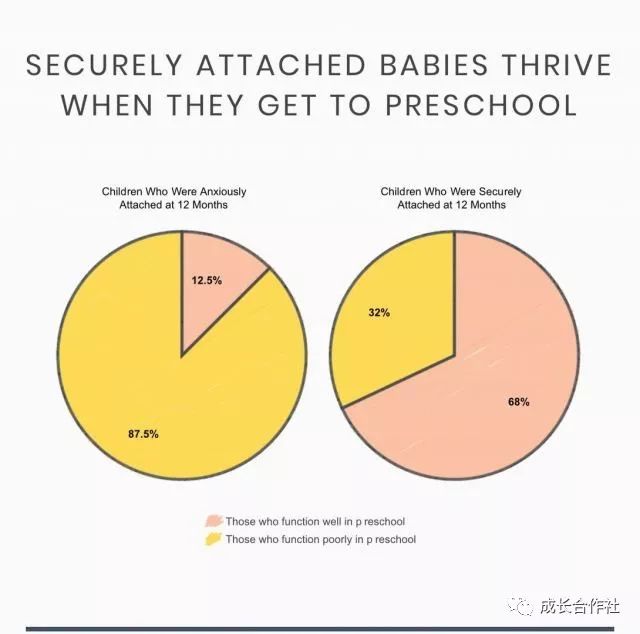

不过,不要灰心,这不意味着性格不能被培养,只是性格不应该被看成可以训练的技巧,而是孩子成长环境的结果。也就是说,如果要增强孩子的坚毅或者自控,首先要改变的是孩子的成长环境。

这里说的成长环境,不是居住的房子或教室这样的物理存在,而是孩子所经历过的与他人的关系,特别是生活中与身边成年人的互动关系。

Q1

家庭环境

在日常生活中,婴儿发球,他们通过目光或者声音动作表达对事物的好奇,父母接球,他们注意到并且及时、具体地给予回应

家庭是幼儿最重要的生长环境。从出生到很长一个时期,孩子主要通过父母去理解世界。

哈佛大学发展儿童中心的研究者,提出了接球发球互动(Serve and return interaction)理论。这个理论说的是,在日常生活中,婴儿发球,他们通过目光或者声音动作表达对事物的好奇,父母接球,他们注意到并且及时、具体地给予回应。

比如,孩子看到路上有猫经过,爸爸妈妈告诉他(她),是呀,那是一只猫。到了新环境,父母会提示孩子,“宝宝,你看到那个风扇了吗?”又或者是,孩子伤心的时候帮他(她)表达“哦,你看上去很伤心啊”。

很多时候,这样的对话显得重复而琐碎,然而对于帮助孩子认识世界非常有价值。和任何其他经历相比,这种父母和婴儿的互动,会极大激发大脑里有关情绪、认知、语言、记忆等各区域之间神经元的连接。

此外,父母扮演的另一个重要角色,是孩子的压力调节器。研究发现,当父母在孩子情绪不好的时候表现得特别严厉或不稳定,孩子就比较难发展出有效回应压力的能力。

反之,如果父母可以帮助孩子度过这些惊吓或者情绪起伏的情境,敏感地回应他们,让他们在情绪释放之后恢复平静,就能让孩子相信,他们自己是有能力应对不愉快并慢慢学到这些能力的。

婴儿和儿童早期本来就充满了哭闹和崩溃,而每一次对于孩子都是一个学习的机会。

有越来越多的证据表明,对孩子的发展威胁最大的一个因素是忽视,也就是父母或照料者对孩子发出的信号不予回应。研究发现,忽视对孩子造成的长期伤害,甚至可以比身体虐待更严重。

但是有一点有必要澄清的是,并不是所有的忽略都是恶魔。忽略是分等级的,偶尔对孩子的要求不关注,对孩子其实是有积极意义的,这会教会孩子他们不是世界中心,需要学习独处和玩耍。

另一个好消息是,研究表明,这些伤害在一定程度上是可以改善甚至逆转的。来,小板凳搬来,准备听一个经典研究。

上世纪90年代苏联解体后,经济、社会的动荡,导致孤儿院里的弃儿暴增(不行了,当妈的写到这句满脑子画面,得难受三分钟才能继续写下去)。

一份当时的报告描述孤儿院里的情景是这样的,“吃饭,换尿布,洗澡都是机械地操作在孩子身上的事务,没有微笑,没有言语,甚至没有眼神接触——这些家庭养育中最典型的互动”。

然后,天降神兵,来了一批俄罗斯和美国的科学家。他们对接收2岁以下婴儿的孤儿院老师进行培训,教他们用更敏感、温柔的方式去积极回应孩子。9个月后,研究者发现,孩子们的认知、社会情感、大运动能力以及身体素质,全都有了明显进步。

同样重要的是,这些孤儿院里的照料者自己也从中获益: 他们的精神状态和身体情况也都变得更好。

要知道,这个研究里改变的不是硬件,孩子们吃的用的玩的都没有变,变化的唯有照顾者对孩子的态度,而这才是作者说的“环境”的真正意义。

Q2

学校环境

Fryer支付了总计940万美元的“奖励金”,来研究物质激励能否促进学生们的学业表现,结果发现,这种正面强化对推动行为改变完全不管用

除了家庭,对孩子同样重要的另一个环境就是学校了。而这本书里关于学校环境的内容,绝不是只写给学校老师看的,对父母也有很强的借鉴意义,特别是在爹妈陪写作业、非常容易吼孩子的今天。

自上世纪90年代开始,美国的学校纪律政策,基本上是基于行为主义理论建立的。简而言之,就是人的行为因为激励、强化而调整,对好的行为要给予正面强化,不好的行为则予以惩罚。

一定程度上这个作法有效,尤其是在短时期内。但是最近这些年,越来越多的研究证明,这不仅不是最好的方式,甚至是徒劳的。

哈佛大学经济学家Roland Fryer,通过各种物质激励,试图家长更积极地参加家长会、孩子更努力地学习,结果,收效几乎为零。

这位就是Fryer教授

2007-2009年之间, Fryer向来自芝加哥、达拉斯和纽约的2.7万名学生,支付了总计940万美元的“奖励金”,来研究物质激励能否促进学生们的学业表现,如更爱阅读、更好的考试成绩等,结果发现,这种正面强化对推动行为改变完全不管用。

这是为什么呢?

心理学家们从人的精神需要角度解释了这个现象。Richard Ryan和Edweard Deci是来自罗切斯特大学的心理学教授,他们在20世纪80年代提出了自我决定理论(self-determination theory)。

心理学家 Ryan教授和Deci教授

这个理论认为,大多数时候决定人行为的并不是物质因素,而是心理因素。他们称之为内在动力。而心理学认为人类有三种心理需求:自主性(autonomy), 能力感 (competence),归属感/关联需要(relatedness)。当这三中需求被满足的时候,人的内在动力会显著提高。

那么,如何创造这种满足三个需求的环境呢?

Deci 和Ryan解释说:当老师可以最大化学生的选择和主动参与,同时最小化被强迫和被控制的感觉,学生会有更强的自主感。当老师给的任务有一定挑战性,但是又在努力一下可以完成的范围内,那么学生会感受到能力感。当感到老师在乎也尊重他们,学生会跟老师有更好的关联。

这样的理论对现实什么意义呢?

这得从老师和学习任务来看。对于人,学生需要对集体和老师有归属感,老师真的在乎他们的感受,信任他们的能力,给予他们积极的回应, 学生从师生关系里感受到紧密和深入的连接。

从学习任务来看,需要有挑战性然而也不会难到无法完成,学生们需要 “这并不容易,然而我做到了” 的成就感。如果他们觉得这些任务是有意义的、重要的,那就更好了。

最后,作者倡导了一种更加开放的教学方式,他将其称之为深度学习。

这样的学习是以学生为中心,重视对学生的引导和好奇心,以项目而非常规的一板一眼的课堂教学形式进行,以总体表现作为评价而不是以期末考试作为唯一衡量标准。这些方式的转变,都可以不仅让学生学到知识,也加强了他们性格特质的培养。

这样的教学方法听起来难度超高,其实已经有尝试了。芬兰已经计划在2020年以前,废除小学和中学课程式教育,采取实际场景主题式教学。到时候,芬兰将成为世界上第一个摆脱学校科目的国家。

在在出生以前我就看了不少书,但是在他出生后依然觉得自己一无所知。等到逐渐熟悉了他的吃喝拉撒,又开始发愁我不会陪他玩儿,怕耽误了他的能力发展。

现在知道了,他需要的,就是爱和回应,这是每一对父母天然就有的。耐心观察,积极回应,多和婴儿互动,(尽量)平静地对待他们情绪的跌宕。一旦没控制好情绪,也不要过分自责。温暖安全的环境,还有父母和孩子之间的关系才是最重要的。

我还有一个很具体的建议,就是不要购买过多的婴儿玩具。没有什么玩具是不能错过的,玩具不过是一个提供父母和孩子互动的中介(这是一个来自强大种草机的自我反省)。

现在回想起来,在在1岁之前经常玩的玩具没几样,但是我却买了一大堆。我们花在选择玩具上的时间可以少一点,把他们交给玩具的时间也可以少一点,用这些时间去陪他们说话、唱歌、看花花草草,可能对他还更有好处。

况且,随着孩子逐渐长大我才知道,以后好玩儿的玩具太多了,小时候还是省着点吧。

讲学校环境的那个部分里,有很多是家长完全可以借鉴的。有很多文章在教大家用行为主义的方法,也就是奖励或者惩罚,去调整孩子的行为。这种过于简化的模式并不能激发孩子的内在动力,反而有很多负面作用。

我相信内在动力的强大。尊重孩子,放手让他们选择,给他们自主感。提供有挑战但能力可以达到,并且最好兼具现实意义的任务。不纠结一个两个具体问题,而是退后一步花更多心思去和孩子更好地连接,维系健康的关系。。

如果可以选择学校,对硬件的要求放宽一些,不要被亮丽的校舍和新潮的玩具迷惑,老师才是最重要的。

注意观察老师,多向她们提问,比如他们如何和孩子互动,如何应对学生的情绪崩溃,使用怎样的教学法,更强调哪些能力的培养。这些比看上去有档次的装潢,是否提供24小时监控重要得多。

最终,帮助孩子获得那些美好性格的,是一个滋养这些品质成长的环境,和一段段充满尊重、信任和归属感的关系。而在这个悠长的过程中,也许我们也会成长为更好的自己。

长按下方二维码关注我们

科学养娃

自我成长

投稿邮箱:[email protected]

版权声明:版权归成长合作社所有