12

看故事,知良食

此文为良食独家原创系列文章之一,观察食物体系,提升食物素养,探索可持续发展之道,期待更多的优质文章出现。

本文作者: 蔺桃,前媒体人,作家,现居韩国首尔,著有《三十岁,回乡去》等。2014年在台湾读研期间,开始观察和采访两岸可持续农业、农村和返乡人物,2015年迁居美国后,因缘际会开始在佛罗里达大学多族群生态原地种菜,同时观察和写作美国多个州的可持续食农体系知名机构,参与本地的食农教育和实践,推广“自然食育”家庭教育理念。

金婕在画廊举办的蘑菇工作坊

2008年去往美国前几个月,金婕和云南玉溪大西村的朋友结伴在附近森林里采集蘑菇,这是煤矿大院长大的她,人生头一次的体验。当时的她绝对想不到,10年以后,她会成为美国纽约市小有名气的蘑菇教育者。她的都市农业实践和教育工作坊,启发了许多大小农场、学校和个人,从自家厨房或者草坪开始,种植可食用的蘑菇,同时也作为教育项目的研究对象。

蘑菇,更宽泛层面的真菌,被科学家一再发现,可以应对和解决现代社会的许多难题。比如土壤中的真菌帮助植物和土壤捕获空气中的碳,可以应对气候变暖议题;一些真菌能分解石油污染物,甚至塑料,启发着人们在污染治理方面,找到更新更有效的生物方法。

从阳台种花到“什么都可以煮”

金婕本科学的是心理学,2008年到纽约读硕士,学的是社会工作。毕业后她在一家社会企业做运营和产品管理,业余时间却像个科学狂人一样,沉浸在学习城市食物和农业体系的世界里。2015年,搬进皇后区一个阳光充沛的新公寓后,她觉得不在阳台上种点什么太浪费了。捡来的家具箱子里填上种植土,撒上超市里买来的花花草草种子。看着种子破土,小芽不断长大,每一步都不容易,她舍不得把间苗后的小苗扔进垃圾桶。

得知纽约市有农夫市集和社区花园专门接收厨余垃圾后,她专门找时间过去丢家庭厨余。不舍得随意丢弃食物的不适感,驱动着她开始研究食物浪费问题。原来全世界每年有1/3的食物被浪费,与此同时,每6个美国人里,就有1个人没办法获得稳定的健康食物。每个周末她都会花一整天看英文论文、纪录片,搜集资料后,写成时事通讯后发给邮箱好友名单的所有人。很长一段时间,她都被人认为是书呆子,但金婕说她一直都是这样的人,通过分享、输出的方式来学习。

日常生活中,她也收到了许多有意思的回馈,台湾朋友说起炒地瓜叶在台湾是一道家常小菜,而她记得妈妈说过地瓜叶在江苏老家都是用来喂猪的,而一个在布鲁克林植物园工作且喜欢朴门农业的美国朋友更惊讶,“啥,地瓜还有叶子?”她意识到,不同地域对“食物”的定义是完全不同的,在一地是食物的东西,在另一地完全可能是垃圾。为什么不建立一个社群,分享不同地域的饮食做法和风俗,改变大家“厨余垃圾”的刻板成见,帮助减少食物浪费呢?

她创建了一个All Things Cooked(什么都可以煮)烹饪实验活动,采访身边的烹饪爱好者,分享他们不同国家不同文化背景下的动植物饮食经验。比如她的好朋友Wing就曾经分享过如何做西瓜皮沙拉和柚子皮炖肉的食谱。她还分享过希腊作家Nancy Gaifyllia的文章,里面提到美国人不常吃的茴香叶和球茎被大量用在了希腊饮食中,不只是香料,还被当做普通蔬菜,加入到炖菜、炖肉、炖海鲜,还有各种美味的馅饼中。茴香叶在希腊是长寿和力量的象征。住在长岛市的Rumi分享了怎么把土豆皮和西蓝花的根茎烤成美味的零食。第一次见到生姜叶子的金婕,兴奋地拍照,把叶子剪下来后泡茶,还加上了生姜叶的药用价值发给所有订阅会员们。

另一方面她关注了很多与自然、食物、都市农业相关的机构和组织。2016年感恩节,她邀请Wing一起,帮助皇后区植物园主办了一个以厨余垃圾制作感恩节大餐的工作坊。

金婕举办的食物工作坊

从厨余垃圾研究者到蘑菇教育者

金婕

金婕说研究食物浪费、厨余垃圾那阵子,像是有些癫狂,不知疲倦又带着急切的责任感。但又不断地怀疑自己,自己这样积极地采访、写作、分享花费了大量时间,发送到通讯订阅者手中,可能只占用到他们十分钟来阅读。而且社交媒体时代会让人产生一种错觉,“看到就代表行动了”,她担心自己的热情反而误导了读者,于是开始参加更多的线下工作坊,面对面地一边聊天一边动手实操,觉得这种形式更可能影响和改变他人。

研究厨余垃圾的时候,她发现许多跟蘑菇有关的有趣案例,例如英国的咖啡渣蘑菇农场,越南的变稻草为蘑菇和就业机会的社会企业,纽约上州的菌丝包装材料公司等。“怎么蘑菇是个万事通?!”不只和土壤、农业有关,还跟生态系统紧密相连。

参加《激进真菌学》Radical Mycology作者Peter McCoy的真菌工作坊后,她领取到了四管液体菌丝。不愿让这些活的生命体死掉,她只好根据工作坊所学,把它们种出来。收集木屑,加水浸湿后再用高压锅煮2小时,再把液体菌丝放到谷物为基底的“种子”上。把这些种子接种到煮熟的木屑上后,把准备好的“蘑菇床”放在相对空旷的地下室、储藏室里,等待一个多月后,她居然种出了人生中的第一颗猴头菇。一般蘑菇新手都是从种植包开始种植,而且普遍选择平菇、凤尾菇或大球盖菇等更容易成功的蘑菇。而她刚入门就用液体菌丝种出了更难种的猴头菇,给了她很大的惊喜和鼓励。就此又掉进了蘑菇和真菌的兔子洞里。

第一朵猴头菇

2018年那会金婕在一个创业孵化器工作,公司有一个很大的公共空间,她就申请来免费做活动。几乎每个周末,她都要背着几十斤重的稻草和木屑,坐地铁从家到办公室去做工作坊,她却丝毫不觉得累。她设计了一个“从蘑菇到蘑菇”的四期工作坊,把凤尾菇瓣放到培养皿中培养菌丝,而后把菌丝放入到培养液中,再把液体菌丝加入到谷物基底上做成“蘑菇种子”,最后一次是把凤尾菇种子接种到草丛上。在长达两个月的时间里,她召集了十个参与者全程参与整个蘑菇生长过程。大家互相分享、帮助,从一块蘑菇瓣到种出一丛蘑菇,对都市里的种植小白来说,这种群体种植体验既有趣又充满互动感、联结感,还带着未知的实验性,像是一种艺术行为。因此金婕也和纽约市的一些艺术机构、画廊合作,开设了各种类型的线下蘑菇体验、种植工作坊,也有蘑菇脑加颂钵冥想工作坊、蘑菇印、蘑菇纸艺术工作坊。就像金婕发现的,蘑菇像一个万用载体,可以联系起各个领域的人群。

从蘑菇到蘑菇的生命周期工作坊最后一次聚会

第一次菌丝与木屑的“接种”派对

长在厕纸上的凤尾菇

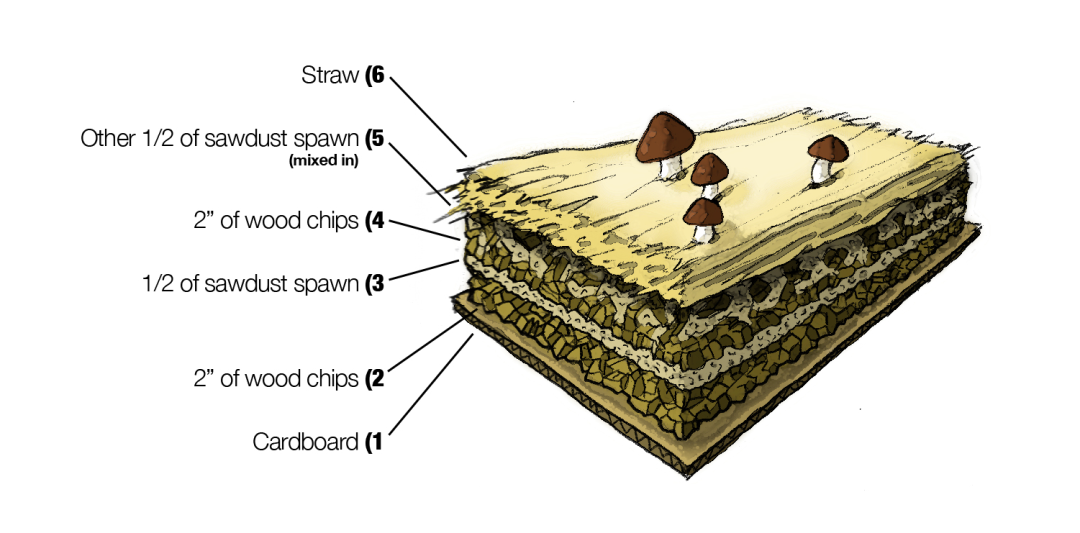

除此之外,金婕还和康奈尔大学的农业合作拓展项目Cornell cooperative extension、小农场small farms项目合作,在纽约的社区花园、植物园推出一系列面向公众的都市蘑菇工作坊。既有可食用蘑菇、药用蘑菇辨别工作坊,也有种植工作坊。用层叠法种植大球盖菇、在树桩上种植香菇、在植物园的树周围和树木覆盖物结合种植蘑菇、在自家后院和多年生作物结合种植大球盖菇……每次活动场场爆满,吸引了许多人参加,金婕也成了颇具影响力的蘑菇教育者和生态艺术家。

大球盖菇

层叠法种植大球盖菇(底层纸板-木屑-菌种-木屑-菌种木屑混合-草)

在树周围和树木覆盖物结合种植

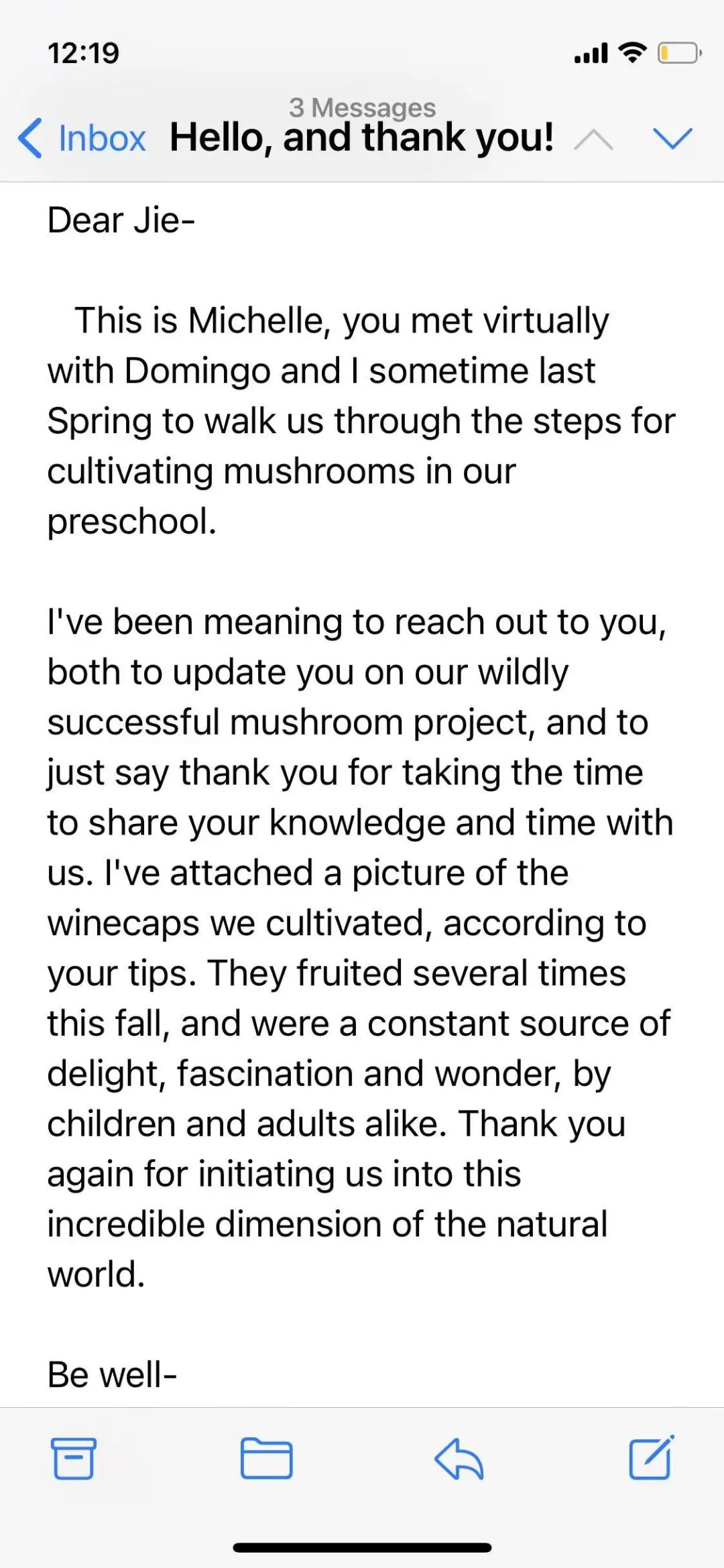

布鲁克林一家幼儿园老师参加了她的蘑菇工作坊后,在学校开辟了一块草丛种植大球盖菇。去年秋天,老师和孩子们一起收获了好几次蘑菇,带给他们源源不断的快乐与惊奇。也有屋顶农场主和她聊过后,把蘑菇种植引入都市农业中,成为了农场又一品项和配套的自然教育观察对象。他们发来的回馈和感谢信,让她满足又开心。

布鲁克林区one world project幼儿园的孩子亲手种植的大球盖菇

从好奇的种子到聪慧的真菌

这些蘑菇相关的教育活动许多是免费的,有的只收取材料费,金婕本人有时候能得到一些讲课费,有时候是纯义务帮忙。虽然换过不少公司,但在疫情之前,她都有一份工作,这些与食农有关的实践都只是她的业余兴趣,或者说是她终身学习行动里的一个区块。

无论是沉浸在知识世界,还是打鸡血一样赶场做活动,金婕说这种忘我的状态都是她最喜欢的状态,是内心深处的愉悦。每次触及到一个没有接触过的领域,她都感觉打开了一片新天地,“生命好神奇,蘑菇好强大,有很多值得学习和探索的地方”。她说正是这种智性和身心的愉悦,而不是内疚、负罪,让她乐此不疲。所以她设计活动的时候都本着三个原则:有趣、动手、实验性。无论是否成功,只要设计和实践的过程是让人愉悦,有联结感的活动,就是有意义的。这也是她的教育平台“好奇的种子Curiouseed”的由来。

蘑菇脑+颂钵冥想工作坊

纽约否画廊蘑菇工作坊

纽约社区花园蘑菇工作坊

药用蘑菇工作坊

带着这样的处事原则,金婕一次次地主动出击寻找分享和推广的机会。总督岛的“聪慧的真菌Intelligent Fungi”艺术驻留项目就是这样来的。她得知总督岛需要一些与都市食农有关的艺术项目时,写了一个与真菌有关的计划案上去。经过一些曲折,2019年8-10月期间,金婕作为总召集人,联络了一批艺术家小伙伴,在总督岛的Swale House策划和展示了一系列与蘑菇相关的展览、工作坊。

在Swale House的一个房间里,既展示有在不同地方发现的不同种类的蘑菇,也有蘑菇雕塑可以触摸。初期还能观察到在培养皿中生长的菌丝,还有一处可以观察着菌丝,配合音乐进行冥想的角落。来访者可以坐下来一边喝茶,一边看看真菌有关的书,也可以一起来参加菌丝写作坊。也可以报名真菌如何修复土壤、处理污水的工作坊、还可以动手参与蘑菇纤维和总督岛野花制作蘑菇纸的工作坊。既有蘑菇辨别工作坊,也有寻找和辨别蘑菇的“蘑菇漫步”。

菌丝习作工作坊-读书写作涂鸦蘑菇茶

菌丝冥想

蘑菇漫步-岛下活动

蘑菇纸工作坊-花朵采集制纸

蘑菇鉴别工作坊

真菌修复工作坊

金婕说,真菌早于人类而存在,在漫长的演化中练就了高超的本领。科学家估计世界上大约有600多万种真菌,而人类目前已识别和命名的蘑菇还不到2%。这也是真菌学让人兴奋不已的一个方面。这三个月的艺术驻留项目,只是展示和传递了一部分真菌让她着迷的地方,却吸引了源源不断的人来参访。

一以贯之的自然主义内核

无论是教育者还是艺术家,她觉得只是把学习到的用好玩的方式分享、传递了出去。她也曾疑惑自己是不是兴趣爱好太过宽泛,好似没有一个核心。我却在与她的几次交谈里,找到了她一以贯之的自然主义内核。

金婕在江苏一个煤矿厂区大院长大,与周边的农村和城郊区隔开来,大院内只见硬化路面和钢筋水泥厂房、宿舍,看不到半点泥土。初中毕业的联络簿上,她却记得长大后的愿望是“种树”。采访的时候她才回忆起,对自然的理解并不单来自于书本,还来自小学四五年级时在苏南爷爷奶奶家居住的那两年。乡村广阔的田野和自然,是她记忆中最温柔美好的底色。

有一年父母来纽约看她,她领着他们逛纽约上州一处公园。妈妈不时发出惊叹,“车前草长这么好”,“荠菜好水灵”,“隔了几十年居然还能看到野萝卜”。妈妈一路走一路掐几把野菜,回忆她小时候外婆随手做的野菜,让人馋得流口水。而金婕对这些野菜野草却一直是对面不识。那一刻她觉得父母才是这座城市的向导,除了语言不通,他们与整个自然、宇宙都是相通的。她好像突然开悟,生活在纽约十年,这是她待过最久的地方,却始终觉得自己是个外来者、他者。归根结底她没有与身畔的自然取得联系。她从来没有见过妈妈的这一面,在林间蹦跳着摘野菜,开心的像个孩子。“那个细微的刹那,我感觉他们不是我的长辈,而是与我平等的个体,都是自然的孩子。”

金婕在举办食物工作坊

微博 | @良食基金

视频号 | 何以为食

快手、百家号 | 搜索“良食基金”

项目合作 | [email protected]

长期投稿邮箱 | [email protected]

发现 “分享” “赞” “在看” 了吗,喜欢就戳戳我吧