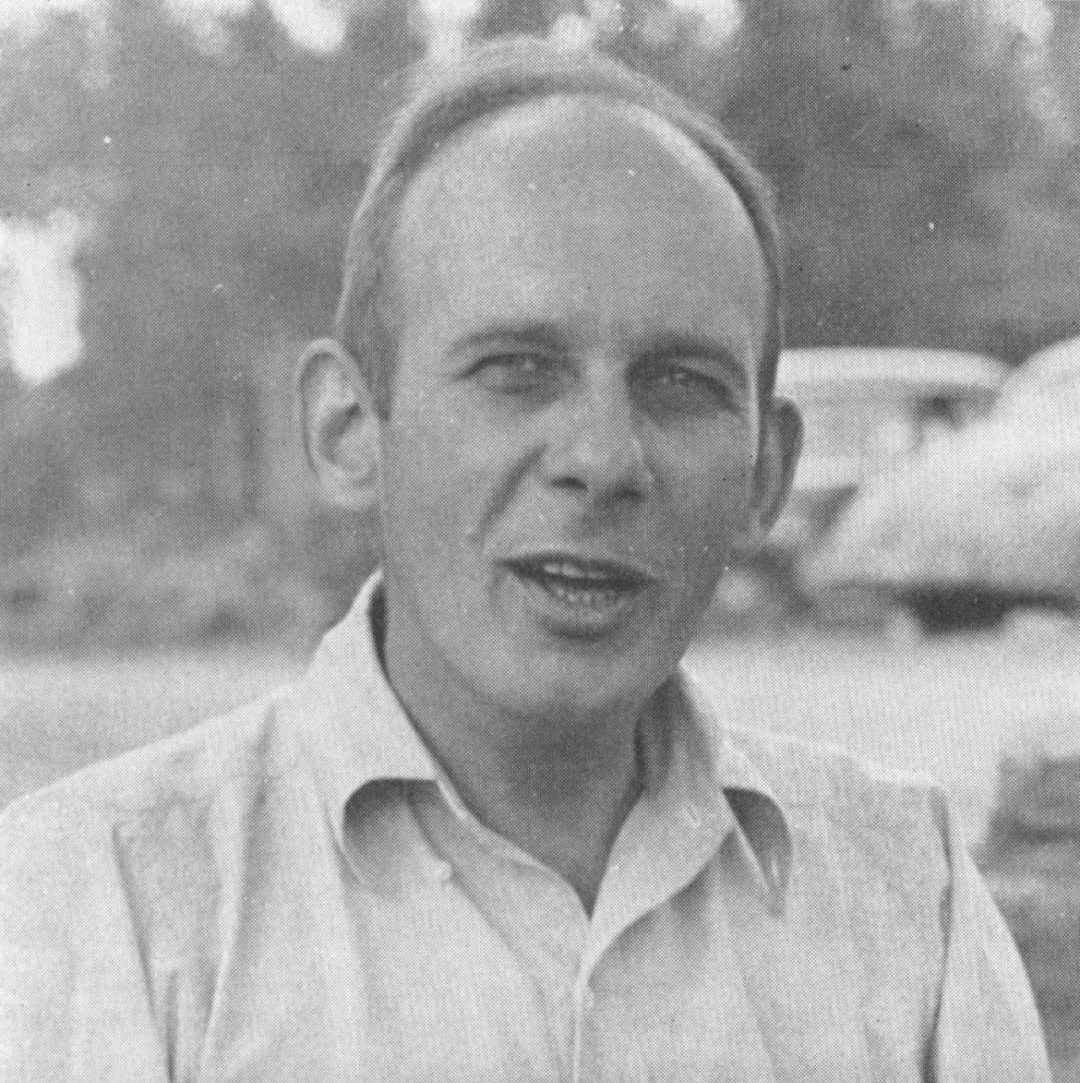

纪念克莱德·克拉克洪(1905-1960)

CLYDE KAY MABEN KLUCKHOHN 1905–1960

作者:塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons,1902-1979);埃文·沃格特(Evon Z. Vogt,1918-2004)

译者:陈荣钢

引用:Parsons, T. and Vogt, E.Z. (1962), CLYDE KAY MABEN KLUCKHOHN 1905–1960. American Anthropologist, 64: 140-161.

克莱德·克拉克洪(Clyde Kluckhohn)无疑是本世纪最杰出的几位人类学家之一。不仅于此,他还是一位杰出的社会科学家、重要的学术领袖以及在公共事务方面颇具影响力的人物。克拉克洪在人类学领域的贡献至少体现在以下四个方面:一、长达三十七年的纳瓦霍人民族志研究;二、在文化理论发展方面的贡献,尤其是模式分析和价值研究领域;三、他睿智的领导力和对众多研究生和本科生的启发;四、他在学术、政府等不同领域的人类学所做出的贡献。他是一位精力充沛、兴趣广泛的人,掌握七种语言,拥有广博的人文科学知识,对世界许多地方都有着第一手的了解,并且对人类价值观充满着热切的关注。

克拉克洪在文化与人格领域做了一些开创性研究,在语言学、人类遗传学方面进行了一些研究,并且在考古学方面也做了一些早期工作,但我们认为,在严格的思想史上,他主要因以下两方面的工作而著称:一方面是对纳瓦霍人的民族志研究,另一方面是对文化概念的理论研究。

克拉克洪的纳瓦霍情缘始于1922年。当时他只有17岁,因病中断普林斯顿大学一年级学业。受家人安排,他来到新墨西哥州附近的一个牧场休养。那里的最近邻居就是纳瓦霍人,年轻的克拉克洪很快就对学习纳瓦霍语和研究纳瓦霍风俗产生了浓厚兴趣。他显然既拥有着对异域风情难以抑制的好奇心,又对异文化生活方式的细微差别有着深刻的洞察力——这两项素质对于人类学家来说都必不可少。

对克拉克洪而言,美国西南部尤其是纳瓦霍地区有着一种他称之为“挥之不去的迷恋”。在他的一生中,最快乐、最放松、状态最佳的时候(无论是作为人格魅力十足的人,还是富有创造力的思想家和人类学老师)都发生在他前往新墨西哥州和亚利桑那州的台地和峡谷地区进行实地考察时。骑着马匹、开着不同款式的旧旅行车或吉普车,他带领着许多忠诚的学生穿梭于松柏树林中,寻找难以捉摸的纳瓦霍线人,或者一次次地在纳瓦霍圆形小屋里住上几个星期。他口语流利地说着纳瓦霍语,数百名纳瓦霍人亲切地称呼他为“克莱德先生”(Hasteen Clyde)。

在这个美国西南的背景下,克拉克洪完成了许多富有创见的作品。即使是在实地考察期间,他几乎每天都在使用便携式打字机,源源不断地产出人类学著作。1960年7月28日,他突发心脏病去世那天,正于圣菲市附近的上佩科斯河畔一个小木屋里埋头撰写一篇论文。

克拉克洪的第一本书《通往彩虹桥之路》(To the Foot of the Rainbow)出版于 1927 年,描述了他早期骑马穿越崎岖山路到达彩虹桥的经历。1928年,他完成了威斯康辛大学的学士学位课程。1931年到1932年间在维也纳大学学习,1932年作为罗德奖学金获得者在牛津大学学习。1932年至1934年间,克拉克洪在新墨西哥大学担任人类学助理教授。1936年在哈佛大学获得博士学位。在此期间,他与纳瓦霍人保持着密切联系,多次骑马穿越野马台地(Wild Horse Mesa)的未探索区域,并于1933年出版了第二本大众读物《超越彩虹》(Beyond the Rainbow)以及两篇关于纳瓦霍人的半科普文章。1935年,克拉克洪被哈佛大学任命为人类学讲师,他余下的正式学术生涯都在哈佛度过。

克拉克洪与拉马(Ramah)纳瓦霍人更深入的民族志研究始于1936年夏季。从那时起,直到他去世,他一直通过自己或学生与纳瓦霍人保持着不断的联系。在他为莱顿夫妇的著作《格雷戈里奥:颤抖的手》(Gregorio, The Hand-Trembler)所写的导言中,他提到了他的“拉马项目”:

最初的计划是用两个夏天的时间(在研究生的协助下)对该群体进行民族志研究,把它作为儿童研究的背景。顾问们向我保证,纳瓦霍文化已经广为人知,只需将拉玛当地的变化与拉玛的情况一并描述即可。顾问还指出,还没有人描述过纳瓦霍地方群体。1938年,我完成了民族志的初稿。然而,当我们在1938年的田野调查中对其进行研究时,我感觉到我们还没有掌握基本模式,更不用说文化动态了。因此,我们决定在对儿童进行研究的同时,继续开展民族志调查。渐渐地,我们产生了如下想啊,对一个小社群及其文化进行长期跟踪研究,是人类学的一项必要实验。来自其他学科的敏锐学者注意到,即使是最好的人类学专著,也存在平面化、单一化的问题,而缺乏时间维度似乎是造成这种问题的主要原因。1939年,与哈佛大学皮博迪博物馆誉馆长唐纳德·斯科特(Donald Scott)教授的一封长信澄清了我的想法。斯科特先生强调了“在同一环境中对同一人进行持续观察”的重要性。他认为,“如果生物学家发现用毕生精力来关注鹦鹉螺群落中发生的事件是有意义的事,那么他们就很有可能在同一环境中持续观察鹦鹉螺。

多年来,克拉克洪撰写了一系列关于纳瓦霍人的论文和专著,这些论文和专著被业界誉为准确而敏锐的民族志研究典范。其中两部专著《纳瓦霍人歌谣仪式分类》(Navaho Classification of Their Song Ceremonials)和《纳瓦霍人吟诵实践导论》(An Introduction to Navaho Chant Practice)是与他的好友兼同事利兰·怀曼(Leland C. Wyman)教授合作撰写的。第三部著作《纳瓦霍巫术》(Navaho Witchcraft)可能是他最出色的作品,因为该书将详细描述与新颖而深刻的理论阐释相结合,综合了精神分析、学习和社会结构理论。他与多萝西娅·莱顿(Dorothea Leighton)合作撰写的两本书《纳瓦霍人》(The Navaho)和《民族的孩子》(Children of the People)技术含量较低,但仍然是人类学写作和分析的经典范例。他还与伦纳德·麦康伯(Leonard McCombe)和埃文·沃格特(Evon Z. Vogt)合作编写了图画书。他与W·W·希尔(W. W. Hill)和伊丽莎白·科尔森(Elizabeth Colson)合作撰写的另一部民族志研究著作《纳瓦霍物质文化》(Navaho Material Culture)正在出版中。

克拉克洪经常被他的民族志研究的同行批评,说他没有写一本关于纳瓦霍人的全面专著。事实上,他显然计划撰写这样一部专著,而且我们认为,如果他还活着,他也会这样做。他的档案中包含了二十四年来通过技术民族志方法收集到的太多优秀材料,因此这项任务并不轻松,尤其是在克拉克洪本人忙于其他一些事业的时候。

在克拉克洪的职业生涯中,他很早就对理论产生了浓厚而持久的兴趣。他于1936年提交了题为《当代文化人类学理论的某些方面》(Some Aspects of Contemporary Theory in Cultural Anthropology)的论文,而他在20世纪30年代末和40年代初发表的早期论文也很快让他在众多人类学家心目中树立了真正的人格魅力。这或许在很大程度上解释了为什么克拉克洪在1947年成为美国人类学协会(American Anthropological Association)重组和选举方式改变后当选的第一位协会主席。

要描述克拉克洪的理论立场极其困难。他从未制定过严密的理论方案,相反,他的兴趣和著作范围广泛,兼收并蓄。他对将人类学发展为一门科学深感兴趣,但同时他也是一位人文主义者,从哲学和科学的角度撰写有关人类文化价值观的文章。此外,他还撰写了关于人类统计学、精神分析理论和人口遗传学的论文。因此,他在很大程度上是一位人类学通才。

然而,如果要在他的理论发展中找出一条特别的线索,我们认为,那就是他关于文化模式(cultural pattern)和价值理论(value theory)的著作。他的许多基本观点在《人类之镜》(Mirror for Man,该书荣获1947年“麦格劳·希尔最佳科普作品奖”)中得到了总结。他与已故的克罗伯(A. L. Kroeber)合作撰写的专著《文化:概念和定义的批判性评论》(Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions)也对这些观点进行了阐释。

但更令人印象深刻的是他撰写的一系列关于文化层次和模式类型的论文,其中他特别提出了“隐蔽”(covert)或“隐含”(implicit)文化的概念。他对价值体系的理论关注主要有两种形式:一是寻找普世价值,二是在“二元独特特征”(binary distinctive features)的基础上发展出一系列范畴。关于普世价值的论文越来越令人信服地证明了这样一种立场,尽管风俗习惯千差万别,但世界上不同的文化中显然存在着共同的人类基本价值。

在他生命的最后几年,“独特特征”(distinctive features)分析在价值体系中的应用才刚刚开始出现在他的著作中。现在判断这种分析方法是否会带来持久的贡献还为时过早,但这是一种开创性的贡献,它为我们这个社会科学中最困难的研究领域带来了一些秩序。

这些对价值体系的浓厚兴趣也是组织“五种文化价值观比较研究”(Comparative Study of Values in Five Cultures Project)项目的强大动力,该项目包括对拉马纳瓦霍人的额外田野研究,但将研究范围扩大到其他四个邻近的文化群体——祖尼人、西班牙裔美国人、摩门教徒和德克萨斯自耕农。从1949年到1953年,这个大型项目在拉马地区开展了实地研究,三十七名来自不同行为科学领域的实地工作者参与其中,并发表了一系列关于这五种文化及其价值体系的论文和专著,令人印象深刻。

克拉克洪在理论问题上的折衷立场使他无法创立一个拥有“弟子”的“学派”,也就无法集中精力发展一种特定类型的人类学。另一方面,这种折衷主义也使他能够培养和鼓励学生的新颖思想,有时甚至是“离经叛道”的思想。他有一种惊人的能力,能够激励人类学各个分支领域的学生独立前行,而且他对学生和年轻同事之间形成的观点多样性有着惊人的宽容。他是一位才华横溢的田野工作者,在他带领一代又一代学生到西南部开展田野研究的过程中,他的很多技巧和热情都传授给了学生。在哈佛大学,他花了无数的时间倾听学生们大大小小的想法和问题,并为他们提供咨询。

回过头来看克拉克洪作为人类学理论家的贡献,似乎可以说他占据了一个重要的过渡位置。本世纪初,文化相对性思想在美国人类学界占据主导地位,尤其在弗朗兹·博厄斯(Franz Boas)的思想和博厄斯所继承的德国唯心主义传统的影响下,他在这一思想的鼎盛时期走向成熟。我们指出,克拉克洪以对独特性和定性的人文主义敏感性,对这些立场深表同情。他首先感到绝对有必要对生活在非本民族文化中的人们的态度进行感同身受的理解,他在对纳瓦霍人的研究中出色地实现了这一点。

与此同时,他充分认识到更为激进的文化相对主义不足以满足科学理论的需要,他决心让人类学在理论科学中占据一席之地。因此,从他职业生涯的早期阶段开始,就积极关注寻找人类文化中的普遍性因素。他扎实的生物科学知识使他敏感地认识到这一层面不变因素的重要性,但也许更重要的是,他对精神分析理论的研究使他确信,人类人格结构中存在着基本的共同因素,而且这些因素受到亲缘关系框架内人格发展过程的影响。他在这一领域有一个相对较早的见解,他认为,母系亲缘关系系统(当然也包括纳瓦霍人)并没有像马林诺夫斯基所说的那样,消除俄狄浦斯情结(the Oedipus complex)的重要性。

将这些人格因素与亲缘关系的生物学和社会学方面联系起来,可能会将克拉克洪的研究引向社会学的方向,但他对此表现出的兴趣不如直接研究文化本身的模式,特别是价值的组成部分。

就美国人类学的主要传统而言,他无疑在此击中了问题的核心。在这一过程中,他越来越多地将语言学视为一种模式,并希望能够找到类似于音素和语素的普遍文化单位。罗曼·雅各布森(Roman Jacobson)强调二元对立在语言结构中的重要性,这一点也深深地吸引了他,在他关于文化理论的最后几篇论文中,他将这一点作为系统化方法尝试的主要基础。在整个过程中,他不仅寻求一种文化普遍性方案,以此作为跨文化比较的框架,并与社会、心理和生物层面相衔接,而且还明确振兴了围绕“文化进化”问题的思考,而上一代人类学家曾埋葬了这一问题。

按照这样的思路,尽管ke la可宏并没有系统地提出一个统一的方案,但在他所处的时代,他对自己的学科内外产生了重要的促进性影响。这种影响与克拉克洪对整个学术界的知识和理解的广博性密切相关,这使得他虽然是如此杰出的人类学家,却从不满足于人类学本身。

除了他在求学过程中受到的各种影响和他自己谋求的各种影响,以及他一生持续不断的广泛阅读之外,这种广博精神也是他在哈佛大学让自己走到人类学之外的基础,他既是社会关系系和实验室的主要创始人和中流砥柱之一,也是整个大学的杰出公民,他还是通识教育委员会(Committee on General Education)成员和该委员会主持下的教师身份。

在社会关系小组的学科构成中,除了他深感忠诚的人类学之外,他最亲近的是临床心理学。这不仅涉及他对精神分析理论的毕生兴趣,还特别涉及“临床方法”的表意(ideographic)和移情(empathic)方面。他喜欢说,人类学和临床心理学与社会学和社会心理学之间有一种重要的亲和力,后者尤其与他们共同关注的统计方法以及将复杂构型现象分解为可量化测量的单位有关。

很显然,他个人的主要情感寄托于此,他无疑深深地致力于实现一种足以包含这两种方法的综合,这种承诺确实体现在他晚年对文化的分析方向上。另一个证据是,他坚持将统计学作为社会人类学家培训的一部分。无论在学术组织重大革新的前沿观察者看来,这些发展如何取决于大学组织和政治的直接环境以及相关人物的特殊性,但从长远来看,如果这些发展不包含文化内容本身发展趋势的重大可能性,那么它们就不可能发生或证明可行。

克拉克洪具有罕见的想象力,他比其他任何人都更清楚地认识到,行为学领域的这三大成长中学科之间富有成效的相互作用具有巨大的潜力。在评价他在这方面的贡献时,我们应该记住,在他最初做出这些承诺时,人们对这些关系的重要性认识远不如现在广泛。

我们从记载中注意到,某些早期的协会和友谊为他后来在哈佛大学和国家舞台上发挥更普遍的作用铺平了道路。除了人类学方面的早期田野经验外,他在维也纳的精神分析经历以及他在牛津与马瑞特(R. R. Marrett)的接触无疑也很重要。此外,他与约翰·多拉德(John Dollard)的友谊非常深厚,从他们一起在威斯康星大学读本科时就开始了,他还与亚历山大·莱顿(Alexander Leighton)和多萝西娅·莱顿保持着早期和长期的友谊。

在克拉克洪从哈佛休学的一年里,他参加了哥伦比亚大学阿布拉姆·卡迪纳(Abram Kardiner)和拉尔夫·林顿(Ralph Linton)的联合研讨会,从而延续了对精神分析的兴趣。此外,重要的是,在克拉克洪初到哈佛的那段短暂时期,他见到了罗伯特·默顿(Robert Merton),当时他们两人都在哈佛。

另一方面,令人惊讶的是,在发展核心人类学兴趣的过程中,克拉克洪在研究生时期师从的人类学家对他的影响微乎其微。他对模式理论和价值体系的兴趣与他早期在维也纳的人类学教授、马雷特、哈佛大学的托泽尔(Tozzer)、迪克森(Dixon)或胡顿(Hooton)所关注的问题关系不大。似乎发生了两件事。从一开始,他就开始在人类学以外的领域寻找思想和见解。

克拉克洪对萨丕尔、博厄斯、林顿和克罗伯这四个人做出了更强烈的回应,但他在读研究生时从未师从过这四个人。萨丕尔明显激发了他对文化与人格以及文化模式理论的兴趣,与他同时代的林顿也是如此。他还非常钦佩博厄斯的贡献。在他生命的最后十五年,他与克罗伯建立了非常密切的思想和个人关系。克拉克洪也非常钦佩露丝·本尼迪克特(Ruth Benedict)和罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)的贡献,虽然他们关系没有那么密切,但他们的研究兴趣在很多方面都与他去世时的研究兴趣非常接近。

克拉克洪职业性格的另一个突出方面是他对实际事务的关注和才能,在他成年后的大半生中,他都积极参与这些事务。这些事务包括他在人类学专业中扮演的重要角色,以及非常积极地参与政府事务。因此,在他的专业领域,他是温纳–格伦基金会(Wenner-Gren Foundation)活动的主要顾问和参与者。他还在他深爱的纳瓦霍人与政府之间的关系中发挥了特别重要的作用,在他去世前的几个月里,他一直在深入参与解决这一议题。

除了在大学里任职——包括人类学系(1957年到1960年担任系主任)、皮博迪博物馆(担任西南民族学馆长)、社会关系系和实验室(从一开始就是资深社会人类学家和实验室执行委员会成员),他还作为1947年由纽约卡内基公司(Carnegie Corporation)资助成立的俄罗斯研究中心(Russian Research Center)的首任主任,提供特别重要的服务。

这显然是一次跨学科的尝试,目标是二战后美国对外关系中最重要的一个焦点。许多人瞠目结舌,因为中心负责人竟然不是俄罗斯或苏联事务领域的知名专家。确实,当时克拉克洪掌握的多种语言中并不包括俄语。考虑到他的资历,他除了有高水平的综合能力,还是一位具有行政管理才能的一般社会科学家。此外,还有两个更具体的因素起了作用。

首先,克拉克洪在战争期间效力于亚历山大·莱顿领导下的战时新闻处(Office of War Information),麾下的研究小组主要负责分析日本人士气的走势和决定因素。该小组的研究表明,通过谨慎使用社会科学方法,我们有可能在与政策最相关的领域获得更高水平的理解,甚至比在传统政府框架内运作的、以经验和政策为导向的“专家”的最佳解释还要高。具体来说,日本人的士气从1944年初开始逐渐恶化,天皇角色的重要性也发生改变,在这些问题上,通常的专家并没有明确的意见,当然也没有达成一致,但相关的研究结果却是明确的。这里重要的一点是,研究的负责人虽然大量使用日本问题专家,但他们自己一开始并不是这样的专家,而是普通的社会科学家。

第二个因素是克拉克洪参与了社会关系实验,该实验有望为计划中的苏联社会及其背景研究提供重要的方向。在他的领导下,该中心汇集了这些领域的各种人才。这也是社会关系学科与历史学、经济学和政治学之间最广泛合作的范例。该中心出版了一系列俄罗斯领域的重要著作,并对政策产生了无形的重要影响。在这些著作中,他本人作为作者参与撰写的只有一本,也就是合著的《苏联制度的运作》(How the Soviet System Works)。

克拉克洪的管理才能不仅体现在他召集了一支特别能干的社会科学家团队,并“非直接地”(nondirectively)指导他们的工作,还体现在他处理这一问题中极其微妙和敏感的政治层面的方式。要知道,该中心成立时,“冷战”的紧张局势刚刚达到第一个高峰,克拉克洪担任主任期间正值朝鲜战争和麦卡锡主义初期。在此期间,他始终保持着政府和大学所有重要相关机构的信任,而没有牺牲学术诚信或研究和舆论自由。这一切都只是在一些相对较小的干扰下完成的。值得注意的是,麦卡锡在讨伐“普西第五修正案共产主义者”(Pusey’s fifth-amendment communists)时,甚至没有提到俄罗斯研究中心。

有鉴于此,克拉克洪在大学之外,尤其是在基金会和政府机构中担任顾问和咨询师的需求量之大也就不足为奇了。特别是在他生命的最后十年,他将大量的精力和时间投入到这些需求中。他还被要求担任“文化大使”,并为此在奥地利萨尔茨堡研讨会、联合国教科文组织、日本、澳大利亚和印度等地多次任职。

克拉克洪还以不同寻常的方式当选为本领域以外的主要专业组织成员,其中包括美国国家科学院(National Academy of Sciences)、美国艺术与科学院(American Academy of Arts and Sciences)和美国哲学学会(American Philosophical Society)。与众不同的是,他不仅将这些会员资格视为一种荣誉,还在所有这些协会的事务中发挥了重要的积极作用。因此,他也使相对较小的专业人类学领域与美国学术界和政府高层保持着持续有效的沟通。1949年,新墨西哥大学授予他法学博士荣誉学位。1954年到1955年,他担任行为科学高级研究中心研究员(Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences)。

我们在讨论克拉克洪较为严谨的学术著作时强调了折衷的创作主题,可以延伸到他的整个职业生涯。从某种意义上说,他的职业生涯生动地证明,即使在现代,也有可能接近一个普遍的人,一个真正的文艺复兴式的人。身为一名人类学家,他在许多专业领域都有卓越的成就,但人们更多记住的可能是他作为一名通才的形象。正如有些人所说,他也许是博厄斯和克鲁伯伟大传统中最后一位通才人类学家。

但是,他是一个比这更广泛意义上的通才——他自己的大学和整个学术界的杰出公民,也是他自己的人类学领域与一系列邻近学术领域之间多种跨学科联盟的推动者和指导者。无论是作为大学管理者和决策者,还是在外部世界,他都是学术界人士在实际事务中的最佳典范。除此以外,他还是一位广义上的深具文化修养的人,也是一位极具个人友谊天赋的人,与各种类型的人都有交情。从青年时代晚期开始,克拉克洪就顶着身体状况不佳带来的危险投身工作,他的英年早逝使我们失去了一位伟大的人类学家,我们实在无法承受这样的损失。

克拉克洪教授的妻子弗洛伦斯·洛克伍德·克拉克洪(Florence Rockwood Kluckhohn)和儿子理查德·保罗·洛克伍德·克拉克洪(Richard Paul Rockwood Kluckhohn)健在,前者曾与克拉克洪合作出版过多部著作,后者现为波士顿大学人类学助理教授。

【可打赏篇目】