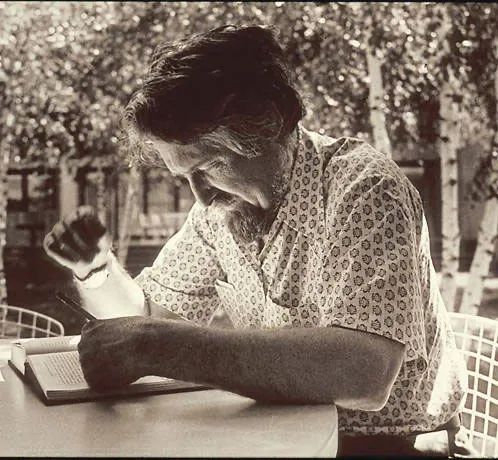

封面图片:格尔兹在普林斯顿高等研究院工作

无常的职业:有趣时代的人类学生活

An Inconstant Profession: the Anthropological Life in Interesting Time

作者:克利福德·格尔茨(Clifford Geertz,1926-2006)

译者:陈荣钢

引用[APA]: Geertz, C. (2002). An Inconstant Profession: The Anthropological Life in Interesting Times. Annual Review of Anthropology, 31, 1–19.

我似乎已经来到了生活和事业中的一个转折点,在这个时候,人们最想听到的不再是一些新的事实或想法,而是我如何走到了今天这一步。这让我有些沮丧,不仅因为它明显带有“逝者如斯”的意味(当你七十五岁时,一切都显得如此),也因为我一直都在努力推动人类科学的发展,现在却被要求反思这一切意味着什么——为什么我自己的方向可以称为“发展”,如果要保持这个方向,下一个必要的步骤又是什么。

因此,过往几年,我至少两次尝试描述我身为一名人类学家的一般生命轨迹,而这篇文章将是第三篇,我相信也是最后一篇。用说教的方式谈论自己和自己的经历——“你去做同样的事情”,第一次说时就有些过于矫情,反复这样说更让它完全失去了魅力。

第一篇文章发表于1990年的“哈佛–耶路撒冷讲座”,后来成为著作《追寻事实》(After the Fact)中的一章。在那篇文章中,我集中讨论了研究和学术方面的问题,特别是我在印度尼西亚和摩洛哥进行的长期田野工作。那是一个由项目导出结果,再导出其他项目,再导出其他结果的故事。

第二篇文章最初是我1999年在美国学术协会(American Council of Learned Societies)“学习之生”(Life of Learning)的演讲,后来成为了我最新一本书《烛幽之光》(Available Light)的第一章,题为《过程与偶然》(Passage and Accident)。在那篇文章中,我提出了更个人化、半自省的观点,涵盖了我生活和职业的方方面面,是某种“社会–智识”的自传和自我清算。

这一次(也是最后一次),我想做一些不同的事情,去追溯人类学作为一门研究领域在我参与其中的半个多世纪的发展(从1950年到2002年),以及这种发展与当代历史更广泛运动之间的关系。

虽然避免不了谈论“我经历过的事情和我做过的事情”,但我大部分笔墨并不关注我的工作或我自己的形象。我关心发生在周遭的事情——无论我所在的专业多么松散,有时多么令人不适,不管那个“更广泛世界”的专业多么边缘化。人类学中几乎没有什么真正自主的东西。和其他人一样,我们是自己时代的产物,是我们参与过的事物的遗迹。

诚然,对于一篇短文来说,这篇文章的篇幅有点长,我不得不快速略过一些非常重要的问题,忽略细节。但是,我的意图并不是要介绍一部正确的历史、包罗万象的总结或系统性的分析,而是:

-

概述上个世纪后半叶我所经历的各个阶段、时期、时代、世代或一般人类学和人类学的继承情况;

-

追溯(大部分是美国和欧洲的)文化、政治、社会和知识生活与人类学作为一种特殊和专门的职业、行业、手艺和专业之间的相互作用。

这种概括性的、基于印象的、从周遭看问题的“草图”是否会对我们这个领域的现状和过去产生很大的启示作用?我们拭目以待,但是我也别无他法。

就阶段、时期、年代等而言,为了方便起见,我将列出其中四个。它们的内在没有同质性,没有界限分明,但它们可以成为蹒跚、纠结、迂回的历史中有用的一环。

第一个阶段大致在1946年至1960年之间,是战后的繁荣时期,乐观主义、雄心壮志和目标感的浪潮席卷了整个人文科学。第二个时期大约从1960年到20世纪70年代中期,一方面是普遍“冷战”的分裂,另一方面是“第三世界主义”的浪漫与失望。第三个时期从1975年左右到1989年(柏林墙倒塌),首先是社会和文化分析的新方法大量涌现,各种理论和方法论的“转向”、“心灵转向”(tournures d’esprit),紧随其后的是人类学内部和整个西方文化中日益增长的不确定性、自我怀疑和自我审视带来的激进批判和分散的“后”(post-)运动的兴起。最后一个阶段从20世纪90年代至今,人们的兴趣开始转向种族冲突、暴力、世界秩序混乱、全球化、跨国主义、人权等问题,尽管这些问题的走向(尤其是在“9·11”事件之后)还远未明朗。再次强调,这些并不是唯一的划分,也不一定是最好的划分。

在第二次世界大战期间,与社会学家、历史学家、心理学家和政治学家一样,美国的人类学家几乎全体被吸引到了政府服务中。战争结束后(时间并不长,大约只用了三、四年),在几乎所有人类学家的共同努力下,他们迅速回到了学术界,但对自己和自己的职业却产生了根本转变。

过去,人类学是一门晦涩、孤立、甚至隐居的学科,主要关注部落民族志、种族和语言分类、文化进化以及史前时期。但在短短十年间,它彻底转变成了现代、注重政策的、企业化的社会科学的典范。在大量知识多元群体中工作过后,这些人类学家重新回到了大学,并带着一种明显的实验心态。他们开始进行跨学科的研究,参与团队项目,关注当代世界的即时问题。

这些变化伴随着大胆创造的举措和突然可以获得的大量物质支持(既来自政府,又来自新的巨型基金会)。这使得他们确信,事情终于开始有了变化。那是一个令人振奋的时代。

我遇到这一切的时候,可能正是它最集中、最广泛、最混乱的时候。那是20世纪50年代的哈佛大学。当时,哈佛大学和附近的麻省理工学院聚集了一大批杰出的人士,他们从各个方向发起了各种项目。

社会关系系(Department of Social Relations)由系统社会学家塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)担任系主任,他的“社会行动一般理论”(General Theory of Social Action)将社会学、人类学、临床心理学和社会心理学结合成一个至少在术语上是完整的整体。

此外还有由文化人类学家克莱德·克拉克洪(Clyde Kluckhohn)领导的俄罗斯研究中心(Russian Research Center)、由精神分析学家亨利·默里(Henry Murray)领导的心理诊所(Psychological Clinic)、由社会统计学家塞缪尔·斯托弗(Samuel Stouffer)领导的社会关系实验室(Laboratory of Social Relations)。约翰·惠廷(John Whiting)和比阿特丽斯·惠廷(Beatrice Whiting)从耶鲁大学调来,他们组建了一个团队,开始利用新建立的“人际关系领域档案”对社会化进行比较研究。

麻省理工学院的国际研究中心(Center for International Studies)致力于促进亚非新兴民族国家以及东欧和拉丁美洲“落后国家”的现代化、民主化和腾飞。从群体动力学(group dynamics)、团队理论(teaming theory)、实验心理学(experimental psychology)到结构语言学(structural linguistics)、态度测量(attitude measurement)、内容分析(content analysis)和控制论(cybernetics),几乎所有的社会科学或行为科学(随着统一压力的加大而很快被称为社会科学或行为科学)都有了自己的代表。只有马克思主义是缺失的,但一些学生欣然为马克思主义做出了贡献(左派对所有这一切进行总体批判)。

我是一个想成为人类学家的人,但也是一个从来没有上过人类学课程、除了想让自己有点工作能力之外没有任何特殊目的的人。在这群滔滔不绝的权威人士中,我最需要了解的人物是克莱德·克拉克洪。

克莱德·克拉克洪是一个干劲十足、咄咄逼人、神出鬼没的人,他兴趣广泛,心绪不宁,有一种慷慨激昂、宗教色彩的使命感,他曾作为罗德学者在牛津大学攻读古典文学,十几岁时因健康原因被送往美国西南部研究纳瓦霍人和其他民族。在华盛顿(他曾担任战争部长的顾问,并指导战时新闻处的士气调查)和哈佛大学工作期间,他对权力了如指掌。克拉克洪是《人类之镜》(Mirror for Man,1949)一书的作者,也是美国人类学协会(American Anthropological Association)的前任主席,他是一位激烈的争论者和筹集资金的高手,是当时阅读范围最广、写作水平最高的人类学学者。

当时,在克拉克洪直接策划或以其他方式推动的各种集体项目中(回想起来,我记得至少有八项,可能还有更多),我本人先后参与了三项,这三项加在一起,不仅开启了我的职业生涯,还确定了它的方向。

第一个项目,也是最小的一个,是克拉克洪与阿尔弗雷德·克罗伯(Alfred Kroeber)合作编写的文化定义汇编。在其他资历更深的研究生的帮助下,我参与收集资料。我被要求审阅并提出建议。我提出了一些建议,其中大部分是论述性的,有几条得到了采纳。

但对我来说,这次经历最重要的结果是,我接触到了一种特殊形式的人类学思想,当时被笨拙地称为模式论(pattern theory)或构型论(configurationalism)。

这种理论源于耶鲁大学比较语言学家爱德华·萨丕尔(Edward Sapir)和哥伦比亚大学文化史学家露丝·本尼迪克特(Ruth Benedict)在战前和战争期间的研究成果。一个音素、一种做法、一种角色、一种态度、一种习惯、一种特质、一种观念、一种习俗——正如我们的口号所说,都是“模式中的一个点”,我们所追求的是系统、形式、结构、形状、语境,是意义的“社会几何学”。

当时,人类学界出现了大量关于这种研究方法的表述。其中最引人注目、最具影响力的或许是所谓的文化与个性运动,尽管它的生命力并不长久,但克拉克洪、默里和社会关系系的一位年轻成员戴维·施耐德(David Schneider)为这一运动编写了一本或多或少具有权威性的读本。该书深受精神分析思想和投射测验方法(projective testing methods)的影响,将个人心理发展过程与不同社会的文化制度联系起来。

哥伦比亚大学的阿布拉姆·卡迪纳(Abram Kardiner)和拉尔夫·林顿(Ralph Linton)、先在伯克利后在哈佛大学的科拉·杜波依斯(Cora DuBois)、同样先在伯克利后在哈佛大学的埃里克·埃里克森(Erik Erikson),以及克拉克洪本人(在纳瓦霍社群的研究工作)是这场运动中最耀眼的人物,也是最前线的人物。但这场运动的影响范围非常广泛。与文化和个性密切相关的还有所谓民族性格或远距离文化研究,比如本尼迪克特对日本的研究,米德(Margaret Mead)、罗达·梅特劳克斯(Rhoda Metraux)和杰弗里·戈尔(Geoffrey Gorer)对欧洲和美国的研究,当然还有俄罗斯研究者的研究。

我对这一切的兴趣很有限,因为在我看来,它有些机械,有些“命中注定”,而且解释的雄心壮志过于庞大。于是,我转向了克拉克洪的另一项大规模、长期、多学科、多研究者、系统性的文化阐释事业,即所谓的“价值比较研究”或“拉玛项目”(Ramah Project,后来的“悬崖项目”)。

该项目有条不紊、资金充足,致力于描述新墨西哥州西北部五个地理位置相邻但文化上互不关联的小型社群——纳瓦霍人、祖尼人、西班牙裔美国人、摩门教徒和盎格鲁人(或德克萨斯人)的价值体系(世界观、精神态度、道德风格)。

在长达二十年左右的时间里,数十名来自各种专业的研究人员——道德哲学家、地方历史学家、农村社会学家、美国印第安人学者、儿童心理学家被派往这些田野,描述那里生活的各个方面。他们的田野笔记有成百上千页,随后被打在卡片上,以人类学皮博迪博物馆(Peabody Museum of Anthropology)人类关系区域档案(Human Relation Area Files)归档,在那里可以经常查阅,并撰写了一系列的专题研究报告,最后形成一本集体著作。

至于我,我没有去西南部,而是在当时已经庞杂的档案中工作了几个月,研究克拉克洪设定的一个主题——五个族群对他们作为小型、乡村、或多或少封闭的社群所面临问题(干旱、死亡和酒精)的不同反应。面对干旱,有摩门教的技术理性主义、祖尼人的雨舞、美籍西班牙人面对干旱的宿命论、纳瓦霍人对鬼魂的恐惧;面对死亡,有摩门教的末世论计划、盎格鲁人面对死亡时的悲伤回避、祖尼人的清醒;面对酒精,有摩门教的清教徒主义、纳瓦霍人的酗酒等等所有这些都被相当模式化地概括出来,并被推测性地归因于他们不同的价值体系。

无论我撰写的报告有什么局限性(它也不是那么糟糕),这段经历既是我后半生从事田野研究(比较性、合作性、针对意义和相关性问题的研究)的一种尝试,也是人类学沉浸于时代运动的下一时期的过渡,过渡到现代化、国家建设和全面发展的“冷战”时代。

麻省理工学院的国际研究中心成立于1952年,是一个集情报收集和政策规划于一体的机构,致力于为快速扩张的美国对外援助项目和援助对象(亚非拉的“发展中国家”、“欠发达国家”或“落后国家”)提供政治和经济建议。起初,该中心只是一位秘书、一套办公室、一个名字、一大笔钱和一项国家议程而已。

为了能够顺利开展工作,克拉克洪再次悄然以某种方式参与了该组织的组建,他建议由哈佛大学社会科学系的博士生组成一个小组,在该组织的支持下派往印度尼西亚,与该国新成立的欧式大学的学生合作开展实地研究。

五名人类学家——包括我本人和我当时的妻子希尔德里德(Hildred,也是社会关系专业的学生)、一名中国历史学家、一名社会心理学家和一名临床心理学家,接受了为期一年的印尼语强化训练,并被派往爪哇东部的田野进行为期两年的研究(并非所有人都到了那里,但这是另一个故事),以开展综合、比较、关联和累积的研究,这是“拉玛项目”模式的更新、浓缩和海外投射。

这项后来被称为“莫杰库托项目”(Modjokuto Project)的事业起起伏伏。关于它在多大程度上实现了当初提出的目标,在其他地方已有详细介绍。人类学家和他们的团队努力使自己和他们的部落(岛屿)学科适用于研究有文字历史、已建立政府和综合文化的民族、国家、文明的大型社会。紧接着的几年里,这种以国家为重点的项目数量成倍增加。当然,去殖民化的结果是民族国家的数量也成倍增加,一种被称为区域研究(area studies)的超级学科应运而生,这种学科具有折衷性、协同性、改革性和政策意识,以支持它们的发展。

如我所言,当“莫杰库托项目”团队动身前往东南亚时,该中心还没有真正作为一个持续经营的部门而存在,因此它与我们在那里所做的工作(基本上是历史和民族志方面的工作,是一种改良后的社群研究)充其量只是字面上的关系。然而,三年后我们回到波士顿剑桥时,它已成为一个庞大的官僚化组织,拥有数十名专业研究人员,其中大部分是经济学家、人口学家、农学家或政治学家,他们从事着这样或那样的发展规划工作,为特定政府(包括印度尼西亚政府)担任国内政策顾问。

该中心的工作人员和我们自己都认为,我们团队的工作似乎与中心的使命背道而驰,与中心的“应用”重点不符,过于关注那些“注重规划的人”眼中“狭隘的问题”。我们各自撰写论文,探讨宗教、亲缘关系、乡村生活、市场销售以及其他无关紧要的问题,最终也开始了我们的学术生涯。

不过,我对发展问题和民族国家的形成比我的同事们更感兴趣,我希望尽快回到印度尼西亚继续研究这些问题。因此,在获得博士学位后,我重新加入了该中心,并更直接地参与到中心的工作中。我也更加涉猎该中心的主导思想——现代化。

这种思想或理论在20世纪60年代和70年代初的“第三世界”研究中无处不在,当然,它至今还没有完全消亡,尤其是德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)及其美国追随者(其中塔尔科特·帕森斯可能是最著名的追随者,也是最执着的追随者)关于西方资本主义崛起的著作。韦伯对文艺复兴和宗教改革以来的西方历史抱持如下观点——它由经济、政治和文化的持续理性化(rationalization)过程组成,是目的(ends)和手段(means)的工具性调整,从官僚主义、科学、个人主义到复式簿记(double-entry bookkeeping)、劳动工业组织、内心生活的纪律管理等等这一切都是这一过程的表现形式。

从理性的角度系统地安排人类生存的全部内容,将人类囚禁在规则和方法的“铁笼”中,这正是现代性的本质所在。尤其是韦伯著名的(在某些方面甚至名声不好的)“新教伦理”论断,认为16世纪到17世纪的加尔文宗严苛的、宿命论式的信仰以及相关的内心世界禁欲教义,为在资产阶级资本主义下孜孜不倦地追求利润提供了道德合法性和驱力,这种论断引发了一大批旨在支持和扩展这一论断的研究,目的是在非现代、非理性、非资本主义的非西方国家这一残留范畴中找到产生进步价值体系的迹象和预兆。

至于我自己,最初的论文提案被暂时搁置,以便让爪哇宗教为该项目的目的服务。我的计划是探究改革派(或现代派)伊斯兰教在印度尼西亚可能发挥的作用,类似于韦伯所说的加尔文宗在西方的作用。

因此,我在该中心撰写了一本关于爪哇农业史的短篇著作,将爪哇农业未能沿着西方早先经历过的资本密集型、劳动力节约型路线合理化,并以某种不同方式将荷兰殖民政策归咎于此。之后我返回印度尼西亚,希望以一种更直接、更系统的假设检验方式来解决韦伯的论题。我打算在苏门答腊岛的伊斯兰教强势地区、苏拉威西岛的加尔文宗强势地区和巴厘岛的印度教地区各待上四五个月,尝试找出不同宗教信仰对经济行为现代化的影响(如果有的话)。

但是,在前往田野调查的途中发生了一件值得注意的事。过去,“冷战”主要在欧洲的附庸国进行(或许朝鲜的特殊情况除外),而如今,“冷战”的焦点转移到了“第三世界”,特别是东南亚地区。马来亚紧急状态、越南战争、红色高棉、菲律宾新人民军叛乱、印尼大屠杀——所有都是人们耳熟能详、争议颇多的历史,我在此不再赘述。

我只想说,对于我们这类试图在这些突然成为“世界关键”的地方进行田野调查的人来说,发展改变了整个行动场景。东西方对抗的痴迷和阴谋被引入到宗教、种族和文化生活那根深蒂固、长期存在的分歧之中,这是现代化的另一种较少预见到的形式,导致当地的政治局势无处不在地激化。

20世纪50年代末到70年代初,新兴民族国家的魅力型(charismatic)领导人(尼赫鲁、恩克鲁玛、纳赛尔、本·贝拉、吴努、阿尤布·汗、阿齐基韦、班达拉奈克、西哈努克、胡志明、马麦格塞塞、苏加诺)在意识形态两极分化的内外压力下,努力将自己的国家定位在权力集团之间日益缩小、尚未填补的空间——中立、不结盟、新兴、“第三世界”。

印尼很快就发现自己既拥有中苏集团之外最大的共产党,又拥有一支由美国训练和资助的军队,因此印尼站在了最前沿,尤其是在苏加诺于1955年在爪哇西部城市组织召开了由二十九个亚非国家或潜在国家参加的万隆会议之后。

尼赫鲁、周恩来、纳赛尔和苏加诺本人都在会议上发了言,不结盟运动由此正式成立。所有这一切以及事态的总体发展,使印尼成为亚洲“冷战”中继越南之后最关键的战场。到了20世纪60年代中期,印尼在重压之下崩溃了——政变失败、几近内战、政治崩溃、经济崩溃和大规模屠杀。苏加诺、他的政权以及万隆会议的梦想(或许从来都只是梦想或自我陶醉)被消耗殆尽,一个更加残酷、不那么浪漫的权贵时代出现了,苏哈托、马科斯、蒙博托、阿明和阿萨德登上舞台。无论“第三世界”发生了什么,无论如何定义,这似乎都不是理性的进步。如人们所言,我们的程序、假设和工作方式,以及我们对我们所要做的事情的概念,似乎都需要进行某种修正。

20世纪60年代初,当我回到美国时(苏门答腊岛和苏拉威西岛爆发的反苏加诺叛乱破坏了我整齐划一的三方计划,我在巴厘岛度过了大半年),东南亚大国对抗加深带来的不稳定影响也开始在那里显现出来。在越南工作的人类学家的活动或项目在指控和反指控中使人类学专业本身四分五裂。民权和“伯明翰狱中书信”(The Letter from Birmingham Jail,1963年马丁·路德·金在狱中写下的书信)、公民自由和“芝加哥七人案”(the Chicago Seven)等事件层出不穷。

伯克利、哈佛、哥伦比亚、康奈尔、肯特州立、芝加哥大学发生了骚乱,教师分裂,学生愤怒,公众疏远。对“欠发达”国家的学术研究,尤其是对“现代化”的研究,要么被谴责为“自由主义行善”,要么被视为一种新帝国主义。

关于人类学的殖民历史,它的东方学偏见,以及人文科学中无私或客观知识的可能性,或者它们是否应该首先被称为“科学”的问题迅速增加。如果这门学科不想退回到传统的孤立状态,脱离当代生活的现实(有人建议这样做,也有人希望把它变成一场社会运动),那么就借用托马斯·库恩(Thomas Kuhn)的著名术语,让新的范式呼之欲出。很快,新范式大量涌现。

在接下来的十五年左右的时间里,每个月都会出现人类学理论和方法的新方向,一个比一个声势浩大。其中一些,比如法国结构主义已经存在了一段时间,但随着创始人克劳德·列维–斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)从亲缘关系研究转向对象征形式(symbolic forms,神话、仪式、分类系统)的分布分析,并承诺为我们提供关于思想基础的总体说明,这种结构主义变得更具吸引力。其他一些理论,比如“社会生物学”、“认知人类学”、“口头民族志”或“文化唯物主义”则受到生物学、信息论、符号学或生态学发展的刺激,有时甚至是过度刺激。

于是出现了新马克思主义、新进化论、新功能主义和新涂尔干主义。皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)提出了“实践理论”(practice theory),维克多·特纳(Victor Turner)提出了“经验人类学”,路易·杜蒙(Louis Dumont)提出了“文明社会人类学”,拉纳吉特·古哈(Ranajit Guha)提出了“属下(subaltern)研究”。埃德蒙·利奇(Edmund Leach)谈论“文化与交流”,杰克·古迪(Jack Goody)谈论“书面与口头”,罗德尼·尼德姆(Rodney Needham)谈论“语言与经验”,戴维·施奈德(David Schneider)谈论“亲缘文化系统”,马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)谈论“结构与关联”。

至于我自己,我的“阐释人类学”(interpretive anthropology)也为这一狂欢做出了贡献。“阐释人类学”是我对意义系统(system of meaning),包括信仰价值观、世界观、情感形式、思维方式的延伸关注,而文学、哲学、语言分析等领域的发展扩大了这一关注的范围并调整了这一关注的方向。

新的或经过调整的社会运动,比如女权主义、反帝国主义、土著人权利和同性恋解放,以及它们邻近领域出现的新的偏离都加入了这一行列,包括历史学中的“年鉴运动”、文学中的“新历史主义”、社会学中的科学研究、哲学中的诠释学和现象学,以及“后结构主义”这场难以捉摸、模棱两可的运动。各种观点层出不穷。

我们缺乏将它们归纳到一个广为接受的学科框架或理论体系中的方法,缺乏一个涵盖一切的范式。越来越多的人感觉到,人类学领域正在分裂成越来越小的、不可比拟的碎片,一种原始的统一性正在被一窝蜂的潮流和时尚吞噬,这种感觉产生了愤怒、绝望或仅仅是困惑的呼声,要求某种统一。在各自的构想和组织下,人类学的类型或种类层出不穷——医学人类学、心理人类学、女性主义人类学、经济人类学、符号人类学、视觉人类学;工作人类学、教育人类学、法律人类学、意识人类学;民族史学、民族哲学、民族语言学、民族音乐学;等等。

20世纪50年代初,当我偶然进入这个领域时,这里是由几百名争论不休但思想相似的民族学家组成的团体,他们当时喜欢这样称呼自己,其中大多数人彼此认识,到了20世纪70年代末,这里变成了一群学者,他们唯一的共同点似乎只是顺利通过了这样或那样的人类学博士课程(仅在美国就有一百多个,也许全世界还有更多这样的博士课程)。

这在很大程度上是可以预料的,也不可避免,反映了该领域的发展和技术专业化的进步,也是世界精神走向终结的结果。然而,变化既加剧了争论,也在某些方面造成了焦虑和不安。不仅出现了一系列“虚构的战斗者”之间在人为战争(唯物主义者对唯心主义者、普遍主义者对相对主义者、科学家对人文主义者、现实主义者对主观主义者),而且出现了对人类学事业本身的怀疑,普遍用怪异和自嘲的方式对“代表他者”或声称“为他者言说”(这更糟糕)的怀疑,这种怀疑已经沉淀、固化,并开始蔓延。

随着时间的推移,推动20世纪50年代乐观主义和60年代动荡的冲动逐渐消逝在里根美国的常规和固化之中,这种怀疑、幻灭和自我批判汇聚在后现代主义这面突然流行起来的大旗之下。

后现代主义被定义为对现代主义的责难和否定——“与所有这一切说再见”。与其说它是一种相关理论,不如说它是一种情绪和态度(过去是,现在也是)。它是一种修辞标签,用于表达一种不断加深的道德和认识论危机感,一种假定的判断和知识模式的衰竭——在更糟糕的情况下,它是一种腐败。

民族志的代表性、权威性、政治定位和道德正当性等问题都受到了彻底的审视。人类学家的“写作权”本身也受到了质疑。詹姆斯 ·克利福德(James Clifford)和乔治·马库斯(George Marcus)的《书写文化》(Writing Culture,1986)文集的封套上写道:“为什么民族志的叙述最近丧失了如此多的权威性?”

他们为什么可信?谁有权质疑“客观”的文化描述?所有的民族志不都是为了讲述一个给人印象深刻的故事而进行的修辞表演吗?意识形态和欲望的诉求能否完全符合理论和观察的需要?

大部分此类作品(并非所有作品都如此直白或激动人心,也并非所有作品都充满了修辞性的问题)往往围绕着两个关注点,要么是人类学文本的构建,即民族志写作,要么是人类学工作的道德地位,即民族志实践。

前者主要涉及文学问题(作者身份、体裁、风格、叙事、隐喻、再现、话语、虚构、具象、说服),后者主要涉及政治问题(人类学权威的社会基础、人类学实践中的权力模式、人类学的意识形态假设、人类学与殖民主义、种族主义、剥削和异国情调的共谋、人类学对西方自我理解的主叙事的依赖)。说起人类学这些相互关联的批判,一个是内向的、沉思的,另一个是外向的、谴责的,也许并没有产生“在后现代世界体系中发挥强大作用的完全辩证的民族志”(再次引用《文化书写》的爆炸性评论),也没有完全遭到抵制。但是,它们确实给这门并非没有必要的学科带来了某种自我意识和某种坦率。

这些年里,我先是在芝加哥大学(1960年到1970 年),然后去了普林斯顿高等研究所(Institute for Advanced Study,1970 年起),我在断言与否认、承诺与反承诺中度过,主要是为了保持平衡,记住我是谁,并继续做我在一切都松动之前一直在做的事情。

在芝加哥,我再次参与了一个跨学科项目。这一次,我最终担任了该项目主任。该项目侧重研究现在已经相当稳定和支离破碎的“第三世界”,研究比夫拉(Biafra,尼日利亚一地区)、孟加拉国、南也门的前景。该项目被称为“新兴民族国家比较研究委员会”(Committee for the Comparative Study of New Nations)。

该委员会在十多年间一直非常活跃,它既不关心政策问题,也不关心构建发展的一般理论,其实也不关心以目标为导向的任何形式的团队研究。委员会由十几名大学教师组成,其中有社会学家、政治学家、经济学家和人类学家,他们在去殖民化的新兴民族国家中做研究,另外还有几位博士后研究员,他们大多来自其他地方,也从事类似研究。

我们的主要集体活动是每周举行一次长时间研讨会,由其中一位成员主持讨论他或她的研究,这反过来又为一个小型核心小组奠定了基础,因为我们都是从事独立研究、想法相似、经验丰富的田野工作者,目标是解决一系列相关的问题。在当时,考虑到事情的总体状况,这些问题被称为民族国家建设(nation-building)。

我暂时无法返回印尼,因为当时印尼已经完全被无处不在的愤怒笼罩着,于是我组织了一个由人类学系博士生组成的小组(我也是该小组成员之一),去研究一个在规模、复杂性和普遍代表性方面与莫杰库托不相上下,却远在伊斯兰世界另一端西北非马格里布(Maghreb)地区的社会——摩洛哥。

当时,芝加哥人类学系由一群异常开放和支持人类学的长者主持——包括弗雷德·伊根(Fred Eggan)、索尔·塔克斯(Sol Tax)、诺姆·麦考恩(Norman McQuown)和罗伯特·布雷德伍德(Robert Braidwood),以及那时刚去世不久的罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield),他们为这种自由风格的人类学方法提供了一个异常融洽的环境。

劳埃德·法勒斯(Lloyd Fallers)、维克多·特纳、戴维·施耐德、麦金·马里奥特(McKim Marriott)、罗伯特·亚当斯(Robert Adams)、曼宁·纳什(Manning Nash)、梅尔福德·斯皮罗(Melford Spiro)、罗伯特·勒维恩(Robert LeVine)、努尔·雅尔曼(Nur Yalman)、朱利安·皮特–里弗斯(Julian Pitt-Rivers)、保罗·弗里德里希(Paul Friedrich)和米尔顿·辛格(Milton Singer)都在积极推动这样或那样的文化分析方法,我也如此。

20世纪60年代末,普林斯顿高等研究院院长、经济学家卡尔·凯森(Carl Kaysen)邀请我去那里创办一所新的社会科学学院,以补充自爱因斯坦、赫尔曼·外尔(Hermann Weyl)、冯·诺依曼(von Neumann)、潘诺夫斯基(Panofsky)等杰出人士在20世纪30年代末和40年代初启动以来已经存在的数学、自然科学和历史研究学院。在学术界内部如此分裂的时代,在许多人文学者和科学家眼中“社会科学”这一概念本身非常可疑的时代,该计划要面对如此多的攻击,充满了危险,但把一张未被涂鸦的白纸交给我来创作,这实在是太吸引人了,简直无法抗拒。

要准确地确定“现在”始于何时总是很困难。弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)认为“现在”是1910年12月1日左右;W·H·奥登(W. H. Auden)认为“现在”是“1939年9月1日”;对于我们许多经历过“冷战”的人来说,“现在”是1989年和柏林墙的倒塌。现在,在经历了这一切之后,又迎来了2001年9月11日。

事实证明,我在高等研究院工作的三十一年(还在继续工作)是见证当代社会科学发展的绝佳视角。虽然最初与那里的官僚相处时遇到了一些小麻烦,但这段经历非常宝贵。建立一个横跨经济学、政治学、哲学、法学、社会学、心理学、历史学、人类学,甚至包括文学、艺术和宗教领域的新机构,要求我们更仔细地研究这些领域正在发生的事情,不仅在美国,在国外也是如此。来自三十多个国家的五百多名学者成为访问学者(其中近五分之一是各种类型、出身、年龄和名气的人类学家)在这里度过了时光,这是一次非同寻常的经历,让我们现场见证了“现在”的发展。

虽然这些话说得不错,但由于当前的情况是动态的、混乱的、不稳定的,所以并不像那些看似完美、遥远的过去那样容易理解。承认“新事物是新事物”要比准确说出“新事物新在哪里”要容易得多,而试图辨别新事物大体上在向哪个方向发展,不过是再次提醒我们黑格尔的箴言:未来可以是希望或焦虑的对象,可以是期待或忧虑的对象,但它不能成为知识的对象。因此,在结束这篇探险故事的时候,我只想就人类学在过去十多年中的发展发表一些简短而含糊其辞的看法。

在我自始至终援引的世界历史背景下,主要的事态发展当然是“冷战”的结束、两极国际体系的解体,以及一种体系(如果可以称之为体系的话)的出现。在这种体系中,全球化的相互依存(资本流动、跨国公司、贸易区、网络)与种族、宗教和其他极端狭隘的地方主义(巴尔干半岛、斯里兰卡、卢旺达–布隆迪地区、车臣、北爱尔兰、巴斯克地区)进行奇怪的悖论组合。无论“圣战与麦当劳世界”是一个真正的悖论,还是像我认为的那样,是一个单一的、深度关联的现象,它显然已经开始影响人类学的议程,而“9·11”事件只会加速这种影响。

对种族不和、跨国身份、集体暴力、移民、难民和侵入性少数群体、民族主义、分离主义、公民身份、公民和文化以及超民族国家的准政府机构(世界银行、国际货币基金组织、联合国机构等)的研究如雨后春笋般出现,这些研究在短短几年前还不被认为属于人类学范畴的研究。有关斯里兰卡广告业、印度电视业、伊斯兰教法概念、世界寿司贸易、新南非巫术信仰的政治影响的著作问世了,而且是非常优秀的著作。

就我本人直接参与的所有这些活动而言,都与我刚才提到的世界主义和狭隘主义同时增长的悖论(无论真实存在与否)有关,与我几年前在维也纳发表的一些演讲(并希望进一步扩展)中所说的“碎片中的世界”有关,它呼吁对我们的主要政治概念(民族国家、国家、祖国、社会、人民)进行人类学反思。

因此,随着学科的蹒跚前行,事情并没有逐渐融合在一起。这也反映了更广阔世界的发展方向(如果可以称之为方向的话),那就是碎片、分散、多元、解体——各种“多重”(multi-)。人类学家将不得不在比我曾经工作过的环境更无秩序、更不成型、更不可预测、更不容易被道德和意识形态还原、更不容易在政治上速战速决的环境中工作,虽然我曾经工作过的环境已经足够不规则。在我看来,这是文化、社会、象征、阐释人类学家的天然栖息地。有趣的时代,无常的职业,我羡慕那些即将继承他们衣钵的人。

【可打赏篇目】