▲沙溪的春天 by 十一

文|蕾司令

我去过两次大理,都留下了很美好的回忆。作为一个性本闲适,又好自然的文青,我很难抗拒在大理长居的诱惑。

最近我常常和一些朋友聊起大理。对于大理,朋友们褒贬不一。

01

有朋友说:少看那些贩卖小资美好生活的文章,不现实,天天闲着不会发慌吗?

有朋友说:曾经裸辞去大理住了一个月,大理是“失败者的天堂”,在那里待久了,感觉自己在直线下沉式堕落,不知道堕落的底在哪里,这驱使她很快就离开了。

也有人说:大理的风景是好的,但只适合生活,不适合工作。当你要赚钱,和当地人打交道、发生利益关系时,你会因为乡村社会“不守承诺”“没有时间意识”“缺乏公共信任”,以及各种奇葩的人,很难把事情推进下去。

这些评价背后,是朋友们的种种立场。我试着概括出这些立场的共同点——高度适配城市生活的价值观和生活方式。

在过往20年从城市去大理的迁移热潮里,大理一直作为城市生活的对立面,成为一个逃离、反叛、消解城市文明的标杆。我猜测:一个人对大理的喜爱程度,与他对城市文明的喜爱程度相反。

那些喜爱并依赖秩序、资本、效率、商品市场,想要建立一种成功的生活范式,追求主流评价体系的人,认为大理是“失败者的天堂”,是虚幻的乌托邦,只能旅游,不可久留。

而对于城市文明缺乏认同感、归属感,对集体主义、效率至上、商品社会保持警惕,喜爱自然、生活本身的人,会更爱大理,想要通过大理的人和地,找到容身之地。

我显然是后者,本能地抗拒成为“主流”的一员,即便我在北京、杭州居住了十几年,也没法接受城市人的身份。但一直也说不出为什么会被大理吸引,肯定不仅仅因为那里物价便宜,或者风景优美。

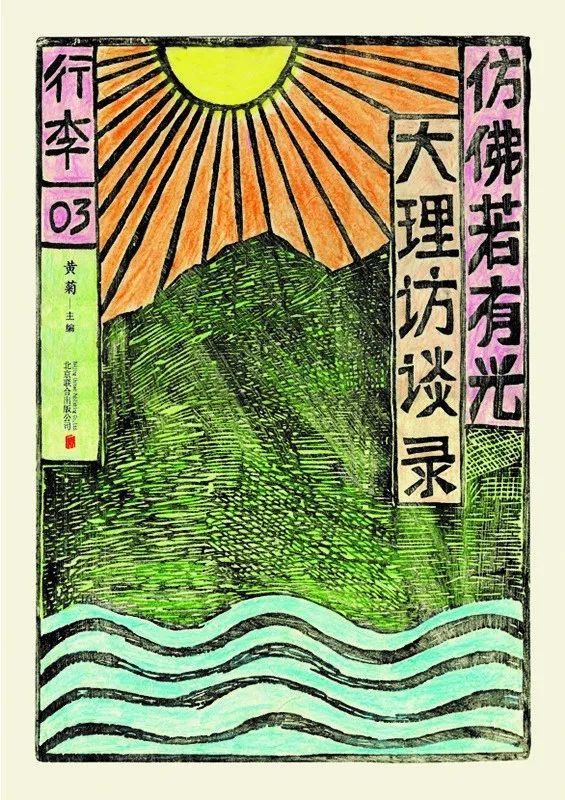

直到最近,在大理访谈录《仿佛若有光》里,我读到艺术家叶永青一段话,他说:“所有雄心万丈的东西,在这里(大理)都不是特别起作用,这个地方给了我们另外一把尺子去衡量世界。”

对,大理就是这样一把尺子,一种成功学之外,丈量世界的方法。

▲《仿佛若有光:大理访谈录》记录了大理的人与事

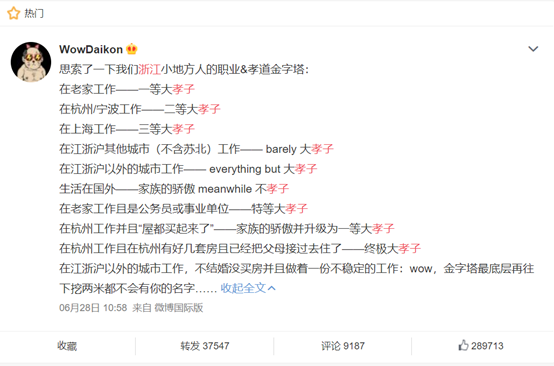

我一直非常讨厌“出人头地”“光宗耀祖”“鲤鱼跳龙门”这一套成功说辞。一旦被概括到这些词里去,一个人全部的生活和努力,就好像只是为了把别人比下去,为了阶层的跃升、家族的荣耀,为了定居北上深成为“一等大孝子”。

▲网上曾流传一份浙江人眼里的“孝子金字塔”

对我而言,追求塔尖的成功,是多么无意义又消耗终生的事。为了成功,个人需要被更宏大的东西,吞噬、压榨得干干净净。

但在成功学之外,我又找不到另外的尺度,另外的想象空间,去安顿自己。

在见过大理的人与事之前,我只在毛姆、黑塞、王小波的小说看到过“别处的生活”,它只属于虚构的文学世界。在从小到大成长的环境里,我从没看到过“别处的生活”在现实中存活的痕迹。

直到近两年我接触到一些非主流生活方式的人,也曾去大理居住了一段时间。我相信,“别样的生活”是可以存在的,比如在大理。

02

大理用多元社区的方式,接纳了来自天南海北的飘零客、嬉皮士和“失败者”。

长居大理的作家许崧(他是地道杭州人)研究了很久大理特有的社区文化。他发现:“大理社区的核心价值观是生活……当价值观不再以成功为标准时,最顺理成章的转移方式便是生活。”

在大理,你可以“尽情去追求你自己定义的好生活,记得不要打搅到别人就好。”

这种充分尊重个体,回归生活的社区氛围,让人能从成功学的潮流中退出来,获得一个松弛下来、安置自我的空间。

当然,也不是说,生活在城市中,就完全无法做自己。但身处城市,尤其一二线城市,我们需要巨大的定力,充分的自我接纳,来逆流而行。

比如此时此刻,我在杭州的一家咖啡馆,左耳朵是阿姨们在聊房租涨跌、投资房产,右耳朵是创业公司在聊项目。在主流价值观的耳濡目染中,想做个“非主流”,是很孤独的。

人是社会动物,大理这个例外的小社会,会帮你隔绝噪音和压力。

人与人的交往方式,在社区的小环境中也变得松弛、缓慢、深入。大理的长居者往往彼此熟悉,无事常相见。

许崧对比了城市和大理社区内人与人交往方式的差异:

“在城市里,很多交往是标签式的交往,大家有职业化的身份……标签化的极致反映是什么?为什么在城市里有那么多人要穿正装上班?他要符合自己的职业身份和标签形象,方便大家快速识别。我没有时间跟你好好聊,来认识面具后面那个真正的人。

在社区,我们不是靠外观识别的,是你的言行举止、你的思考方式、你的性格决定你是谁,外表无非是一个皮囊而已。为什么说城市冷漠,城市冷漠的参考物是什么?就是真正的人情。在快速交往中,大家把人情放在一边,都戴面具。快速识别系统礼貌,但是没有温度。”

我想没有人不渴望这种人与人之间的深度链接。我们能好好地交往、沟通、陪伴,不因为你落了哪里的户口、住在哪个小区、在哪里上班、嫁了什么样的人、孩子考了第几名。只是因为你是你,一个活泼、生动的人,一个有自己困境和喜悦的人。

褪去所有外在的标签,摘掉面具,人们坐在一起,聊些家常,烤火、吃饭、喝酒,一场对话无缘而起,又默契地结束……这样的场景,切合了人类最自然原初的需求。

有了这样尊重生活,让人能回归自我、彼此链接的社区文化,再加以得天独厚的自然风光、风俗人情,大理才成了很多人的精神归宿地,尤其对城市中疲惫的人,产生了巨大的吸引力。

也许大理真的是“失败者的天堂”,但定义失败的权力是局外人的。局内人,早已逃离了追逐成功的游戏,去找平行世界里另一个自己了。

回到最开始朋友所说的:在大理生活是一种“下沉式堕落”吗?我想这个答案,取决于你的人生态度。

你更喜欢都市文明和主流的生活形态,还是更喜欢成功之外、“由自己定义”的生活方式?你更需要秩序和外部的认可,还是更爱自由和散漫?

甚至你也会改变,随着年龄渐长,随着阅历变深,你可能从野心勃勃、渴望认同的青年,变成看重生活、随遇而安的中年人?曾经喜欢的,褪去了光彩,曾经不屑的,又变得诱人。

人毕竟是一种复杂、多变的生物啊。

03

我相信,多一点大理这样属于“失败者”的地方是好的。

一个人很难保证这辈子,都走在鲜花铺满的大道上,永不失败。如果受挫时、迷茫时,想到还有大理这样包容性强,花销不大,又能疗愈身心的地方,心里也会泛起一丝温柔吧。

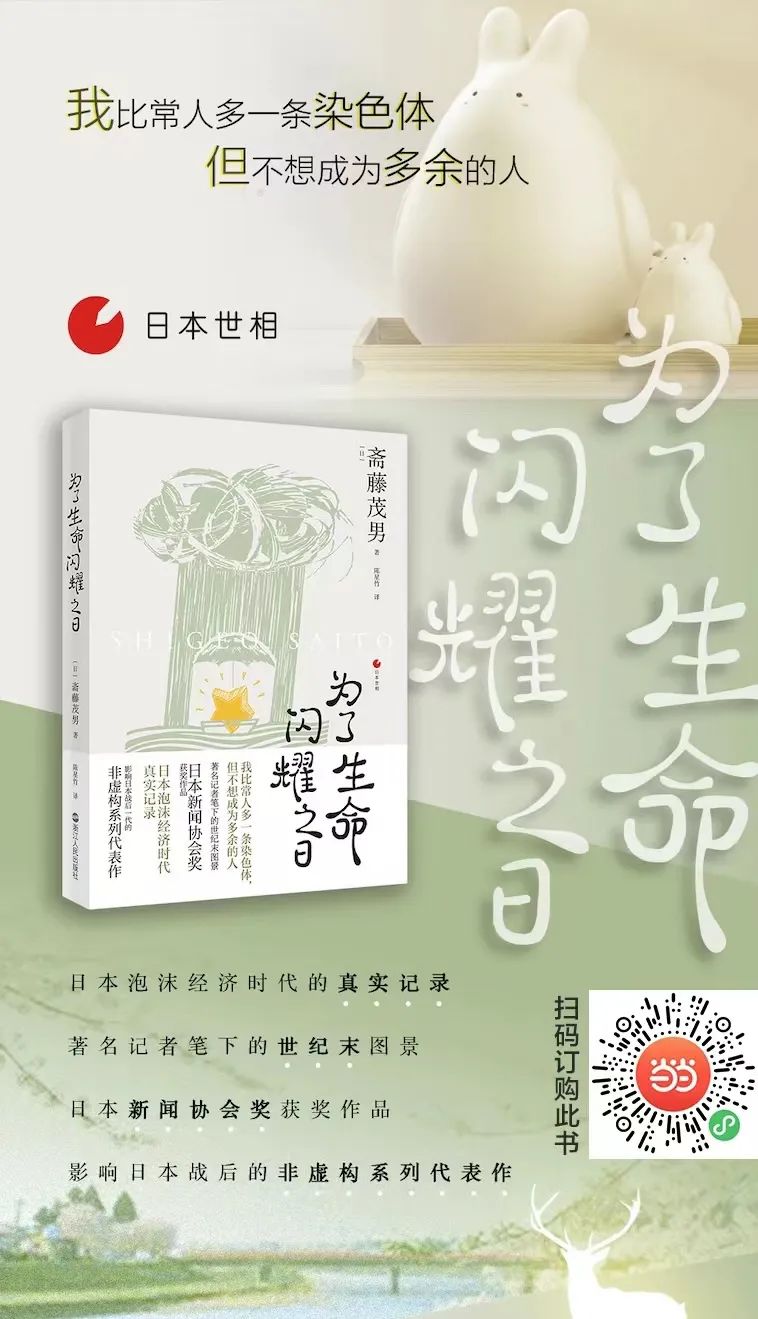

调查记者斋藤茂男认为:“所谓好的社会,是允许个人作出最大限度的选择,并且能够帮助个人实现这些选择的社会。”而与之相反的社会是,千千万万的人,只能选一条路,走得小心谨慎、不敢停歇。

只有一条路可选的人生,哪怕许诺的风光再好,也令人疲惫啊。

▲日剧《凪的新生活》:离开正轨的凪,重拾好好生活的勇气

在大理,在乡土间,在山与海之间,一个人做对或做错了什么,没有太大的妨碍。我们得以低成本、低风险地尝试一些可能性,保持低消耗的生活。

而越是讲究效率、能力、财富的社会,容错率越低。在容错率低、人口众多的城市中,人必须充分调动理性工具的那一面,压缩生活和情感,去适配各种规则,不由自主就“卷起来了”。

如果他在求学、求职、结婚、买房、消费中,不小心做了错误的选择,很容易因为跟不上大多数人的步调,变得惶惶不可终日。

假如再遇到了不可抗的大冲击:疫情、裁员、重疾、丧偶,或者遇到了烂尾房……该多么无助和脆弱。活在城市里的人,每一步都要踏得牢牢的,去维系向上走的势能。而城市能提供的社会支持体系,又非常单薄。

当我认识到了城市看似美好、实则残酷的生存法则,就很难站在“城市文明”的立场,去说大理在“令人颓废下沉”(虽然这些毛病确实也存在)。

毕竟,大理为少数人提供了一种生存空间和生活的可能性。在大理之外的城市生活,太过优胜劣汰了。

▲这本书的核心议题:弱者在这个竞争激烈的现代社会,值得被照顾、好好活下去吗?

在《为了生命的闪耀之日》,斋藤茂男是这么反思80年代末高速发展的日本社会的:

“以技术信仰和经济效率至上主义二者整合而成的国家和社会一定是残酷的……我们的欲望会无限扩张下去,大家将被迫生活在冷淡、严酷的人际关系之中,同时又被中产阶层假象所迷惑,在现实中过得穷困潦倒,彼此拖后腿。”

这与当下中国的大城市是多么相像。

所以还是希望大理常在,让这个世界少一点残酷,多一点松弛和温柔吧。

PS:对这本书有兴趣的朋友也可以直接扫码下方二维码购书👇:

看见女性的力量,看见不一样的人生

作者|蕾司令

小红书·豆瓣|祁十一;Riesling

合作微信号|eleven2100;RieslingA