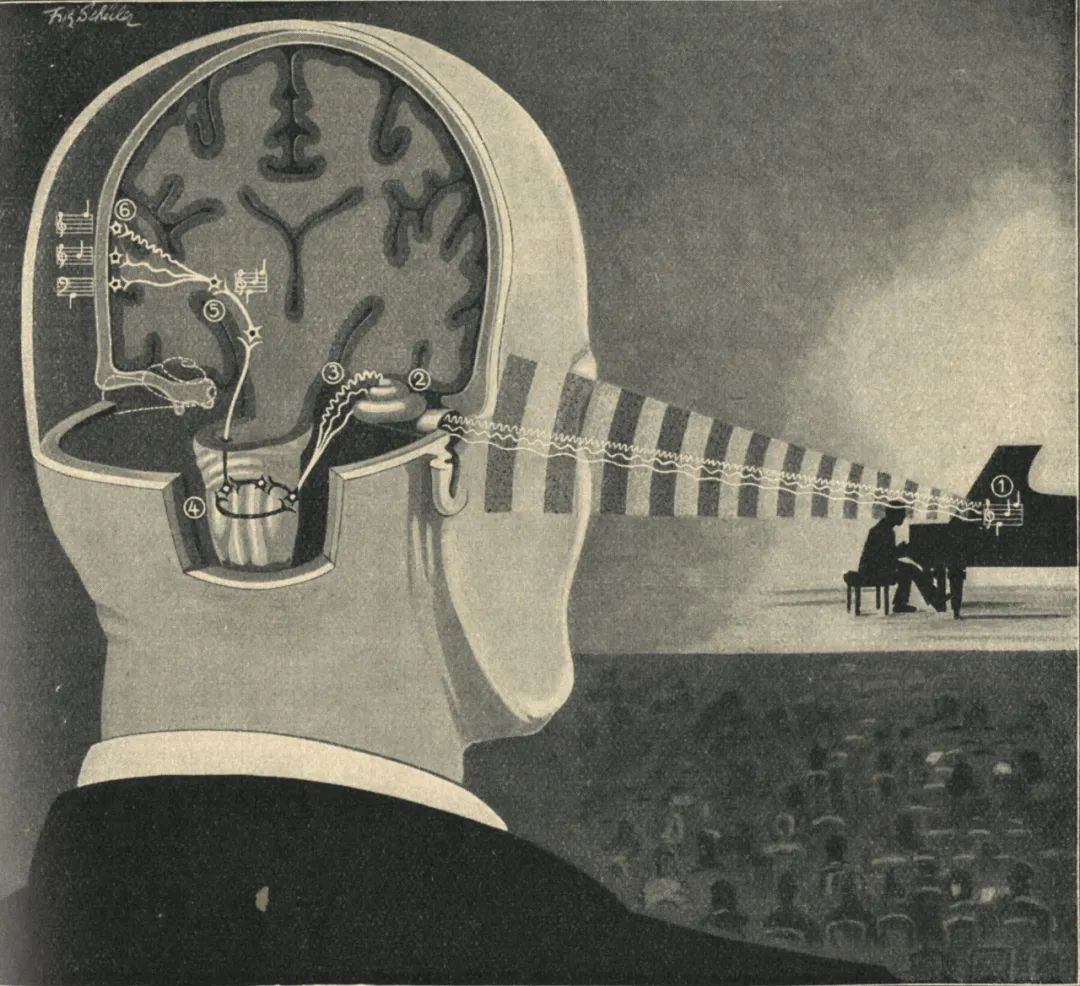

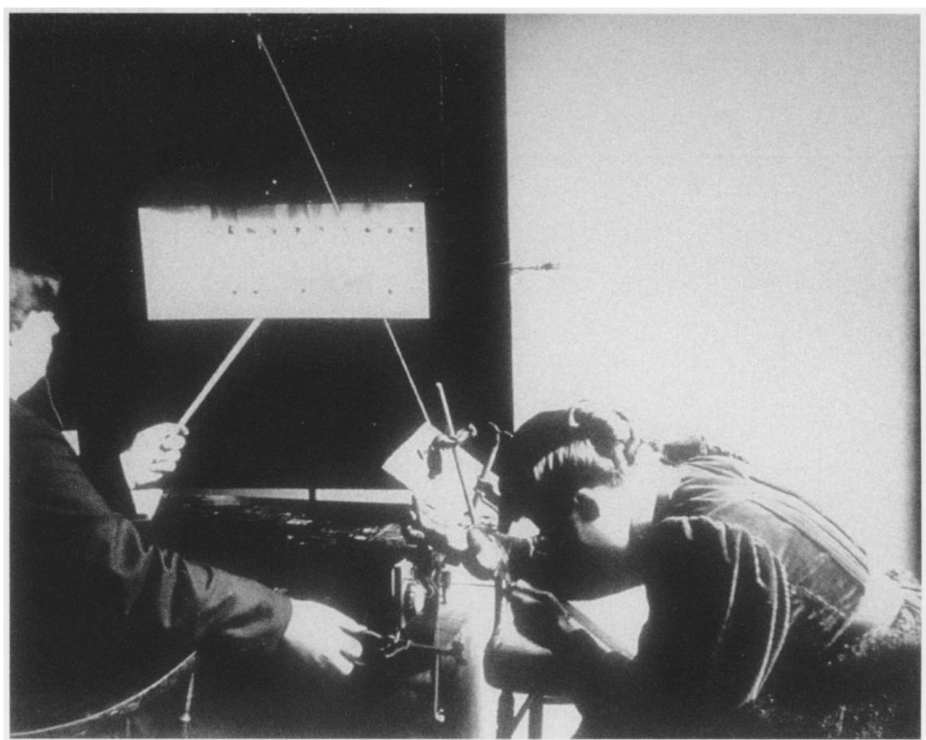

Sound perception, Kahn, Das Leben des Menschen 4 (1929)

电影、美学、科学:雨果·闵斯特伯格的移动影像实验室

Film, Aesthetics, Science: Hugo Münsterberg’s Laboratory of Moving Images

作者:朱莉娅娜·布鲁诺(Giuliana Bruno,哈佛大学艺术、电影和视觉研究系)

译者:陈荣钢

来源:Grey Room, Summer, 2009, No. 36 (Summer, 2009), pp. 88-113. 节选自前两节

***

可是,记忆力、注意力和想象力并不能说明我们内心的全部。人的核心在于他的感觉和情感。

——雨果·闵斯特伯格(Hugo Münsterberg,1863-1916)

“电影”本身一直在移动。当然,它们在不同的道路上前进。

——雨果·闵斯特伯格

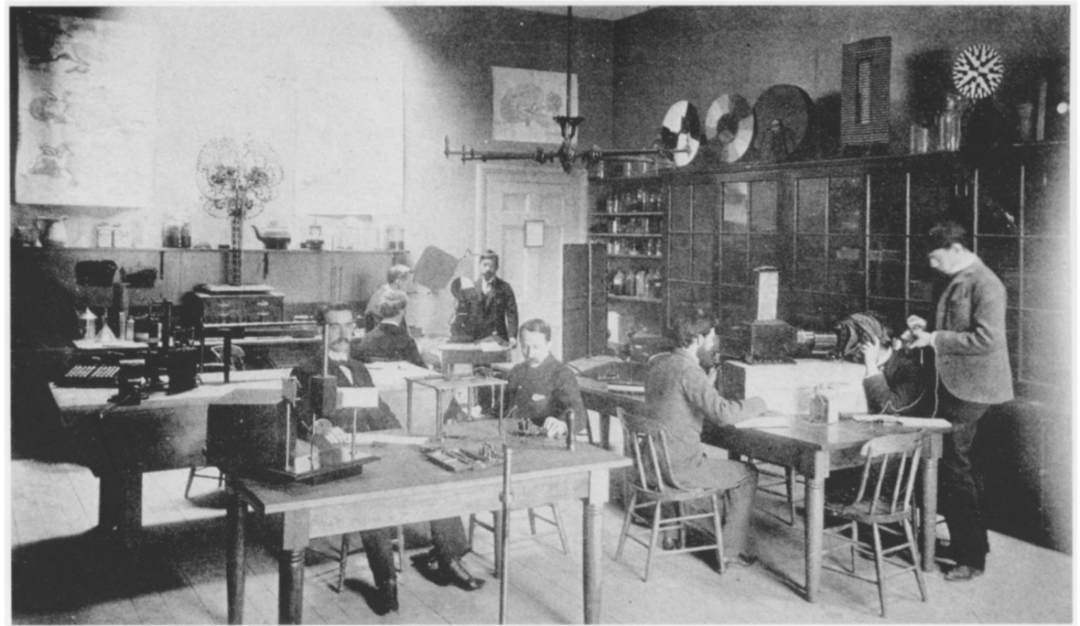

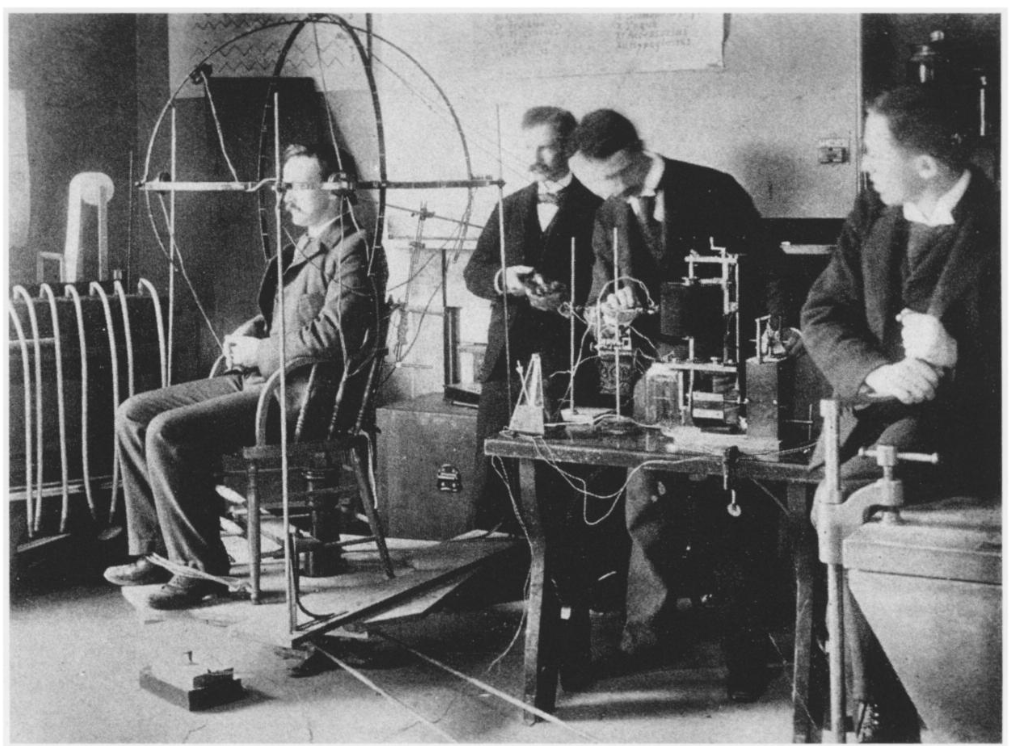

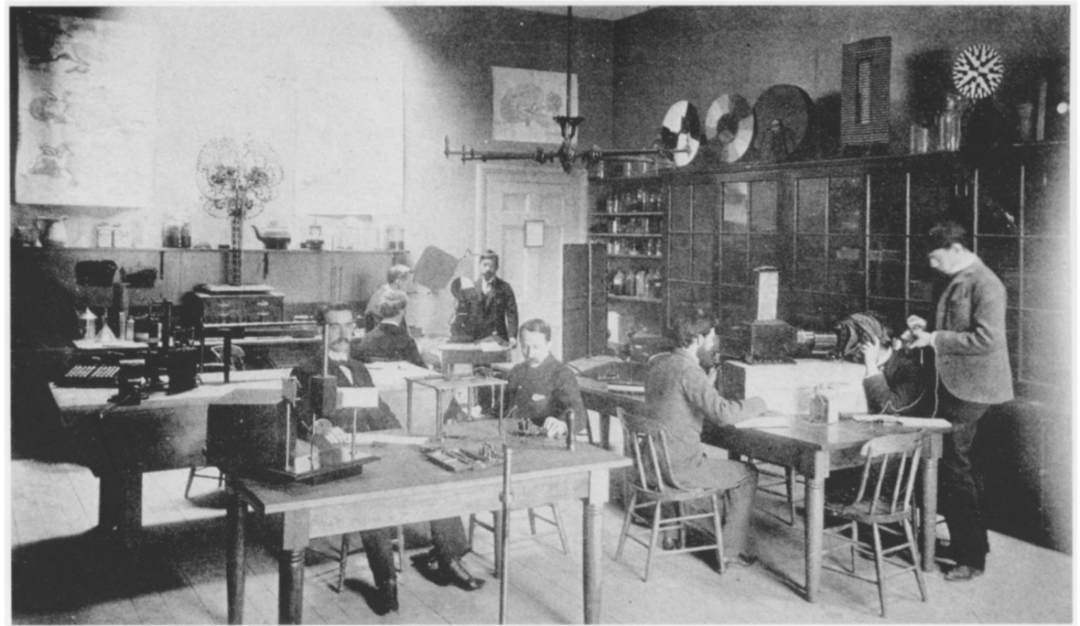

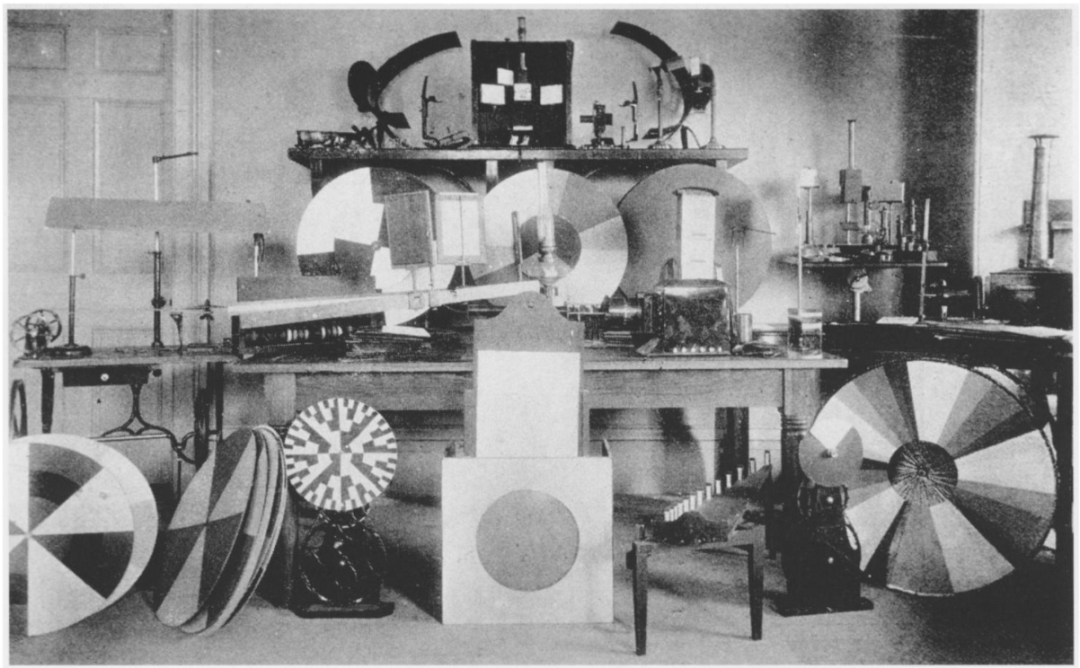

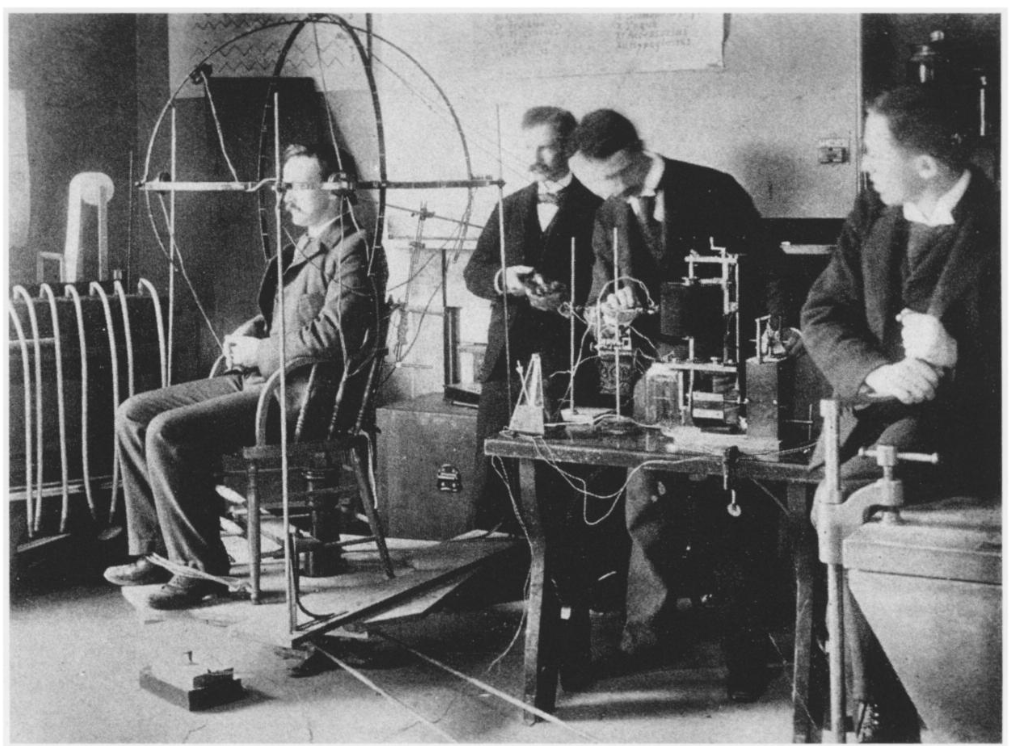

想象一个房间、一个精神空间、一个电影院。现在,将自己置身于上世纪初的心理逻辑实验室。在这个空间里,只有乐器发出机械、断续、持续和重复的环境噪音。这种噪音让我想起电影放映机发出的声音。的确,整个氛围让我想起了放映艺术。在那里,就像在电影院里一样,人们全神贯注,保持沉默。人们组成小组,有序地排排坐,沉浸在一种既孤立又联系的心理活动中。在这个特殊的精神实验空间里,人们投入其中,被吸引,被包围,被消耗。随着思维飞速运转而移动的物体和影像令人着迷。

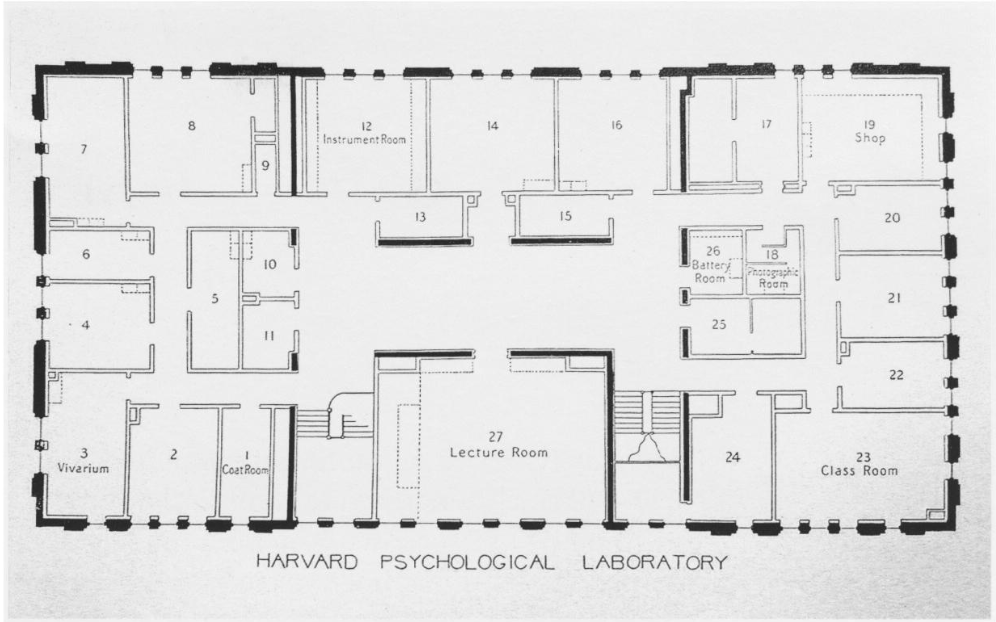

我们讨论的实验室属于德国哲学家和心理学家雨果·闵斯特伯格,他是电影学术研究的先驱。通过分析他位于哈佛大学的实验室,我们可以探索科学、心理学和美学如何在电影时代伊始与视觉表征形式交织在一起,探索电影分析层面和电影理论工具如何在这个文化语境中诞生。闵斯特伯格的工作巧妙地将各种知识“工具”联系起来,包括自我认知。在这个表征装置的“实验室”里,心理过程和情感表达的科学研究与影像技术联系在了一起,电影艺术和工业也联系在了一起。

这场发生在精神层面的科学与影像的邂逅,是现代性探索创新道路的重要组成部分。然而,尽管闵斯特伯格在世时是美国最知名的心理学家,并且站在了文化汇流的十字路口,如今却鲜为人知。他的电影研究成果并未被视为心理学核心内容,反之,他的实验室工作在电影研究领域也鲜有提及。1916年,闵斯特伯格的开创性著作《电影:心理学研究》(The Photoplay: A Psychological Study)被视为电影理论的基础,但理论框架与孕育它的文化和实验背景之间的关联却很少得到充分研究。科学实验室与电影成像设备之间复杂的关系仍需细致剖析。当我研究运动与现代性中的情感互动时,我首次意识到这个实验空间具有文化意义。我的研究正发生在闵斯特伯格建立实验室并构思其电影理论的同一所大学里。

那么,这个实验室究竟是什么样子?它如何打开大门,为探索文化中的情感提供空间?闵斯特伯格不仅设计了电影理论语言中的第一个完整“实验”,还用源自实验实验室的语言阐述了他的理论。他能将电影视为一种情感和认知工具来进行讨论,因为电影的情感已经在他的实验室中以“工具性”的方式呈现过。在这一认识论结构中,科学史和电影语言深深地交织在一起,因为精神生活的运动和电影的运动在现代性的文化地图上紧紧毗邻在一起。

现代实验研究遇到新的表征形式,技术与心理生活纠缠在一起。弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)认为,闵斯特伯格创造了“心理技术学”(psychotechnology)一词来定义他探索的相互影响的领域。他将心理生活视为一种有待解开的机制(某种技术),并反过来对作为心理工具的新技术的流动产生了兴趣。正是沿着这一思路,闵斯特伯格认识到了电影设备的精神功能。在《电影:心理学研究》一书中,他对这一问题的理解超越了对电影形式的简单解读(比如电影倒叙捕捉记忆的方式或特写放大情感的方式),而是从更大的意义上将电影运动的力量视为复制人类内心活动的一系列过程。最终,他将电影表述为一种心理投射,描绘出我们的思维像电影一样运动的场景。科学仪器在绘制心灵图谱的同时,也赋予了电影的这种地位,使之成为自身具有代表性的心灵机制。

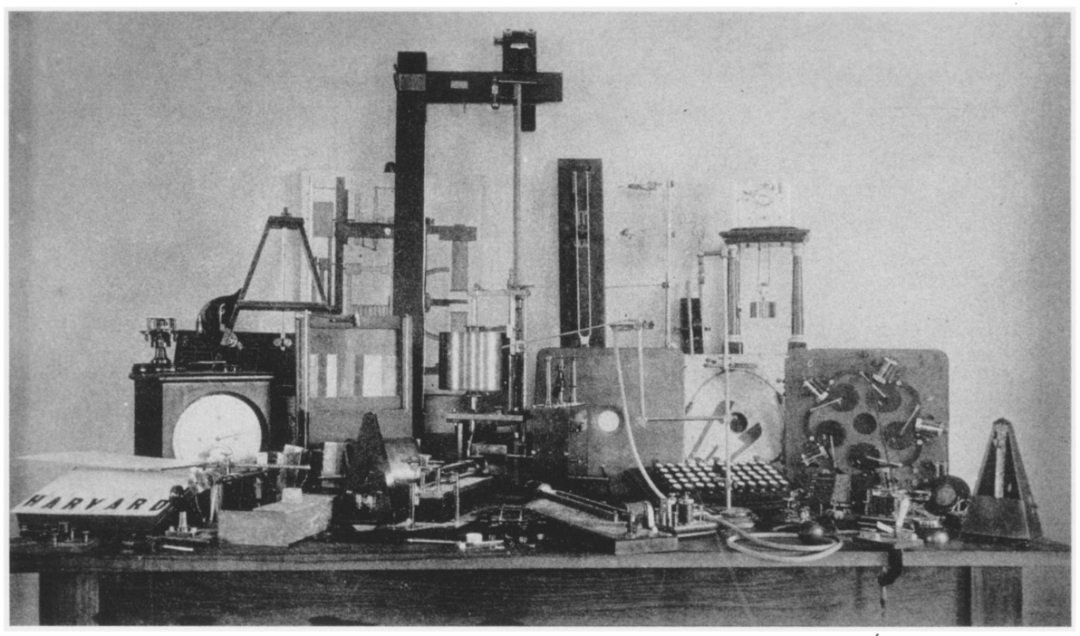

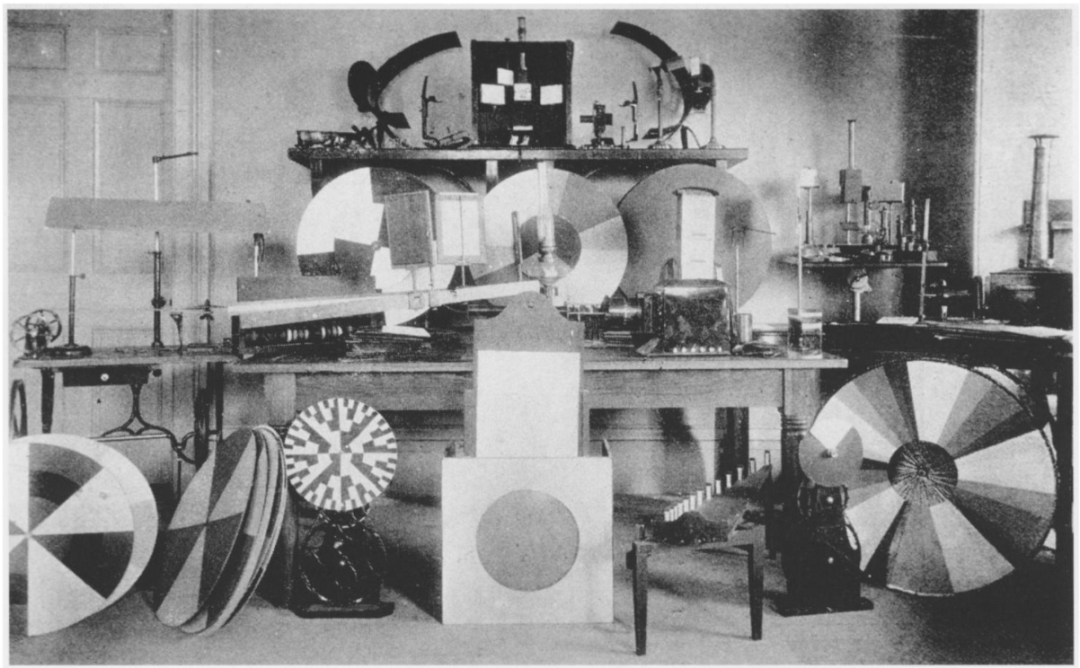

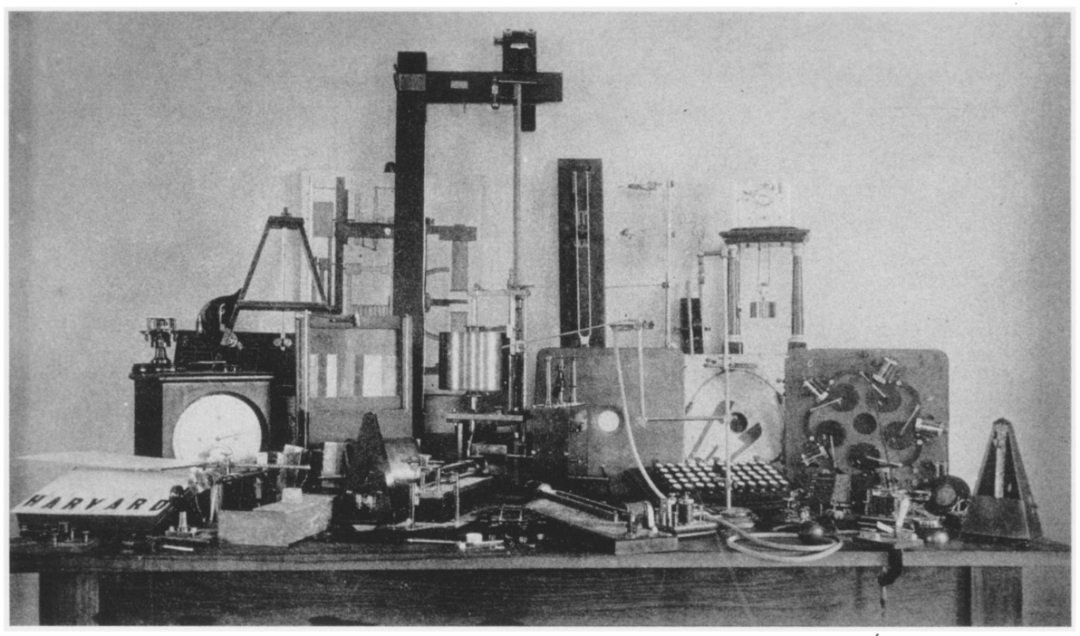

参观闵斯特伯格用于测量精神活动的仪器收藏,使我们能够真正地“衡量”电影的诞生及其理论化与情感的密切关系。闵斯特伯格观察到,我们电影机器的运动特性会产生一种“传递”(transport)效果——它带我们四处游历,让我们沉浸其中。用他的话说,电影中,“只需不到十六分之一秒就能将我们从地球的一角带到另一角,从欢快的场景带到哀悼的场景。想象力可以用来服务于这种自然的情感化。”这里描述的冒险之旅不仅具有氛围美学的特征,还带有地理探索的痕迹和科学成像的印记,从而创造了一个充满情感的、想象的世界。

总而言之,闵斯特伯格在《电影:心理学研究》中描述的内在冒险是一场探索情感的亲密旅程。他的“情感影像”理论犹如绘制了一份心理地图,为观众的情感导航,并赋予电影以情感的“移动”力量。最重要的是,他的理论涉及一种特殊的“传递”方式。这是移情的流动,它积极地参与到空间的动态和氛围中。闵斯特伯格谈到“情感背景”时,他认识到了情感的地理学。情感不仅构成空间,还会影响我们对地点的感知。当他把情感描述为氛围时,他认为电影中“灵魂的感觉会渗透到周围环境”,反之,环境也能表达出一种情绪。

闵斯特伯格认为电影的力量在于这种审美关系能力,一种富有移情的“传递”,一趟从内到外的旅程。他的理论让人联想到19世纪的心理学概念“移情”(Einfühlung),德国心理学家西奥多·李普斯(Theodor Lipps, 1851-1914)将移情描述为主体与周围环境之间的模仿或转移,与建筑物富有表现力和动态的形式、色彩和声音、风景和情境、氛围和情绪之间产生联系。

在《电影》一书中,闵斯特伯格承认了这种“投射”,他指出“在电影世界中,深度和运动都并非既定事实,而是混合在一起,它们既存在,又不存在于事物之中。我们用印象来赋予它们这些属性。”观看电影时,我们会以一种可渗透的方式创造出一条通道。最终在闵斯特伯格看来,“电影克服外在世界的形式(空间、时间和因果关系),并将事件调整为内在世界的形式(注意力、记忆、想象力和情感)来讲述人类故事。”

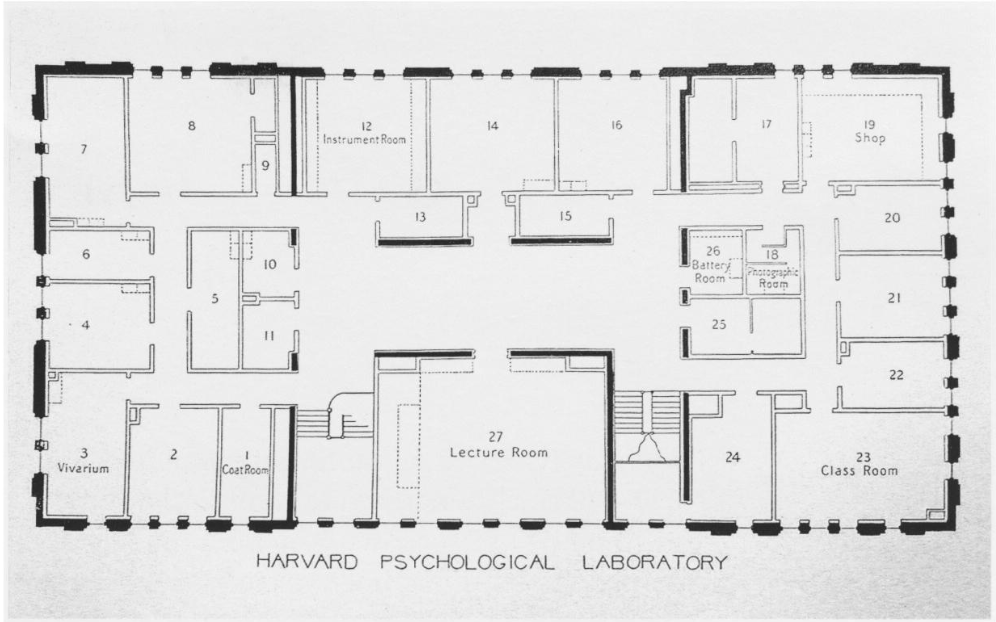

这种电影的传递性和移情力是对闵斯特伯格实验室工作的核心。1916年,他的电影著作章节标题描述了“电影的心理学”,章节名称分别为“深度与运动”、“注意力”、“记忆与想象力”和“情感”,这恰好对应了他哈佛心理实验室进行的主要实验类别。这部电影著作的架构建立在坚实的基础之上,它以闵斯特伯格的实验研究为基础构建而成,它重现了实验室的地理位置,并通过研究为心理移情留下了空间。

为了解释移动影像的记忆、想象和情感影响,闵斯特伯格推动了在他实验室的心理生活哲学中出现的心理生理学方向。基于对感觉的浓厚兴趣,形成了现代生理学的心理观。他说:

映入眼帘的印象最初唤醒的只是感觉。但众所周知,根据现代生理学心理学的观点,我们对情绪本身的意识由我们身体器官产生的感觉所塑造和标记。一旦这种不正常的视觉印象进入我们的意识,我们融合身体感觉的整个背景就会发生变化,新的情绪就会占据我们的头脑。

闵斯特伯格认为电影是这种生理活动的载体,并将电影中的情感置于不断变化的感觉领域。对他来说,电影会留下印象,这些印象通过感觉的形式进入我们的视觉领域,而这种身体感知能力就成为了传递性情感知识的基础。闵斯特伯格的现代生理心理学解释了电影感与情感的关系,预示了一种神经美学的方法。在这个观点中,“大脑是一个屏幕”,艺术不仅是感觉,还传达着一种情感的知觉传递。

1891年,闵斯特伯格在他早期关于感觉的实验基础上撰写了一篇关于精神生活的文章,提出了如下观点:

对我们的精神生活最重要的意识元素,也就是那些控制我们的思想、判断、情感和意志行为的元素,来源并不在于特定的感觉器官,而在于身体内部的外围部位——肌肉、关节、腺体、血管、肌腱和肠道。

在这种早期的心理学表述中,我们可以感受到“动力”,它将驱动闵斯特伯格后期电影理论中的电影激情。在《电影》一书中,他写道,电影依赖于“对真实生活情感最本质的过程,即腺体、血管和非自主肌肉的过程。”闵斯特伯格认为,一种情感运动学在电影中得以体现,它触及了伴随自愿运动的肌肉活动和感知这种感觉的能力。它也与非自主的情感身体有关。在这里,我们可以感受到电影情感的物质基础。这是进入观众生活神经生理学的一个重要切入点。

在闵斯特伯格的理论中,观众开始被视为精神和情感生活的“细胞”。科学仪器被用来“测量”电影与感知、想象、回忆和感觉的内在生活之间的精神生理互动。随着心理学研究转变为电影理论,它触及了重新想象、回忆和重塑体验的触觉和情绪表面的物质纤维。通过更仔细地观察情感影像实验室,我们可以进一步理解该研究领域对未来神经美学的重要性。闵斯特伯格在用科学仪器测试神经流动性之后才开始研究电影,因此他能够认识到电影本身就是一个“工具”(instrument)。

哈佛心理实验室是19世纪末哲学、心理学和美学相结合的产物。杜兴(Duchenne de Boulogne, 1806-1875)的方法后来由他最著名的学生让–马丁·沙可(Jean-Martin Charcot)转变为一种著名的电影前戏剧表演,为将摄影、最终的电影与情感研究联系起来奠定了实验基础。

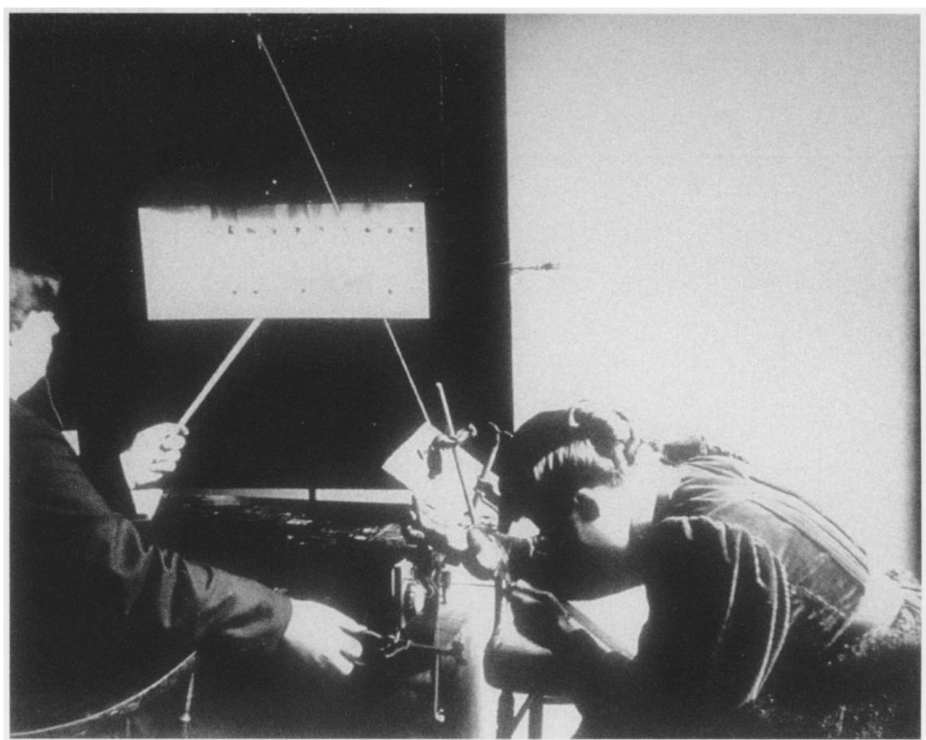

杜兴的著作《人类面部表情的机制》(Mécanisme de la physionomie humaine,1862)旨在绘制表情和情感表达背后的原理。这本书的副标题表明,这项研究的目的是使“激情的表达适用于造型艺术”。然而,这本书本身完全源于实验实践,它是电生理分析的结果。杜兴用电探刺激病人的脸部以触发肌肉反应,并展示肌肉在传达不同情绪状态方面的作用。他使用相机来描述他的发现并建立他的理论,记录了受试者“表演”出的面部表情。

【译者注】关于“杜兴微笑”的其他讨论,参见:汤姆·冈宁:《旧技术的更新:上次世纪之交时,技术中的惊叹、第二天性和恐惑》(2003)

杜兴的照片档案反过来又于1872年被达尔文用来证明他开创性的作品《人与动物的情绪表达》(The Expression of Emotions in Man and Animals)。为了“定位”情绪的真正所在(肌肉组织及其运动机制),科学研究通过摄影技术设计了一种激情的“感觉”机制,并进入了视觉艺术领域。

闵斯特伯格将进一步推进这项研究,探索感觉的心理力学和情感的触觉生理学,超越杜兴及其对情感的电刺激和达尔文。他的工作将在神经美学领域取得突破,最终将情感的感知机制与电影语言联系起来,成为机械复制时代的终极表达。他能够做到这一点,得益于他与杰出哲学家和心理学家威廉·詹姆斯(William James)的富有成效的邂逅。

詹姆斯是第一位发现闵斯特伯格并立即支持他工作的重量级学者。到1892年他邀请这位德国哲学家兼心理学家来领导他新建的哈佛心理实验室时,詹姆斯自己关于情感的研究已经通过1890年出版的关于心理学的重要著作而广为人知,该著作留有情感和记忆的空间。从很多方面来说,闵斯特伯格接管的实验室正是詹姆斯工作的产物,詹姆斯的工作对情绪和想象力产生了兴趣,并致力于记忆、联想、空间和运动感知以及感觉与情感的关系等研究。他正在筹备的实验研究中心将纳入情感研究。

詹姆斯早在1872年就开始在哈佛教授心理学。心理学这一新兴学科在哈佛大学内部经历了多个学科所在地的“变迁”。首先是在博伊尔斯坦大厅(Boylston Hall),那里还有比较解剖学博物馆,以及詹姆斯教授比较解剖学、生理学和自然史课程的地方;接着是劳伦斯大厅(Lawrence Hall),詹姆斯于1875年建立了第一个实验心理学实验室;再后来是达恩大厅(Dane Hall),哈佛心理实验室于1891年正式在此成立;最后则是新建的哲学系教学楼爱默生大厅(Emerson Hall),实验室在1905年迁入此处。哲学、心理学和生理学之间的界限是模糊的,因此在詹姆斯教授有关心理的教学中,哲学话语与生理学结合,同时还利用了博物学家路易斯·阿加西(Louis Agassiz)创建的比较动物学博物馆的实验室。

实验室的空间位置嵌入了不断变化的文化地理,也反映在詹姆斯著作的认识论框架上。他用哲学的方式来研究心理学,并强烈地依附于一种唯物主义的方法。詹姆斯强调赋予情感重要地位,他坚持认为,“情绪的一般成因无疑是生理性的。”他在《心理学原理》(The Principles of Psychology)一书中解释道,通过研究,他逐渐意识到“我们的精神生活与我们的身体框架紧密相连”。詹姆斯认为身心并非分离的,也没有等级关系,情感与感觉过程和身体表现密不可分。他大胆地断言:“身体的变化直接跟随对刺激性事实的感知”,并且“我们对这些变化的感觉就是情绪本身”。詹姆斯最终提出,一种情感如果脱离情境表达和“回响”,甚至无法被认知和理解。

詹姆斯认为,感觉麻木就意味着情感生活的完全终结,因为“不存在完全脱离身体的人类情感”。如果情感被认为具有外皮(epidermic)生命,那么我们对它们的认识也同样是外皮的。如果没有感受情感的能力,那么在认识论上就等于麻木不仁。对于詹姆斯来说,智力生活与内心生活紧密相连。对他而言,情感植根于我们好奇的天性之中,情绪是推动我们求知欲的内在动力。他指出,这种思考“精神状态”的方式来自现代,感官与感受的关系是现代性的产物,感觉认知情感是现代性自身特征性运动带来的最终进步。知识和情感之所以联系在一起,是因为它们可以一起“移动”——并且能打动我们。

这促使詹姆斯寻求年轻的闵斯特伯格。两人于1889年在巴黎举行的第一届国际心理学大会上相遇,当时闵斯特伯格只有27岁。从闵斯特伯格学医期间发表的早期著作中,我们可以看出詹姆斯可能被这位年轻学者吸引的一些原因。闵斯特伯格从导师威廉·冯特(Wilhelm Wundt)那里学到了将心理学和哲学联系起来的方法,他提出关于时间和空间本质的重大哲学问题,将思想和情绪状态联系起来,并探索感觉和意志在我们心理构成中的位置。他想证明思想与感觉相关,谈论与生理状态相关的“感觉”品质,并重新塑造内在感觉的概念。他提出了“肌肉感觉”的概念,认为感觉会产生运动力,并且本体感觉尤其能让我们产生空间感。

在早期表述中,闵斯特伯格的观点接近于詹姆斯对心理生活的理解。他早期的唯物主义观点演变为实验,后来成为他研究电影兴趣的基础,这肯定要归功于詹姆斯的影像。这使詹姆斯和闵斯特伯格沿着相同的路径进行研究,寻找“连接身心”的“定律”。1892年,在寻找人才引领心理学在学术界兴起之后,詹姆斯承认自己对实验室工作缺乏兴趣,并邀请闵斯特伯格加入哈佛大学教职并担任心理实验室主任。在那里,闵斯特伯格将心理学理论扩展到广泛的文化现象,包括美学、哲学、艺术、教育学、工业、政治和法律。

可打赏篇目