不着急帮孩子捡球,人家是在探索世界

作者 | 小乐

写在前面

在在会走以后,我们经常周末带他去湾区的几个儿童博物馆玩。这些儿童博物馆猛一看都像游乐场:好玩的超多,不光能看还能上手,收门票且都不便宜。

不过,儿童博物馆和游乐场有个根本区别。儿童博物馆的设立初衷是“玩着学”,就是我们常说的寓教于乐。

为了实现捡着球、造着人工火山顺手就学了的目的,儿童科技馆提供的玩具和设施,都是依据儿童心理学、儿童发展理论和综合学习的需要精心设计的。不少儿童博物馆也很看重科学研究,我们之前分享的《玩儿是什么》、《成长中不能缺的5种玩儿》中的相关内容,就来自明尼苏达儿童博物馆委托Dr.White做的研究综述《游戏的力量》(The Power of Play)。

快速回顾一下:玩儿是件大事,能帮孩子为进入真实世界做好准备,帮他们养成解决问题的能力,激发他们的创造力,让孩子获得终身受益的一项能力——自制力,等等。

既然玩这么重要,身为父母的我们,几乎每天、每周都会面对“玩什么”、“怎么玩”的问题。所以,不妨来看看,怎样的“陪玩”对孩子最有益?

好啦, 轮到实际操作了。

从观察者到主导者

你是哪种父母

研究显示,家长陪玩的质量比数量更重要。所以,职场爸妈,放宽心。 当家长能敏感地回应孩子的需要,让孩子来引导整个游戏过程,孩子会玩得更复杂、更有创造力,也更持久。孩子主导、父母跟随的好处,在社交类游戏和认知类游戏中也一样。

不过,对父母而言,怎样才算“陪玩但不主导”呢?

这个问题科学家们不仅想过,而且通过观察、实验、总结告诉我们,其实陪玩也不简单。陪玩中的父母角色有四种:

观看者:家长在附近淡定地看着孩子,偶尔给一两句评语,但是不打算改进或打扰孩子的游戏。观察可以让父母了解孩子的游戏习惯,也可以因此学会何时、用何种方式来介入。

舞台管理者:家长不直接参与游戏,但是会帮助孩子做玩的前期准备,也会在孩子提出需求的时候上前帮助。这个角色下的父母,也会对游戏场景提出一些建议,但是孩子可以选择听从,也可以直接忽略父母的建议。

玩伴:家长参与游戏,但是通常只扮演配角。这个角色下的父母也提供建议,以及示范玩法或得体的举止。

游戏主导:这个角色中,成人在游戏中积极引导孩子,通过建议新主题,道具或情节从而丰富和延展游戏。比如老师就常常会在孩子们游戏开始或继续下去有困难的时候扮演这种深度参与的角色。

看出来了吧?上面四个父母角色,其实是按父母参与、主导游戏的程度排序的,从完全不参与到完全替孩子做主,程度逐渐加强。

所以什么样的角色最好呢?答案是:没有标准答案(捂脸)。

在什么情境下对特定的孩子用什么方式去引导,需要对自己孩子的深入观察、了解和大量练习。因为即便是同一个孩子,在不同时间、地点对大人参与度的需要都是不同的,更别说不同的孩子了。

甚至在同一个游戏中,大人要扮演的角色也是不同的。有经验的幼儿教师会根据孩子的需要,灵活且频繁地切换自己的角色。总的来说,比较理想的情况是成人对孩子的需求敏感,介入的方式灵活,同时顺应孩子的兴趣。

发一个感慨,怎么帮助孩子游戏,其实和养育中其他的问题一样,没有一招鲜。类似于“教你三招搞定哭闹小孩”,或者“你的孩子会打人因为你没有做到这一点”这样的文章,看看就好,别真往心里去。

往小了说,家庭不一样,孩子不一样。往大了说,我们生活的社会环境和文化也不一样。脱离语境谈操作层面的技巧,除了平添焦虑,没有太大意义。

所以,结论是父母需要不断更新自己的养育知识,与此同时,更要花时间和心思去观察、认识自己的孩子。因为我们面前的这个孩子是独一无二的,没有某个理论、某个方法适合所有的孩子。父母的一大功课,是学知识的同时,用爱的眼睛去观察、寻找最适合自家孩子的养育方式。

陪玩的三个“技巧”

兴趣、关联、时间

脚手架( scaffolding)理论

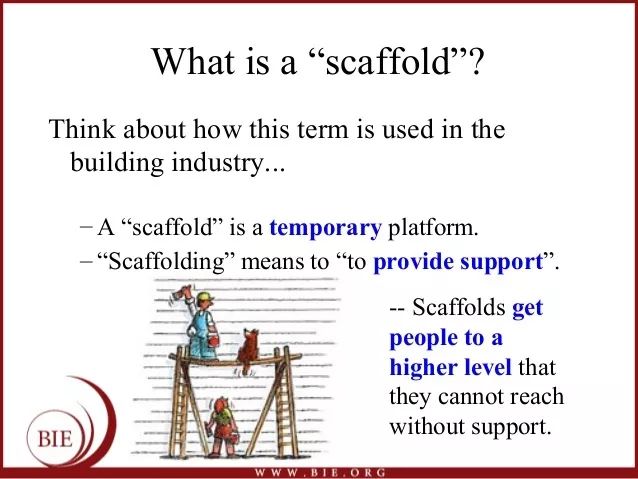

说到协助孩子玩,有一个概念是绕不过去的,那就是著名的脚手架( scaffolding)理论。在关于玩的文章或者讲座里,我们经常听到这个词,然而它到底是什么意思呢?

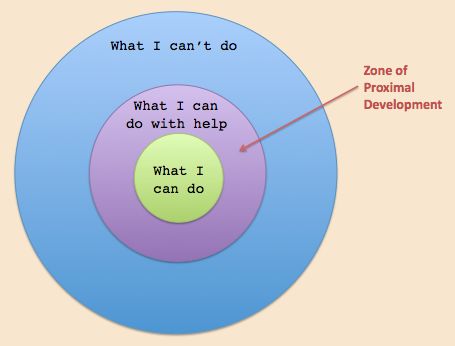

脚手架理论的基础,是维果斯基的最近发展区理论(Zone of proximal development)。别怕,这个词看着很吓人,其实道理很简单,指的是孩子单靠自己做不到,但在成年人和同伴的帮助、合作下可以做到某些事情的范围。

认知心理学家Bruner借用建筑术语,提出了“脚手架“的概念。意思是,通过策略性的辅助,让孩子可以达到比他们现有能力更高的水平。

在我看来,在学习搭“脚手架”的各种方式之前,更重要的是观察,了解“这个孩子”现在的能力水平在哪里。也就是说,脚手架从什么高度开始搭,才是孩子正好可以踩上去的。

怎么引导、帮助孩子玩?科学家们做了大量研究,《游戏的力量》一文中,总结了主要的三点:

最重要的原则是顺着孩子的兴趣(follow the child’s lead),简单的说就是让孩子做主。家长可以试着观察孩子的喜好,然后响应孩子的求助。家长可以引导孩子进行和主题更相关的对话,或是通过提问的方式启发孩子,而不是直接给答案。比如,家长可以提问孩子,这是什么、为什么、如果是那样又会如何?

帮助孩子把游戏和现实生活联系起来。孩子在现实中有过相关的体验,才能更好的扮演社会戏剧游戏中的角色。比如,生活中从来都被挡在厨房外,从没见过做饭的孩子,即使有个豪华小厨房玩具,也无从下手啊。现实生活中的感受、体验越丰富,孩子就有越多的信息和感受可以应用于游戏中。

同样,给孩子提供一些可以和现实联系起来的材料进行游戏,比如过家家的材料,或者开放性的、可以有更大想象空间的材料,比如积木或橡皮泥。

现实中,家长提供的玩具通常不会少,缺乏的反而是让孩子参与到生活中、见识真实生活中点点滴滴的意愿。生活中的真实素材,比更高级、更复杂的玩具对孩子更有益。

家长应该给孩子充分的时间去探索和游戏。研究发现,儿童通常需要最少半小时去计划、准备然后开始游戏。也有研究发现,学龄前儿童在30分钟的游戏中,比在15分钟的游戏中展现了更成熟复杂的社会和认知水平,比如,有更多的群体互动、社会戏剧扮演和结构游戏。

玩得越多越好吗?

走马观花玩10个,不如专注玩1个

关于孩子需要更长的时间准备玩、好好玩这一点,我的感触很深。

我们带在在常去的那家儿童博物馆,有一个让孩子感受向心力的玩具,就是下图这个:

就这么一个简单的玩具,在在玩了四十多分钟。他从上面扔球,钻下去趴在洞口等着球掉下来,捡到球,爬出来,挪腾身体,不撞头站起来,再扔。就这样能重复无数次。他从乌央乌央围着玩儿的孩子堆里找缝隙玩儿,一直玩到别人都走光了,玩儿到有工作人员过来蹲在他旁边给他示范,他就一直看着,然后再试。在这个过程里,他也会接受别的小朋友递给他的球,也会递球给别人。

克制想让孩子多玩几样的想法

我很好奇,到底是什么吸引住他这么久?在一个全是新鲜、好玩游戏的环境里,为什么一个2岁的孩子能专注40多分钟?毕竟在家时,在在可是极少玩一样东西玩这么久的。

也正是看到了他的专注和快乐,我几次克制住了自己拉着他往博物馆里面走的念头。作为一个成人,其实我的惯性思维是,“哎呀,第一个游戏就玩这么久,里面那么多好东西要没时间玩了呀。”

这种想让孩子多玩几样的心理,可能很多家长都有。比如,我在儿童博物馆里见到这样一幕:一个小男孩玩的正开心,妈妈问他要不要坐小火车,孩子没吭声。妈妈继续说,我们去坐小火车吧,你要不要坐小火车,孩子说不要。妈妈继续说走吧我们去坐小火车,然后直接把孩子抱走。

所以,下次再遇到这种情况,我们可以试着克制一下,因为想要更多是大人的想法,孩子要的很简单,就是玩得开心,哪怕40分钟只玩了一个简单的游戏。

顺应孩子的兴趣,但不干涉

还有一种情况,是大人顺着孩子的兴趣,但干涉过多。比如,在在爱玩的这个捡球、扔球游戏,另一个小朋友玩时,他爸爸把所有的球都捡好喂给孩子,孩子只需要扔球就好了。不止如此,这个尽职的爸爸还抓着儿子的手腕,直接操纵孩子扔球的动作,告诉他什么是唯一正确的扔球方式。

这样虽然看上去“效率”很高,因为扔球似乎是这个游戏更有趣的部分,但孩子很快就因为无聊不想玩了,走开了。

这种情况发生时,我们可能要想一想,是孩子不够专注么,还是他探索的空间被剥夺了?在大人看来很枯燥的捡球部分,其实很有意思——扔球、捡球这两个动作一气呵成时,孩子会看到那张“球桌”的上下两个空间其实是一个整体。甚至于,从桌子下面爬出来本身也是很有意思的。

一旦大人过分干涉,这个经典游戏就变成了用被控制的姿势无聊地扔球。听着都很无聊,不是吗?这样一来,孩子没法耐心地看别的孩子玩,更没法和其他孩子交流心得。

说了这么多理论,举了好几个例子,其实可以归结为几个父母要问自己的问题:

陪孩子玩,谁是主角?

玩什么、玩多久、怎么玩,该谁拿主意?

我们想要培养孩子的专注力,想想哪些情况下我们其实打扰了他们的专注?

出去玩,多玩项目重要吗?走马观花玩10个项目和专注的玩1个项目,哪个更能值回票价?

本文推荐收藏

需要的时候参考

陪玩的时候忘掉

点击图片查看以往文章

– 版权声明 –

文章版权归成长合作社所有 欢迎转发朋友圈

转载请联系我们

– 投稿信箱 –

孩子最需要的

是和他们一起成长的父母