作家止庵有个比喻:「读一本书,好比往怀里揣一个铜子,一个一个地攒,看起来无足轻重。等到需要的那一天,你就是那个腰缠万贯的人。」

我铜子揣得晚,系统开始揣,已经上初中了。每次逛书店,遇到想买却买不起的书,为防止被买走,我都会拿起她,藏到店里最僻静的书架,抱起一摞《规模化养猪的误区及改进技术》,把她压到最下边,压到人类不再养猪,等我攒够钱,再来娶她。

小时候挨过苦日子,我现在买起书来,报仇感很重,每个月都会买一千多块的书。我对纸质出版物有原生之爱,买书的感受就和买花一样,一摞书堆在那儿,心里就高兴。

现在的书越来越贵了,对我来说其实是好事,贵意味着整体制作质量会提升,确实也是,现在很多大陆出的书,从用纸到装帧,再到设计,不输台版。

很多书看的人少,所以只印一版,当时不买,过后再想收,就得上刀山下火海。纸越来越贵,看书的人越来越少,以后纸书势必会慢慢发展成手工艺品,像电影胶片和黑胶唱片一样,退出历史舞台。所以,趁还能买到的时候,就要多买一些。

就像老六说的:「许多时候买书,不是为了一定要读,而是为了想读的时候它就在那儿。」

看书的人,首先要解决一个问题,书从何来。办法很多,或租、或借、或买、或蹭。每个人都有自己的方法。

阿城小时候家里无书可看,他只能去琉璃厂的旧书店蹭书,他在那儿学了不少东西。古今中外的书都有,虽然便宜,但还是一本也买不起,就站着看。店里的伙计人都不错,从不管他,有的书搁得高了,还会帮他够下来。他的启蒙,是在旧书店完成的。

阿城在云南插队时有过一些快活时光。每天晚上,大伙儿都会聚到阿城屋里,听他边抽烟边讲故事,讲《基督山伯爵》,讲《悲惨世界》,讲《高老头》。煤油灯下,遍地人头。讲到关键处,阿城就会停下来休息,顺便吊他们,这时就会有人迅速递上一支春城烟,同时再来一个人赶紧往茶缸子里倒水。一切就绪,阿城继续。

阿城讲的几本书,其实就是他想给大家推荐的。也总有人发私信让我推荐几本书,每个人的阅读趣味都不同,我且就着我的口味,顺手推几本。

不是标题党,我没骗你,看的书多了,钱自然就来了,书中自有黄金屋,亲测有效。话说回来,嘛钱不钱的,乐呵乐呵得了。世道这么乱,开卷就牛逼。

《棋王》

止庵看完《棋王》后说,阿城是第一个让他感到中文之美的作家。

作家黄章晋对阿城也是五体投地:「阿城的文字在我读过的中国作家中文字最为俭省、凝练,我认为克制是一种了不起的境界,因此,王朔、冯唐与阿城中间隔着一条宽阔的长安街,而且还没有斑马线。」

我第一次清晰地感受到「语感」这种东西的存在,就是在看完《棋王》后。《棋王》的文字干净、凛冽,看上几页,像冲了个澡。文字之外,还有阿城独特的丰饶。

阿城写《棋王》那两天,诗人芒克正好在他家借宿。天冷,阿城的小东屋紧挨马路,他们经常天没亮就被无数只羊蹄子敲马路的声音吵醒。芒克不解,为何非要半夜赶羊。

阿城告诉他:「这是从塞外赶来的羊,专供北京人吃的,正直奔屠宰场。也只有这段时间才放这些羊进城,不影响交通。你瞧瞧人有多坏,要吃人家吧,还让人家大老远的自个儿把肉给背来。」这种隐秘的丰饶,《棋王》里埋着不少。

1984年7月,阿城的小说《棋王》发表在了《上海文学》七月刊,引爆全国。阿城的小屋每天应接不暇,接待全国各地文学刊物前来求稿的编辑,有时一天能来好几拨,一拨能来好几次,几天光景竟喝掉五斤茶叶。

《棋王》最早的结局其实不是现在这样,现在的结局是《上海文学》嫌调子太灰,编辑让改的。原先的结局阿城在动笔前给几个朋友讲过(大意):

多年以后,我到云南出差,听说王一生已经调到了体委,成了专业棋手,我刚进云南棋院,就看见王一生一嘴的油,从棋院出来。我和王一生说,你最近过得怎么样啊?还下不下棋?王一生说,下什么棋啊,这儿天天吃肉,走,我带你吃饭去,吃肉。

《美国种族简史》

很多人最早知道这本书,都是听老罗说的。他在不同场合推荐过好几次,当年他在中国书店的旧书堆里发现了这本《美国种族简史》,花十块钱买下。后来他说,这可能是他这辈子花得最值的十块钱了。

美国是一个移民国家,也是一个多种族社会,有4500万人从全球各地越洋跨海汇聚美洲大陆,有爱尔兰人、犹太人、意大利人、华人、日本人、非洲人、墨西哥人……美国本土还有历史悠久的美洲原住民印第安人,各族裔长期共存,形成了独特的美国文化。

你可能一点也不关心这些遥远的美国各族裔,但只要你常看好莱坞电影和美剧,你就必须了解一下,然后你才有可能彻底弄明白《绝命毒师》《无耻之徒》《越狱》里那些各族裔角色的状态、处境和人物关系。想更好地看美剧,也需要打好理论基础。

老罗说他衷心希望每一个中国人都能看看这本书,很多人对自己其实是一个种族主义者的事实浑然不觉。这本书可以让大家厘清很多观念上的困惑。

《夜航船》

我最喜欢的古代作家,是张岱。张岱是个富三代,钱够花,觉够睡,好鲜衣骏马,好古董花鸟,也喜欢读书写作,但只为兴趣而写,对功名无感。张岱的文字很好,短句如刀,不拖泥,不带水。

张岱一生写了很多书,最绝的一本,就是《夜航船》。很多人都听过一个关于装逼失败的故事,其实就出自《夜航船》的序:

昔日有一僧人,与一士子同宿夜航船。士子高谈阔论,僧畏慑,拳足而寝。僧人听其语有破绽,乃曰:「请问相公,澹台灭明是一个人、两个人?」士子曰:「是两个人。」僧曰:「这等尧舜是一个人、两个人?」士子曰:「自然是一个人!」僧乃笑曰:「这等说来,且待小僧伸伸脚。」

整篇序言就说了一个意思,这天下的学问,只有夜航船中最难对付,看完这本书,你大概会降低装逼失败的几率,路遇僧人,不敢给你随便伸脚。没想到吧,这本书的初衷不是「反装逼」,而是「防反装逼」。张岱,就是这么顶。

《夜航船》太绝了,它不是小说,不是散文,它是一本辞典式的百科全书。全书共有天文部、地理部、礼乐部、日用部、宝玩部、植物部、方术部等二十卷。

我随手摘一则,你感受一下有多绝。

「四灵部」的飞禽篇记了一种长鸣鸡:「宋处宗尝买一长鸣鸡,著窗间。后鸡作人语,与处宗谈论,终日不辍。处宗因此学业大进。」

一只明代的小爱同学。

《繁花》

翻开《繁花》,当头就是一闷棍:「上帝不响,像一切全由我定。」

很多人现在已经不爱看小说了,每天的新闻已经够看了,新闻和美剧里有足够震惊、曲折的故事。小说我现在看得很少,除非是遇到语言特别好的,比如《繁花》。

金宇澄自己说,他写《繁花》,用了一种苏州说书先生的方式,绕开了1949以后的普通话语境,规避了译文气息的跟从,主张的是复古的话本传统。

翻开书,读下去,刚走两步,就进了弄堂。是一种前所未有的汉语体验,很多沪语词汇你可能不知道是什么意思,但正是这种朦胧不透的感觉,读起来才轻快迷醉,水银泻地。

《繁花》当然不只有语言。李敬泽评价,在现代小说中,得到《红楼梦》真正精髓的小说其实不是很多,可以说金宇澄是做到了。

这本书2013年出版至今,已经重印了47次。王家卫也看中了《繁花》,把它当成了自己的电视剧处女作,他觉得《繁花》是上海的《清明上河图》。

我其实后来看《红楼梦》,最享受的,就是看语言,随手打开一页,念出来,每一句都好,都想背下来,就是舒服。我看《繁花》,也有此冲动。

《失落的卫星 深入中亚大陆的旅程》

1991年12月25日,戈尔巴乔夫辞职,第二天,苏联解体,十五个组成国相继独立,中亚五国如同失落的卫星,迷失方向。

中亚大家都不太熟,只记得那有五个斯坦,陌生而神秘。作家刘子超觉得中亚在全球化的边缘和大国的夹缝中校正着自己的轨道,他迷恋这种挣扎。带着渴望,他朝着中亚去了。

再牛逼的虚构也干不过非虚构,编出来的东西,始终是力量感不足,最好看的还是非虚构。非虚构里最精彩的,就是游记。

《失落的卫星》和寻常的游记不太一样,除了聊见闻,他还带私货,作者写书过程中,查了大量的资料,游记的浅层体验你没看过瘾的话,紧接着他就端上了大盘历史与背景。

中亚五斯坦,各有各的怪。哈萨克斯坦是最难进的,单是办签证、找黄牛,入哈国境就得狠敲你一笔。作者牛逼,甚至还去了哈萨克的北方小镇塞米伊,那是陀思妥耶夫斯基的流放地,也是苏联时期的秘密核试验场。

途中,火车在一个叫乌什托别的小站停靠。看到站名,作者想起了一部自己看过的纪录片,《中亚高丽人:不可靠的人》。他赶紧下车,去看人。

他看到了,那些在站台上卖熏鱼、啤酒的姑娘,有着再熟悉不过的面孔,她们是朝鲜人。

1937年,斯大林将二十万朝俄边境的朝鲜人流放到了中亚。其中有三四千人留在了乌什托别,这里形成了一座远在中亚的朝鲜小镇。

因为作者自身的积累,让复杂、深厚的中亚,更迷人、更好看了。这是我喜欢的游记写法,但光知道写法,没用,功夫在诗外,刘子超顶住了。

写游记和演戏一样,有「戏包人」,也有「人包戏」,刘子超包住了他所写之地。他以后出新书,我还会买。

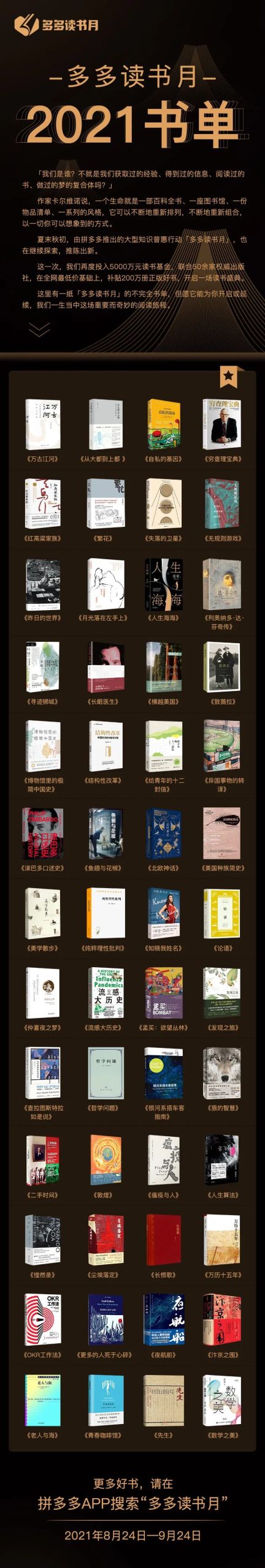

我说的这五本书,都可以在拼多多买到。拼多多最近正好在搞「多多读书月」,拿出五千万读书基金补贴正版图书,你花最少的钱,就能抢购到低价正版好书,百亿补贴的神威还记得吧。

这是拼多多启动的第二轮「多多读书月」,还结合「众声创作者计划」推出了补贴作家优质作品专区,联合社科文献出版社、浙江文艺出版社、作家出版社等推出权威出版社专区。

拼多多做的这个「多多读书月」,其实就是给爱书人把年过了,拿真金白银长期补贴正版好书,助力知识普惠。

现在去拼多多搜「多多读书月」,就能用惊喜低价让你轻松买下那些你以前觉得贵、舍不得买的正版好书。