在新冠和战争接连到来的几年,我和每个人一样,反思了在生活正常时,没有珍惜的许多事情,比如走进家附近的独立影院,坐在大屏幕前看一场真正的电影;和在南京独居的奶奶打电话,不用担心下一次电话还有没有人接;和老公之外的成年人面对面坐在咖啡店里聊天;还比如,和孩子一起笑。不管家门外的世界有多黑云密布,在在总会给自己找乐子,也总会笑。他们的笑,是父母愁云惨淡的生活里少有的暖光。

在在有一个好哥们儿M,老师们都说这俩小孩永远黏在一起。前阵子疫情好转,家长们开始报复性约playdate,我终于得以一睹两个五岁小男孩是怎么个好法的。怎么说呢,好莱坞有一部经典喜剧叫dum and dummer, 中文名是《阿呆与阿瓜》,他俩就是这部电影的幼儿版。

其他孩子在游乐场上攀爬,挖沙的时候,这俩小子把肚皮担在秋千上,口腔发出各种动物鸣叫,五官扭曲,一边比赛看谁更滑稽,一边互相特给面儿的狂笑。M的爸爸是我们当地电视台新闻主播,我俩看着自己孩子的傻样面面相觑,但也许心里也都暗自庆幸这俩小孩遇见了彼此。

作为一个从不缺好奇心的成年人,看着俩小子在早春的阳光下傻笑的同时,我脑中突然出现了一串问题:对于孩子而言,什么是“好笑”的?孩子的幽默感是怎么发展的?我们常说孩子的快乐是那么简单,孩子的快乐真的简单么?

我回答不上这一连串问题,也因此意识到我们对孩子“情绪问题” 的关注,远远大过了对快乐的关注。所有父母都希望孩子快乐,但当要和他们谈起孩子,会发现大家嘴里说出来的大多是孩子的问题。每个家长对孩子的问题,尤其是情绪问题,都能说出大套理论,研究,理念。但若要真的问问孩子为什么开心,他觉得什么好笑,我猜大多数人说出来都和消费购物,或减少学业压力有关。

关于养育的讨论,似乎走进了一个误区,那就是过度的盯住问题,找问题,研究问题,同时忽略或肤浅的理解孩子的快乐。

于是我开始寻找那一串问题的答案,才发现研究领域中对“积极情绪“的研究,也远少于对 ”负面情绪 ”的研究。书店的心理类书架上,一大半的书都关于创伤,抑郁,焦虑等等问题。这不难理解,但也不禁让我疑虑当人们对所谓“坏情绪” 的理解无限深入,细分,疾病化,而分配越来越少的资源和注意力去了解其实是大多数人向往的,光谱的另一端,这会不会将人们困住,无益于形成一个更健康、流动、平衡的状态,甚至造成新的问题。

而寻找那一串问题答案的过程中,我好像重新认识了一次在在,解码了他很多行为背后的意义,和他形成了更松弛又稳定的关系。不仅如此,我自己也更放松,更能欣赏在在爹身上的幽默细菌。在内忧外患的环境中,我却惊讶的发现家里笑声越来越多了。

01

孩子的幽默如何发展

桑达克曾说自己的人生已经都沉淀在三部作品中了。它们分别是Where the Wild Things Are, Night Kitchen, 和Outside over There 。“在一个人的生命长度中,你会感觉到他的思想在哪里,他的心在哪里,他的幽默在哪里,他的恐惧在哪里。” 一个人为什么而笑,如同他为什么而哭泣,而沉思一样重要。

当我们说起孩子的快乐,总会条件反射的用“简单的”去形容。而若说孩子的幽默,甚至很多人会疑问 “小孩子还有幽默感?” 布里斯托大学教育学院 Elena Hoicka博士说的:“幽默在童年经历了一个复杂的发展过程。”

研究者发现,约有一半的婴儿从2个月时就可以体会幽默,一些儿童在11个月时会制造幽默,而一旦他们得到了幽默感的钥匙,就会经常练习。

具体来说,一岁以下的儿童能领会身体、视觉和听觉意义上的幽默。这包括躲猫猫游戏、大人做鬼脸,发出奇怪的声音、做出有趣的姿势,和故意错用物品,例如把杯子放在头上。这些事儿都带有一些让人惊讶或惊喜的元素,也都会让孩子觉得新鲜和好笑。

要注意的是,每个婴儿对新的刺激都有不同的反应。扫地机器人在一些婴儿眼中有趣极了,却让另一些宝宝惊恐万状。孩子对着躲猫猫的父母可能开心的咯咯笑,但若换成陌生人,则可能让他们觉得紧张。观察并尊重他们的性情很重要。把孩子逗开心,和通过逗孩子让大人开心可不是一回事儿。婴儿需要在和照料者的关系中感到安全,才会放松和开心。

随着思维、情感能力和身体协调性的提高,小北鼻的幽默感也会迅速发展,甚至成为幽默的制造者。比如我翻到手机里在在7个月大的时候,和爸爸做的一个游戏。爸爸对他点头,说“我是你爸爸”。在在看看爸爸,然后一边笑一边摇头。爸爸乐了,接着一遍一遍的重复动作和话语。在在继续摇头和笑。最后突然深深的点了头。爸爸心满意足的笑成花,夸他做的对。很难说在这一系列温暖的互动里,是谁逗笑了谁。但我看见的是,在在和爸爸都在试探对方的想法,相互给予反应,并乐在其中。

正是在这样的互动中,婴儿一次次获得信心去尝试有趣的动作和行为,而照料者的笑声让孩子觉得快乐和能力感,继而重复行动或变化花样,也在这个过程中增加了对照料者的信任。

一两岁儿童的幽默延续了早期的幽默形式。大运动能力发展,让孩子继续因为捉迷藏、追逐,和有趣的身体动作发笑。而心智能力,也就是理解他人想法的能力的萌芽,也让一两岁孩子通过试探他人反应来寻找幽默的规律。这就开始涉及让家长头疼,但也正因此让孩子乐此不疲的行为了,比如光着身子跑来跑去、模仿搞笑的行为,学动物的动作和声音。一本正经的成年人越害臊,小孩就越开心。

在躲猫猫的游戏中,看着家人的脸消失在她的手后面,孩子会很兴奋,他知道亲人就在后面,并预测她会重新出现在那里。这是一种紧张的情况。当家人的脸重新出现在视野中时,孩子松了一口气,兴奋地笑了。原来可怕的事情现在变得有趣了,因为孩子可以预测未来了。然而,如果家人把她的脸藏得太久,孩子的紧张就会变成恐惧,甚至哭出来。

当然,这个时期儿童的幽默还反映了语言的发展,包括故意说错物件名称、错误搭配动物叫声,比如说狗狗发出咩咩声,小鸡叫出呱呱声。这么大的孩子还学会了“幸灾乐祸”。看到别人,尤其是大人的失误或狼狈,让他们觉得好玩。

这时的幼儿喜欢相互模仿。要是一个幼儿趴在地上打滚,其他孩子可能会也躺到,滚动并一起哈哈大笑。这倒不是出于江湖义气,而是这种打破日常行为规范的动作让孩子觉得有趣。

幼儿的认知和语言发展水平决定了他觉得什么好笑。差不多两三岁的时候,孩子们开始领会了犯傻既是幽默的奥义。因为他们正在学习这个世界是有秩序的,所以犯傻其实是一种不合适的明显错误的行为。

比如她们可能会把脚伸进袖子,把内裤顶在头上当帽子,然后发出狂笑。这些行为之所以搞笑,恰恰是因为这么大的孩子知道袖子和内裤应该怎么穿,打破规则和错位才好笑。把袜子放在脚上并不好笑。把袜子放在耳朵上则太好笑了,因为他们意识到它不属于那里。他们的笑声,恰恰表明了自己对这一知识的掌握。从这个角度出发,《大卫不可以》更多的是孩子的笑话书,而非教科书。

到了三四岁,幽默的社会性开始凸显。她们喜欢与友善的成年人分享快乐的事情,对不可思议的事情发笑,也喜欢和朋友一起搞些好玩的事情, 比如用滑稽的声音交谈,一边追着跑,一边把毛绒玩具都扔到空中,然后大笑到停不下来。前阵子我们去朋友家聚会,第一次大人可以只管吃饭聊天,在在和比他小一岁的CC全程自己玩耍,在那一两个小时里, 这俩孩子只干了一件事儿,那就是在几个房间之间抓着毛绒玩具狂笑着追逐。对于他俩,打闹追逐可能约等于我们的喝茶聊天。

当然, 随着语言能力的增强,文字游戏也成了一个快乐源泉。荒唐的故事,有趣的押韵,双关语,谐音梗的雏形都出现了。比如在在就说过类似 “ 一个叫dididodo的小狗在天上飞,在匹萨饼云朵上跳来跳去” 这种无边际的笑话。而中外更是都有大量词语押韵,情节荒唐的童谣。这可能也是Raffi的儿童歌曲,例如Apple and Banana, 或者Down by the Bay 会经久不衰的原因了。当然,如果这样的童谣再加上点爆笑元素,比如屎尿屁,那简直就乐翻了。

这种口腔,听觉,和幻想共同建造出的俏皮又自由的快乐,叫孩子无法拒绝。可能这也是为什么当我给孩子读苏斯博士,Eric Carle的The Nonsense Show或Jon Klassen的Rock From the Sky时,一起乐不可支的原因吧。在那一刻,我们共同拥有四五岁的快乐。

有些孩子,不但认可傻即是搞笑,还会觉得搞笑很厉害,注意这就是一种社会性的认知了。在在有一阵子总是傲娇的说自己是班上最搞笑(funny)的孩子, 当我问他什么是搞笑(funny)的时候,他说搞笑就是傻(silly)。我顿时明白了他和M傻笑的源头,也想到江湖上把小男孩比做哈士奇的传说。

5,6岁孩子的语言和社交情感都在快速发展,他们在对话中会更频繁和熟练的享受和创造幽默。在这个阶段,儿童的词汇量已经发展到可以通过替换句子中的单词来制造笑话,并制定规则的水平。在这样的游戏里,他们学习谈话规则,探索语言模式,喜欢无厘头的文字,有规则的句式,而讲出一个笑话大家就会笑成一团。

很多幼儿园的孩子热衷于玩knock knock 的游戏。这是一种需要多人共同参与,用一种可预测的模式在一来一回的提问回答中,带入各种双关语,谐音梗的语言游戏。这样的对话不讲逻辑,往往最荒谬的就是最搞笑的,比如

Knock knock!

Ice cream , ice cream who?

I scream if you don’t let me in .

著名的儿童诗人Jack Prelutsky 说小孩对童谣的亲近像呼吸,就连牙牙学语的婴儿也会因为韵律和音调而快乐。但到了学龄阶段,孩子对诗歌的兴趣,逐渐消失,诗歌成了无聊,难懂,或者枯燥的文体。他去到很多北美的学校、图书馆给孩子念诗,并发现无论在哪里,儿童对有一类诗歌的反应始终强烈。那是“唤起笑声和喜悦的诗,因其出乎意料的比较而引起惊喜涟漪的诗,用生动的词语描绘画面的诗,在声音、意义和语言中重新唤起快乐的诗。”

现实中,随着年龄发展,男孩和女孩的笑话逐渐出现差异,尽管如此,他们都在利用幽默实现相同的目标, 例如被接受,被关注,或试探敏感话题。对青少年来说,幽默可以用来间接处理他们最关心的问题的,例如性行为。一个11岁的男孩对一个关于堕胎的笑话发笑,并不一定是对这两个问题做出道德判断。对他来说,这些问题的情绪压力太大,无法直接处理。相反,他利用这个笑话作为一个机会来确定文化规范和可接受的行为。这类笑话为他提供了一个尝试立场的机会,如果有必要,他可以迅速撤退,说:“我只是在开玩笑。”

正因为此,对于在摸索边界的男孩子,身边有成年人可以给予健康又正向引导,就格外重要。而如果情况相反,若干年后的社交场合可能就会多出一群说着自以为好笑,其实让人厌恶的油腻男。

大多数发展心理学家都赞赏幽默、轻松和笑声在养育,教育和社会发展中的关键作用。欣赏幽默的能力在各个层面上丰富了孩子的生活。而通过创造幽默,儿童维持友谊,获得自信,尝试偏离规则,也度过混乱的青春期。

02

幽默的内涵

看到这里,我们应该都会不再小瞧或忽视孩子的幽默。至少我不会再把在在和M在一起的笑看做傻笑,那只是我傻傻不懂他的笑而已。其实幽默本身,也从来都是一种复杂和深入的人生体验。它对我们有全方位的调动和影响。

幽默关乎身体

在还没有手机短视频的三十多年前,我很爱看一档大约叫做“最好笑家庭录像”的电视节目。那可能是很多80后中国孩子对于搞笑短视频的启蒙。节目中的一大半录像都是人或动物的各种意外。观众们看着他们滑倒,飞出去,撞在墙上,又弹回来… 边惊叫边大笑。

而小孩将这种身体的滑稽艺术推向了新的高潮。有时,他们的滑稽是为了掩盖身体上的错误,比如被绊倒或撞到什么东西;但更多的时候,滑稽纯粹是为了通过做一些愚蠢的事情来逗人笑。肢体幽默的使用表明,儿童正在获得所需的运动控制和协调能力,以表现出故意的不协调,但其实安全地做出滑稽的动作,实际上需要肌肉控制来完成。

有些孩子对这种幽默风格的接受程度有点过高,成为班上的小丑。作为成年人,我们需要支持儿童的幽默,同时提供适当的界限和准则。

幽默关乎认知

幽默不仅提供了学习经验,也是刺激大脑发展的一个重要元素。当一个人发笑的时候,流向大脑的血液会增加。笑过之后我们会感到精力充沛,精神抖擞,能够集中精力完成手头的工作。幽默可以增加大脑对学习的接受能力。所以,讲笑话,猜谜语,做个傻子,跳个舞—你将为学习创造一个完美的氛围。也所以,课间休息的混乱笑闹,是多么的不可缺少。

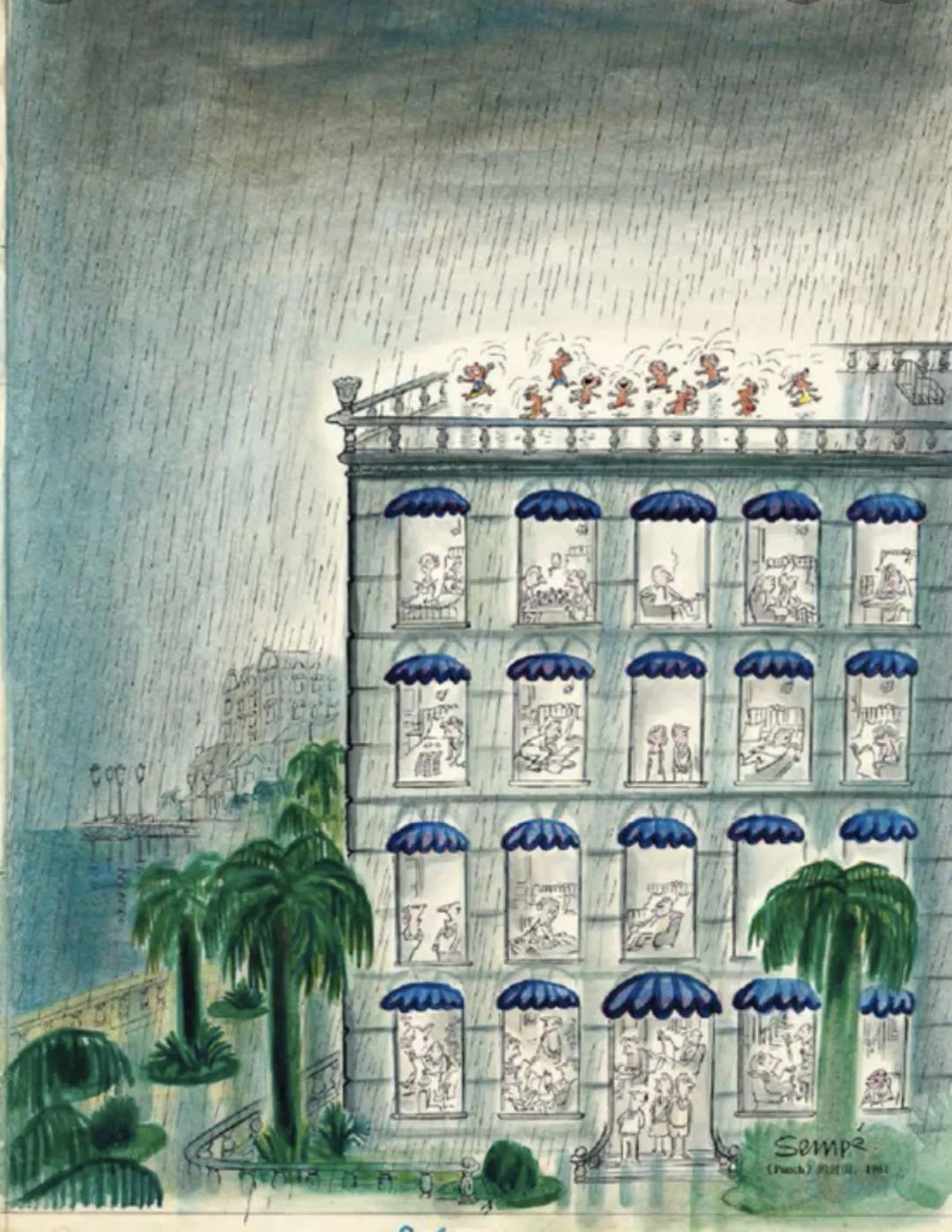

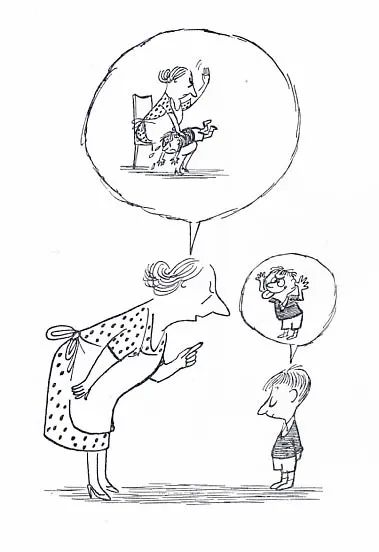

图来自桑贝

心理学家维果斯基认为,幽默的社会互动促进孩子的认知发展。一项新的研究发现,在智商测试中得分较高的孩子更有趣,思维更敏捷。拥有广泛的知识基础促进孩子的智力,也让孩子更幽默。当孩子们学会如何在特定情况下利用幽默来发挥自己的优势时,智力也是一个因素。就更别说,无拘无束的想象力、从不同角度看问题等等认知能力都和幽默的发展有关。

幽默关乎语言和社交

在身体的滑稽之外,大部分的幽默是语言和社交的游戏,比如脱口秀本质上是一种交流。儿童必须明白他们正在与另一个人分享信息和经历。这个过程在新生儿能够进行眼神接触和微笑时就开始了。

正如丹麦幽默作家、音乐家维克多.博尔赫说的:“笑是两个人之间最短的距离”。当人们笑在一起,界限就被打破,“我们” 的联结感自然产生。5-6岁的孩子用幽默来交朋友,分享 “秘密笑话”,并在群体中被 “看见”。在这个阶段,孩子于好朋友分享他们喜欢的傻话是很好的语言和社交活动。哪怕这些评论关于屎尿屁。只要不大惊小怪的过度反应,孩子们往往很快就能通过这个阶段。

当然,如果成人观察到孩子的笑话伤害到了其他人,就应该介入并和孩子讨论他们为什么必须停止。到了幼儿园阶段,孩子们开始理解并讨论他人的感受,也就有能力参与这种类型的集体讨论。

青少年也经常用幽默来获取同龄人的关注、接受和包容。通过只有他们才懂的笑话,找到自己的身份认同,而当成人经过时,他们哄笑着离开,也仿佛是一种通过笑话来加固彼此链接,并与“外人”区分的仪式。

多年来一直研究笑声的马里兰州大学神经生物学家Robert Provine教授反复强调:笑声是一种社会行为,我们对其了解还少。如果你问人们什么会让他们笑,他们会提到笑话和幽默。然而,当看看人们真正笑的时候在干什么,便会发现我们和朋友聊天的时候最容易笑。我们和其他人在一起时笑的可能性是独处时的30倍。有意思的是,人们其实并没持续说笑话。光是在闲聊和交流,已经让我们觉得放松和快乐。这可能也是社交隔离和分裂的世界让人们低落和抑郁的原因。

幽默关乎身心健康

普通、正常的笑总是能激发起温暖、舒适的感觉。并且,笑还能增强我们的心血管功能,增强人体的免疫系统和内分泌系统。缓解压力,降低压力激素,镇静身体,释放压力,触发额叶脑电路,使人类能够基于社会和情感语境,解读语言的意义,这有助于我们理解并欣赏像讽刺之类的幽默。当前额受损或前额功能不良时(比如自闭症患者),人类欣赏幽默的能力便丧失了。

笑的时候,我们的血压升高,脉搏加速,身体吸入更多氧气,刺激心肺系统和肌肉组织代谢;还会刺激大脑分泌内啡肽和血清素,使人缓解疼痛,产生平静和快乐的感觉。社会性笑声诱发的内啡肽释放可能是支持社会关系形成、强化和维持的重要途径。内啡肽释放的愉悦和镇定作用可能是安全的信号,并促进了团结的感觉。甚至有学者发现,自然的大笑疗效当然好,但即使是假笑也能减少压力反应。笑声疗法可能也正是利用的这种机制。

幽默也可以是一种防御机制,让孩子们把注意力从负面的东西上转移到笑话本身。正如越是坏消息越多,段子的创作和传播越热烈一般。这是一种明知无法改变现实,但至少在当下一秒让笑声覆盖悲伤,以获得依然有能力对现实嘲讽和占据上风的力量和洒脱感。“老子还笑得出来” 本就是一种精神胜利法。

03

不被待见的“幽默”

今天的大多数人类都生活在一个欣赏轻松和笑声,将幽默感视为一种能力的世界中。这实际上是一个比较新的文化发展。从希腊学者到20世纪,幽默被哲学家们看作是一种堕落的智力活动形式。基督教传统对笑声不屑一顾,许多严格的新教更是禁欲克己。

按理说,哲学家关注生活中那些重要的东西,然而让人惊讶的是,哲学家对幽默的评价偏向消极。从古希腊到20世纪,绝大多数关于笑和幽默的哲学评论都集中在轻蔑或者失控的笑声,而不是在喜剧或机智的幽默上。柏拉图是对笑声最具影响力的批评家,他将笑声视为一种凌驾于理性自我控制之上的情绪。由于对笑声和幽默的这些反对意见,柏拉图说,在理想状态下,喜剧应该被严格控制。

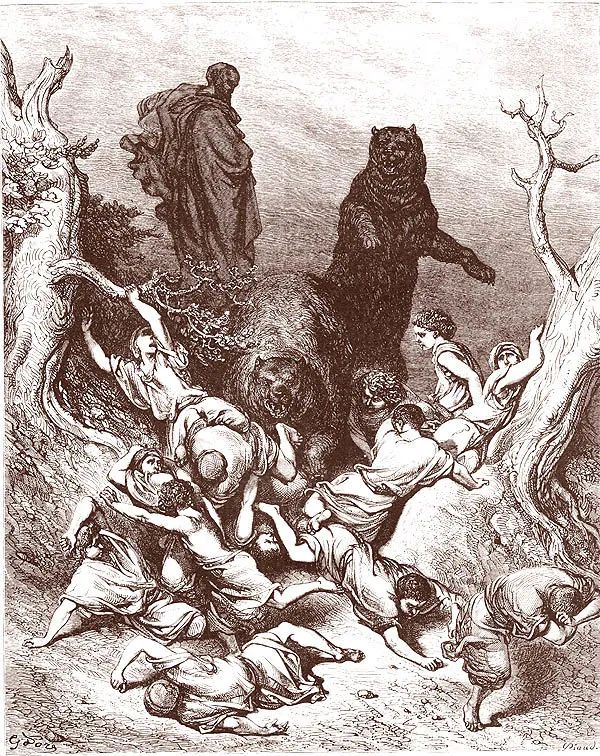

毫不意外,最强调自我控制的基督教机构修道院,对笑声的谴责是严厉的。圣经中上帝的代言人是先知,对他们来说,笑声表达了敌意。在《圣经》中,嘲弄是非常令人反感的。当一群孩子嘲笑先知以利沙的秃头,森林里走出两只母熊,撕裂了他们。

早期的基督教领袖,对过度甚至一般的笑提出了警告。有时他们批评的是人失去自我控制的笑声。例如,罗勒大帝在他的《长规》中写道:”喧闹的笑声和无法控制的身体摇晃,并不表示有一个良好的灵魂,或个人尊严,或自我管理”。其他时候,他们把笑声与闲散、不负责任、淫乱或愤怒联系起来。

弗吉尼亚.沃尔夫也在《笑的价值》里写道:“单纯的笑,如我们在小孩子或痴女人嘴上听到的那种笑声,名声是糟糕的。人们把那看成是傻气和轻佻的声音,既非出自见识,也非发自情感。它不携带信息,不提供知识;它是一种无词的发声,犹如狗吠或羊咩,因而,对于人这样一个发明了语言的物种来说,如此表达自己,是有失身份的。”

因此西方古代的绘画或音乐让我们看见或听见神性的庄严肃穆,虔诚圣洁远远多于轻松诙谐。也因此,幽默的基因中自带反抗的力量,人性的张力。巴赫金就曾说过:中世纪人们的幽默追求是对黑暗而残酷的专制统治的抗议和颠覆。二战集中营里人们偶尔的打趣,或者奇迹般的《美丽人生》,也彰显了个体最后残留的对命运的主动控制。

到了现代,也有研究者们将眼光投注于“幽默”。对于幽默的研究有不同的理论,其中一种认为幽默的内核必含不和谐。这种错位,是指和人们日常看待生活的角度不同带来的一种全新的,让人吃惊的阐述方式。而这种与常规范式的错位,也是一种对已存在稳定结构的冲击和挑战。比如颜怡颜悦面对被评价不刮腿毛时一脸严肃的回应 “我的腿毛,它扎到你了么” 就在刺穿了一种审美偏见的时候戳中了观众的笑点。

在此基础上,“善意的违背”理论补充认为如果想让人发笑,这种挑战和违逆,得是善意的,而非让人觉得威胁的。也就是要表达出一种“我是和你玩儿呢,没想真伤害你”的无害感。也有理论认为幽默让人站在更高的位置。无论是嘲讽,戏谑或是恶搞,都似乎来自处于优越姿态的有权者处,幽默不过往往是包裹在评判外面的酥脆口感。这些解释让我们更理解成人世界中种种幽默,以及不同群体对幽默,甚至对表演幽默的演员身份的差异反应。妇女历来被认为不配创造和表演幽默。被杨笠激怒的观众若是哪天看了Ali Wong, 恐怕当场就要气绝身亡。

04

苦中更需作乐

“我们头脑中总摆脱不掉一个信念,认为眼泪里含有某种美德,而黑色是最相宜的服色。真的,没有什么比笑更难做到,但也没有什么比笑更难能可贵的了。笑是一把刀,它既修剪,又整枝,它使我们的行为举止、言辞文笔合乎分寸,真挚诚恳。” 沃尔夫早早就发现了人们对笑和幽默的偏见。

正如我开头所说,这种偏见广泛存在。在养育中,我们不知不觉就把大多数时间心力花在应对问题上。绝大多数的育儿文章,无论讨论的是婴儿还是青少年,都着力在如何防范、减少、处理孩子的哭闹,发脾气,压力过大,心理疾病上。从业者和家长用放大镜去找问题,把力气不成比例的花在孩子正常的情绪波动之上。却不会欣赏,过于简化的的看待孩子的欢笑和幽默感。

北卡教堂山分校的心理学教授Barbara Fredrickson 表示:“当第一次在这一领域工作时,我惊讶的发现我们所处理的基本情绪—恐惧、愤怒、厌恶、悲伤、惊讶和快乐—是如此偏重于“负面”情绪。基本上,在最初的六种情绪中,有四种是负面的,惊讶可以说是中性的,或者可能是另一种情绪的前兆,只有一种(幸福)是明确的正面的。” 心理学被Fredrickson教授批评为具有深刻的负面偏见,而这些负面情绪的主导地位似乎与我们日常的情绪体验不符合。

Barbara Fredrickson 教授

在过去的几个月,随着对幽默的更多了解,我也在生活里做了一些行动上的尝试:

通过理解孩子在特定年龄幽默方式背后的发展阶段特性和需求,欣赏他的幽默,加入幽默的创造。让他们和我们在一起的记忆里,多一些轻松和欢笑。笑的多了,脾气和眼泪就更容易被接受和原谅。我发现在在现在每天最精神抖擞的时候,就是睡前刷牙站在镜子前做鬼脸,扮调皮样儿的那几分钟。我曾经总催促他快点刷牙,别瞎闹。后来也加入他一起放开了耍,每天鬼脸大赛。这样原本枯燥烦心的睡前程序,成了我们爆笑娱乐。而这样的好心情,会伴随到我们读书和他的入睡。

在孩子沮丧,低落,甚至生气时,尝试以幽默和自嘲化解,把挫败当成一个可以笑出来的时刻。我们都是人,都会犯错。犯错意味着学习。如果父母和孩子在面对犹豫,尴尬的情况时放松和笑着聊聊,就说明这是一个可以讨论的话题,让开放的沟通更增进信任和亲密的关系,也让孩子在真正遇到问题时多点从容。要提醒的是,在这种情况下,尺度很重要,大人的幽默在这里更多是一种自嘲和豁达,而不是强行逗笑、转移注意力,甚至违背孩子的意愿挠痒痒。

我愿意接受孩子拿我们开玩笑, 自嘲自己犯的蠢错误。这并不会让孩子看不起我们,反而能让他们以平常心面对挫折,了解人都有局限,也更尊重我们。谁不喜欢亲切又搞笑,笑看风云的大人呢?但同时,不要让大孩子嘲笑小孩子。力量相当,或力量较弱向较强一方发起的是幽默。反之,则更可能是霸凌。

当然是桑贝啦

当给孩子买绘本和玩具,报课外班的时候,对有趣的,搞笑的,让人快乐的一类少一些偏见。成年人给孩子花的钱,总想着要有教育意义,要学知识,要解决问题。但幽默和这些都不矛盾。我们需要看脱口秀来维持心理健康,孩子为什么不能就“图个乐子”呢。更何况,今天的“图个乐子”, 明天也许就能帮他用幽默点亮庸常的生活,用自嘲面对不幸和逆境,以讽刺笑话来对抗不公不义。

当然,比起通过消费来哄在在高兴,我更希望在我们共同度过的日子里,多创造和享受一些欢乐的记忆。Alison Gopnik在《园丁和木匠》里说过父母无法决定孩子发展的方向,也没有哪个具体的养育行为能确定孩子以后的样子,但我们可以做到在他回望童年,从记忆的保险箱里,可以取出足够多美好的画面和气息。

从我好奇“对于孩子,什么是好笑的” 问题开始,一点一点观察,阅读,找答案的过程,像是经历了一场注意力的迁徙,这场迁徙把我带去了一片新天地。在那里,我发现,当越能看见在在的快乐,也就越能放松的对待他的不快乐;当越能欣赏他的幽默,也会越平静的宽容他的“不讲理”;当更容易的进出他的世界,我也可以更自由的面对和表达自己的感受。

这不是说我就更积极向上正能量了,而是更自由和轻松的表达自己的感受。看新闻的时候很丧,但看完了就结束。说话音调响了就响了,道歉就好了。睡觉错过了买票的钢琴演奏会,我捶胸顿足的喊着懊恼,在在过来抱着我说他也很伤心。甚至,在我低落他欣喜时,我可以暂时放下自己的沉重,钻进他的小世界待一会儿。我可以接受他的所有情绪,他也可以接受我的。

奇妙的是,尽管这一段时间大世界加速分裂,充满不确定性,客观上我们小家庭也在承受接连而来的压力和失序,但主观感受上,一家人的生活却安宁和谐,笑声不断,在在也在隔三差五的给我们成长的惊喜。

也许,当我们把眼光多放在相处时积极的感受,就更有能力欣赏幽默,关系更松弛有弹性,我们也更能创造快乐。当对“正面情绪”的关注越多,体验越灵敏和丰富,大脑就会被经历塑造的更有能力感受快乐,创造幽默。

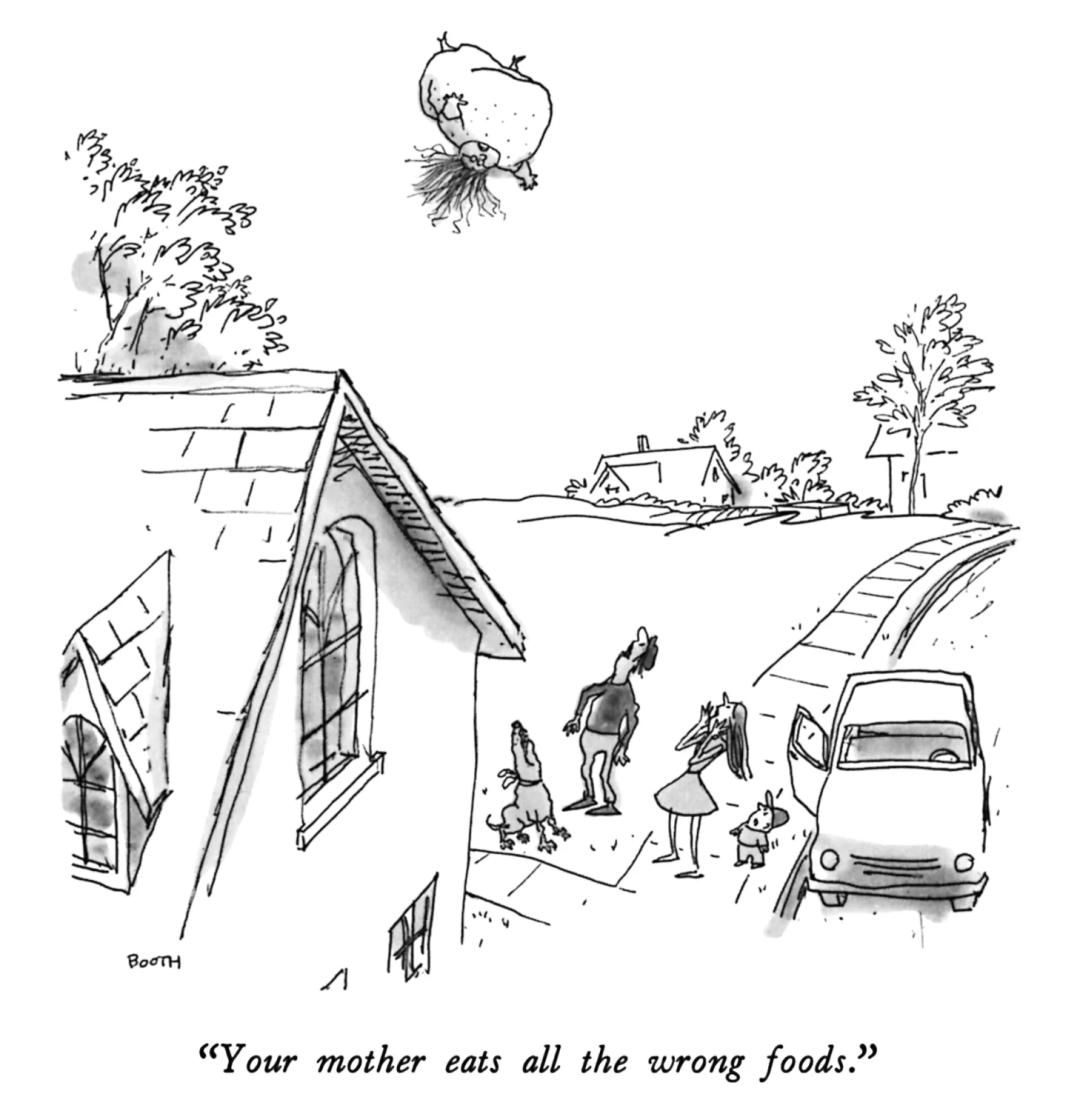

911袭击发生的当天,正是漫画家们到访《纽约客》杂志社,向编辑展示他们作品的日子。漫画部编辑Robert Mankoff正在进城的路上,他听着收音机里播报一架飞机,再一架飞机撞上世贸大楼。他明白这是严重的事情,但尚不清楚生活和工作会因此被怎样改变。他没能进到曼哈顿城里,因为所有入口都被关闭了,回家后,他从电视里看着南楼轰然倒塌。

他心想也许下周的杂志要暂停发漫画,上一次停止漫画的刊登,是1946年一期关于广岛原子弹爆炸的专刊。在和总编David Remnick商量后,他们最终还是选择了George Booth的一副非传统漫画。在这幅画里,人们熟悉的总在活波狂野的拉着小提琴的Rittenhouse女士,哀伤的沉默着,小提琴被摆放在她的脚旁。

而接下来的一周,漫画重新回到了杂志。Leo Cullum 的这幅漫画传递出的信息是:在一个让人恐惧和压抑的时代,笑声不仅是被允许的,而且是必要的。

图中文字为:我以为我再也不会笑了,然后我看到了你的夹克。

George Booth 今年96岁。他的女儿Sarah Booth 也画漫画。在今年一月《纽约客》登载的他们父女的一次对谈中, Sarah 说这张源于他们家庭生活的漫画总让她笑出来。首先她确实喜欢放屁的笑话,其次她也惊讶于妈妈同意被这么画出来!

图中文字为:你妈永远吃错食物

Booth家的人对屎尿屁总有一种孩子气的热爱,在其他人都长大后,她和爸爸依然会固执的为之大笑。

所以不是漫画家的Sarah的妈妈,George的老伴儿幽默感就比较低么?我看不见得,反正我挺向往成为那样一个妈妈,妻子和妇女的。

参考文献:

1

END

1

– 相关往期文章 –

– 版权声明 –

文章版权归成长合作社所有

欢迎转发朋友圈

转载请联系我们

– 关注我们 –