今日荐读:

《看不见的伤痕》, [美]蕾切尔·路易丝·斯奈德著,新星出版社出版,新经典文化出品,2023年出版,豆瓣评分8.8

主编导读

2023年12月16日,内蒙古呼和浩特市一位镇干部,被其丈夫酒后打死。

2024年1月5日,四川成都武侯区人民检察院对“被家暴16次需终身挂粪袋”案件的施暴者、受害女子丈夫以“故意伤害罪和虐待罪”提起公诉。

关于家暴的新闻时不时就会出现,但又很快消失在纷繁的各色信息中。我们不知道,有多少受害者仍在忍受身心的摧残与折磨?

需要说明的是,我们并未默认施暴者就是男性,受害者就是女性。2018年全国妇联和国家统计局发布的数据显示,有22.9%的女性和19.9%的男性曾经遭受过家暴,出于统计来源及判定标准的问题,该数据也曾引发较多的争议。在美国,也有数据显示,15%到40%的家暴受害者是男性。

我们在文中讨论的是在危及生命的案例中,男性对女性的身体施暴更具有致命性:2018年,全世界平均每天有137名女性被伴侣杀害。同样时间,每7.4 秒中国就有一位女性遭到家暴(来自全国妇联)。

无论男女,家暴都会对家庭和受害者产生巨大的伤害。美国记者蕾切尔·路易丝·斯奈德,历时8年时间调查了若干家暴当事人,写下了这本《看不见的伤痕》,她试图找到事件中的共同点,以推测家暴是否能预警,是否可以预判,从而使受害者免遭生命厄运。

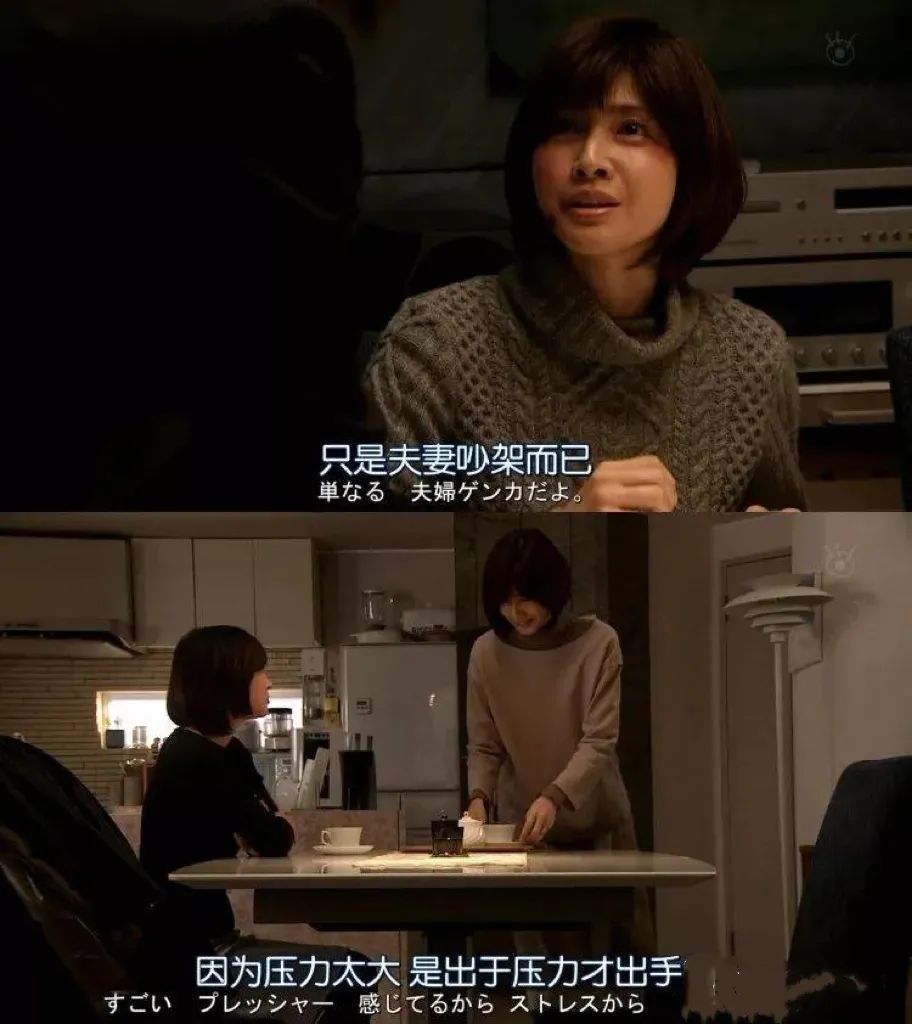

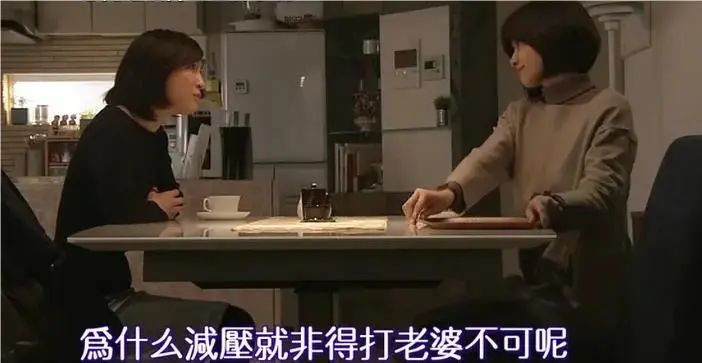

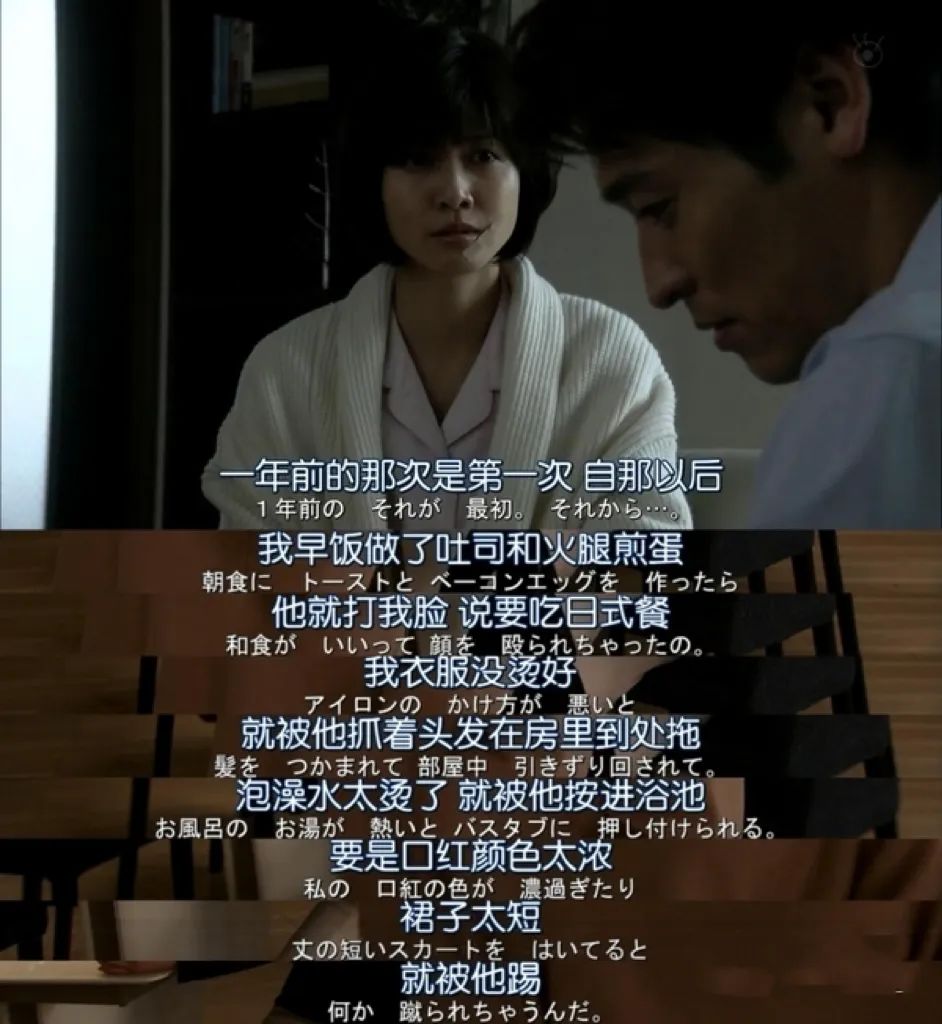

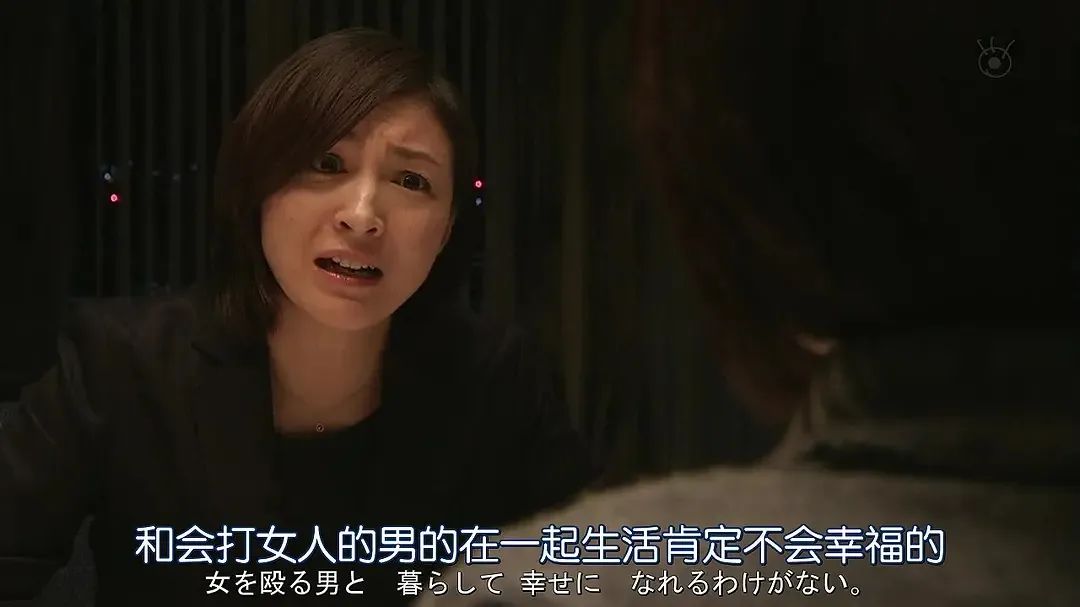

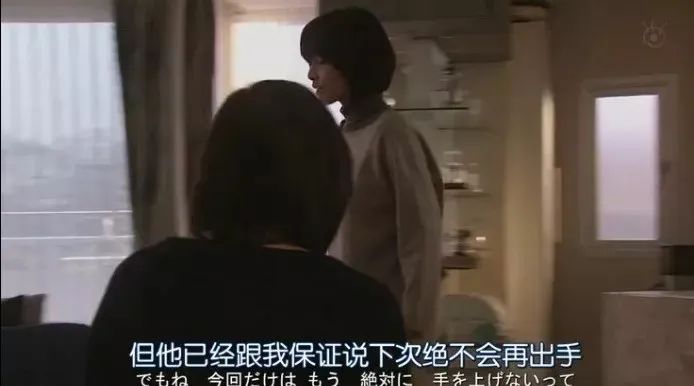

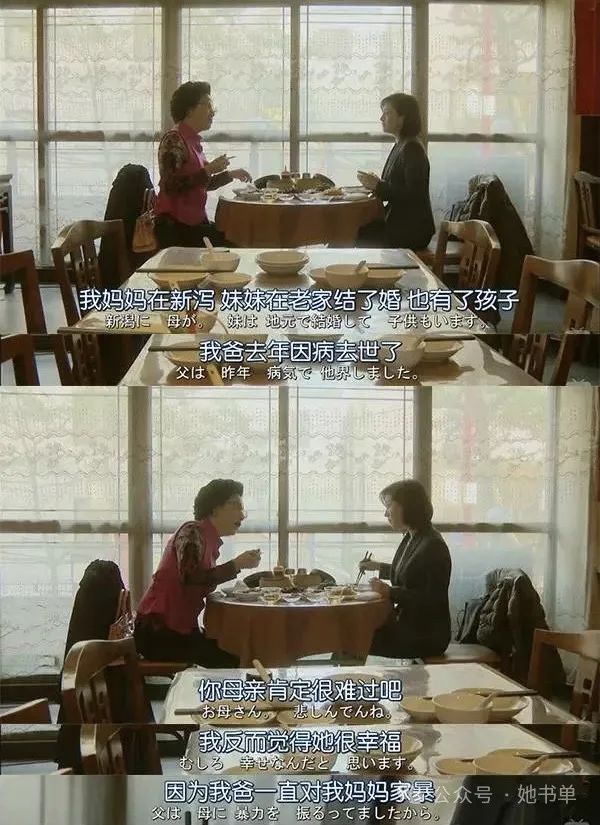

配图选自日剧《直美与加奈子》。

|路路

家暴犯法吗?

这个今天无比确定的答案却经历了漫长的历史认定过程:

20世纪,禁止殴打妻子才被正式写进美国法律。在这之前,人们普遍认为家暴的原因是施暴者的妻子招惹了丈夫。

1984年,美国国会通过帮助家暴妇女的法律;1996年,设立家暴求助热线。

2016年3月,中国实施《反家庭暴力法》。

社会对家暴认定存在争议:

在“一条”公号一篇关于家暴电影《我经过风暴》的文章下,留言中不乏调侃自己天天被另一半虐待的男性,冲释了家暴的真正痛苦;有男性对女权主义的嘲讽;有对受害者“为什么不早点离开”的怒其不争……

家暴双方的表述也不同:

家暴者和施暴者,都有自己讲故事的角度。施暴者会说自己怎样无力自拔地爱着那些受他凌辱的女性,选择施暴是她惹怒了自己。对受害女性来说,孩子要有爸爸。相比离开伴侣、做单亲妈妈,留下来私下解决“问题”是最好的选择。

家暴问题的复杂性、长期性,夹杂的情感矛盾,无法用一句简单的“离开当事人”来终结,它是一个需要各方重视和努力的社会问题。

2000年初,美国蒙大拿州曾发生一起令人震惊的致死案。名为洛奇的男子在开枪击杀妻子米歇尔后,杀死了家中的两个孩子,随后泼洒汽油点燃了房屋,最终回到地下室自杀。米歇尔生前曾报案称遭到家暴,并申请过对丈夫实施限制令,但没过多久她便撤回了所有指控。看似无常的行为背后究竟发生了什么?

这是作者开篇讲述的一个社会案件。

首先我们要认识到,家暴,并不会像一记重拳一样突如其来,它是随着时间慢慢释放出来,不断升级。

掌控欲,往往是家暴发出的第一个信号。施暴者对受害者的掌控是从小事开始,而这些小事绝大部分都不违法,比如不喜欢对方和朋友家人一起出去,甚至跟踪对方等等。

“他(洛奇)不仅掌控了米歇尔是否能出去工作一事,还不让她化妆,不允许她请朋友来家里。她出门,他一定在她身边。”

后来,他会对你大喊大叫,扔东西。再后来,有天他情绪低落时,会扇你耳光,推你一把。无论是掌控还是施暴,“它们都会像氡气一样,随着时间推移,缓慢释放出来”。

施暴者会慢慢切断对方所有的社交圈,朋友、家人已经从你生活中消失了。掌控的最终目的是完全剥夺一个人的自由。

家暴中有一个非常危险的行为动作:扼颈,这实际上是比拳打脚踢更可怕的表现。60%的家暴受害者都被反复、持续多年地遭受过这种虐待。作者在和家暴部门警察的谈话中了解到:“根据数据统计,我们得知只要勒住了脖子,下一步就是凶杀。他们不会收手。”

家暴的第二个信号,是威胁。施暴者往往会威胁受害者:如果你离开,我就会杀了你和孩子,还有你的家人,然后自杀。

孩子,往往是是施暴者要挟受害者的把柄。在这场受害者视图逃离的关系中,孩子成了施暴者手中的棋子,确保受害者顺从,妥协,不会离开。

米歇尔家人得知洛奇的家暴行为时,劝说米歇尔提交了限制令申请,洛奇被关进了监狱。但仅仅过了两天,他就被父母保释了出来。

得知这一消息的米歇尔“吓得魂不附体”,很快就撤销了限制令。并撤回了所有指控。

她说:他从来没有威胁过我,都怪我。他是个特别棒的丈夫和父亲。

警察知道,她在说谎。

在警察面前,受害者往往和施暴者站在一起,因为警察离开后,受害者和孩子还要和施暴者生活在一起。报警后,受害者为施暴者说话并非因为她们性情反复无常,而是出于对未来安全的考虑。但这点总是会被执法人员忽略。

“受害者留下,是因为多年来她们学会了一套安抚愤怒配偶的方法——恳求、哀求、哄骗、发誓,在公开场合和配偶站在一起。她们将警察、法官、律师和家人拒之门外,尽管或许只有这些人才能挽救她们的性命。

她们留下是因为她们看到熊正在逼近,而她们想要活下去。”

不久后,洛奇枪杀了米歇尔和两个孩子后自杀。

这中间,发生了什么?

家暴中最可怕的终极信号,是受害者下决心要选择离开时。在米歇尔去世前的那个星期,她和家人谈到她终于下定决心离开洛奇。也许是她的坚定刺激了洛奇——这次米歇尔是认真的,这让他惊恐万分。

于是,悲剧发生了。

“施暴者既富有力量,又软弱无力;既掌控一切,又会让一切失控。”

在看到家暴凶杀案的新闻时,我们经常会看到“为什么她没有离开”之类的话题,但几乎没有没有人问“为什么他要对她施暴,为什么他不停止施暴”。

书中认为,产生这一问题的原因有男女接受教育的不同,“暴力事件是男人证明自身优越感的体现,这些暴力事件,包括家暴、帮派争夺地盘、街头袭击等。男性认为,强迫和暴力是正常的”。

这些施暴的男性认为,暴力是显示自身力量和使另一半臣服的方式。

作者也认为,从某种意义上说,施暴者也是脆弱的,许多施暴者极度依赖他们的女性伴侣,他们通常将受害者视为通往他们缺失的情感世界的通道。这也导致他们的情感狭隘、极端,具有绝望的毁灭性。

在和受害者的共处中,施暴者们还有一套如出一辙的话术——

他们将暴力首先归结为自己多么爱受害者,“因为我太爱你了,所以我才变成这样”;其次责怪受害者,“如果我没有狂热地爱着你,我就不会这么生气、这么愤怒”;最后,他们会表示懊悔,流泪道歉,保证今后会表现更好。

研究表明,长期遭受暴力后,大脑会重组成完全为了生存的认知失调模式。恐惧会增加我们对亲密关系的欲求,即使安慰和恐惧来自同一个人。

书中的数据显示,受害者要平均尝试7次才能真正离开施暴者;中国的女性平均遭受35次后暴力之后,才会选择报警。

《我经过风暴》的导演曾谈到,一名年轻的律师曾接手了一个家暴案,她非常同情当事人的遭遇,帮她找证据,找妇联,报警,上诉,好不容易帮助受害人离了婚。没多久再去问,发现她又回到了原来的家庭,理由是孩子生病了。

这个律师感觉非常绝望,不久就改行了。

受害者重新回到施暴者身边,在家暴案件中非常常见。

如果我们是受害者的身边人,我们怎么才能早点发现相关迹象并中止暴力发生?

受害者遇害后,家人都会懊悔于为何没有早点发现问题,但这并不完全是家人的责任。受害者有时确实会向朋友和家人隐瞒被家暴的事,但超过一半的受害者会去就医,这些受伤的信号很值得关注。但几乎没有医疗记录会注明“家暴”,若要杜绝家暴,这是需要社会重视的首要关注点。

其次,是在家暴还未升级时就进行制止,必须以更严肃的态度对待亲密伴侣暴力案件中的轻罪行为,但这也是最难的一步。

《反家庭暴力法》第二十三条规定,在遭遇人身安全时,可向人民法院申请人身安全保护令,使受害人与施暴者隔离。

隔离,是被证实的有效办法。

研究表明,受害者的危险程度会随着具体时间发生变化,当受害者开始尝试离开施暴者时,危险程度达到峰值,并且在三个月内都会维持在高水平;在接下来九个月会稍微降低;在一年后会急剧下降。

也就是说,在发生家暴后,对施暴者足够时间的隔离是较为有效的办法。但现实更多是,一次凶残的攻击与侵犯,代价只是关押几天。

最后,施暴者是否能通过教化改邪归正?

施暴者有句“受伤的人伤害他人”的论调,伤害他人是因为他们在成长过程中曾受到过伤害。但如果一个受伤的人选择努力处理自身创伤,不将伤害施加给他们,情况又会怎样呢?相关机构能否使施暴者真正意识到自己行为的错误,真正尊重另一半?这将是个漫长的解决过程。

家暴,不是一个属于“家务事”的私密暴力,而是每一个人,男性,女性,局内人,旁观者,都需要面对的公共惨剧。

希望有天,每一个人,都能真正被看到,被尊重,被善待。

今日主编:路路,热爱阅读,关注女性成长、女性故事。

谢谢阅读。欢迎留言交流你喜欢的女性作家或女性故事,感谢转发分享~

Read More