图像对象:计算机图形的考古学

Image Objects: An Archaeology of Computer Graphics

作者:雅各布·加布里(Jacob Gaboury,加州大学伯克利分校电影与媒介系;多伦多大学文化与技术中心)

译者:陈荣钢

来源:同名著作(MIT出版社,2021)导论

***

为了以信息化的方式与世界建立联系,我们必须抹去世界的本来面目,对它进行各种形式的处理、预设、建模和合成转换。这并不是要揭示世界的真相,而是如此逼真地模拟事物,以至于“它是什么”这个问题变得越来越少被提及,不是因为它消失了,而是因为我们已经给了它一种新的语言。

——亚历山大·加洛韦(Alexander Galloway)

——艾伦·凯(Alan Kay)

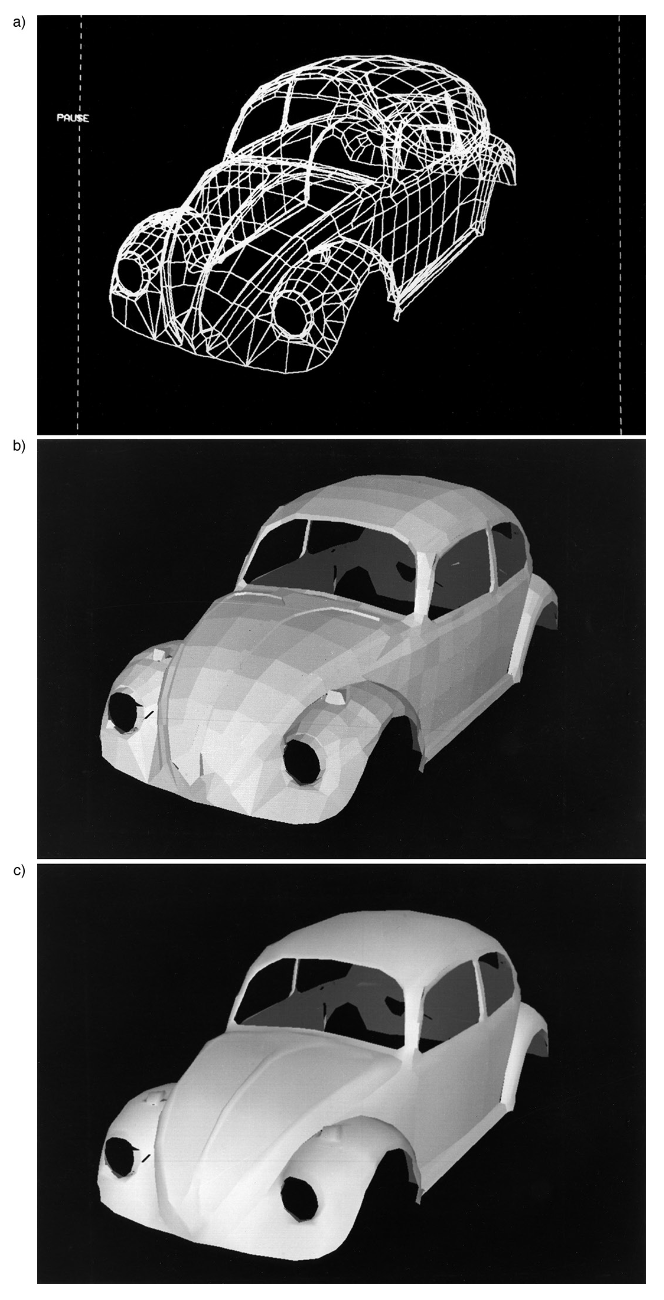

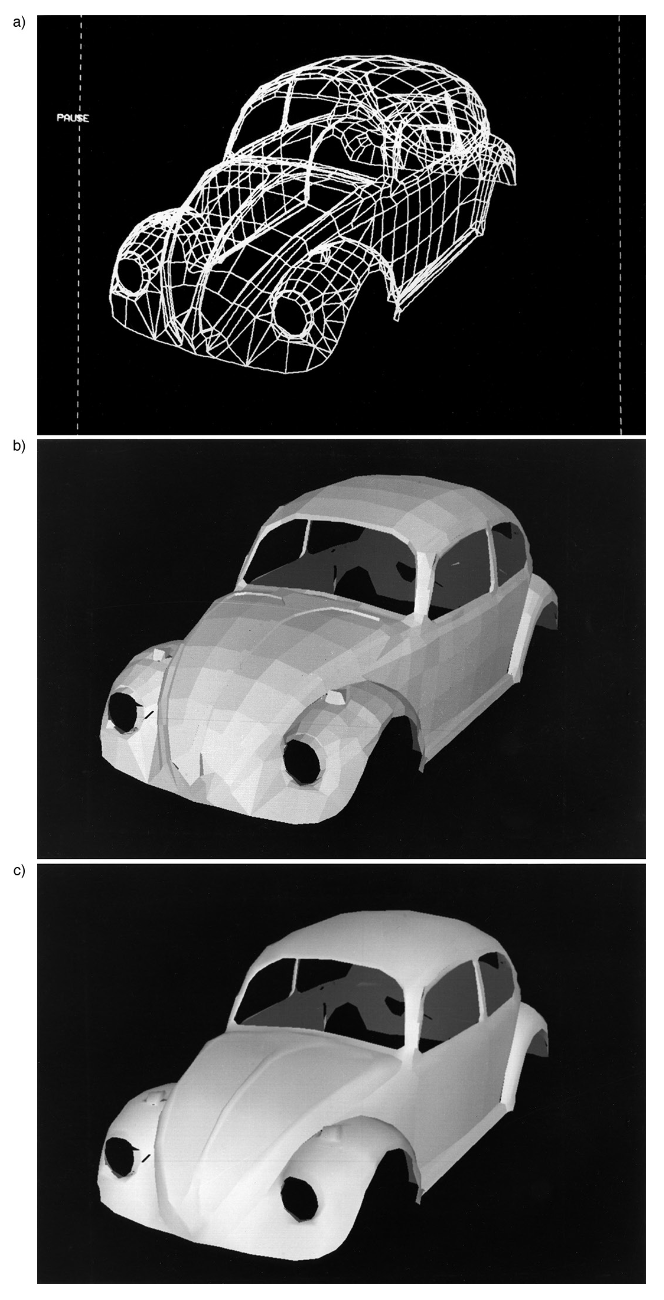

1972年秋天,玛莎·萨瑟兰(Marsha Sutherland)花了几周的时间开着一辆大众甲壳虫车在盐湖城四处游荡。这辆车有一半被多边形网覆盖。这辆绿色汽车引人注目,表面布满了数百个编号的顶点,连接成一个不规则的正方形网格。(下图)

四年前,玛莎跟随丈夫伊万(Ivan)从马萨诸塞州的剑桥市搬到了盐湖城。伊万在1968年离开哈佛大学,在犹他大学计算机科学系担任终身教职。每周,玛莎都会开车沿着盐湖谷的山麓前往梅里尔工程大楼,伊万的学生们会在那里仔细标记和测量这辆车以便数字化。

在路上,她会穿越另一种形式的网格——盐湖城街区那整齐划一的栅格布局。这片土地遵循着“锡安城”(Plat of Zion)的规划,它是约瑟夫·斯密斯(Joseph Smith)于1833年构思的“上帝之城”的蓝图,并于1847年盐湖城殖民定居时由杨百翰(Brigham Young)和他的追随者们开垦出来。到年底的时候,玛莎的甲壳虫汽车将成为世界上第一个被计算机完全扫描和渲染的真实对象,现实世界变成了数字世界(下图)。

玛莎的甲壳虫汽车是一个值得赞叹的东西,它游走于两个世界之间。甲壳虫汽车是60年代反主流文化的全球符号,在70年代初几乎随处可见。早些时候,1972年2月,甲壳虫汽车超越了福特T型汽车,成为历史上产量最高的汽车,它的设计自1938年以来几乎没有改变。

正是这种标志性地位吸引了伊万的学生,并使甲壳虫汽车成为首个适合进行模拟的对象。然而,这辆独特的汽车标志着我们生活环境发生彻底变革的开端——这是物理世界开始充斥数字对象的重要转折点。

试想一下,你现在身处的建筑物、你口袋里的手机、你正在阅读的这本书,所有这些对象的形态都受到一个可以追溯到玛莎身上、半个世纪前她沿着盐湖城外山坡行驶的过程所影响。在设计和创建过程中,这些对象都或多或少地被计算机图形技术(computer graphics)触摸和改变过。

这可能会让习惯于将图形完全视为由计算机制作、增强或转换的视觉图像的人感到惊讶。同样,对我们大多数人来说,计算机图形技术也是一个相对较新的发明,它出现于20世纪末,意味着电影、电视和数字游戏中壮观的视觉效果和逼真的模拟。

但事实上,计算机图形技术与现代计算机一样古老,它的发展不仅标志着我们制作图像的方式发生了根本转变,而且标志着我们通过计算机中介世界的方式发生了根本转变,并进而将世界重新想象为计算世界(computational world)。

我们生活的世界由计算机图形技术的视觉机制构建。无论是用数码相机拍摄、使用三维互动软件设计和渲染,还是简单地显示在电脑屏幕的像素网格上,我们每天观看、制作和互动的几乎所有图像都由计算塑造。然而,在很大程度上,计算机图形技术不是人们会注意到的分析对象,该技术的历史几乎没有被研究过。

计算机图形是一种独特的技术媒介,有着惊人的不可见性(invisibility)。我们遇到的绝大多数计算图像都在模拟和复制先于它们的其他媒介形式和审美标准,例如特效和数字游戏中的照片渲染,或是我们笔记本电脑和智能手机的拟物化界面。因此,计算机图形技术越先进,它们就越不显眼,我们对它们无处不在的现象也越少注意。

当图形确实被视为批判对象时,它们几乎总是被套用在写实主义和模仿的论述框架中,或是不可避免地导向逼真效果的宏大技术发展叙事中。计算机图形或许是唯一一种仅根据其成功创造自身隐形性的方式来分析的媒介。我们或许青睐媒介文本的摄影、电视或电影质感,但如果一个图像被解读为计算机图形,就意味着它的模拟失败了。

这是因为,虽然有的媒介与它表现的世界存在索引关系,但计算机图形不同,它复制的不是世界,而是在模拟中的另一种媒介。因此,计算机图形始终是媒介化的,几乎所有图形研究的目标都是准确复制这种先前媒介化的效果。这种模仿性阻碍我们研究计算机图形,使我们无法认真对待计算机图形,将它的历史视作一种独特的计算技术,因此它与视觉表现的悠久历史脱节。同样,这也使我们对计算机图形的了解仅限于它最直观的表现形式——屏幕上的图像。

本书开宗明义地指出,计算机图形远不止是我们看到的图像。它们是我们当今历史的主要技术之一,重塑了我们今天理解物质世界、与物质世界建立联系和接触物质世界的方式。要理解这种转变,就需要了解计算机图形在20世纪下半叶与现代计算机共同发展的物质史和地方史。为了完成这项任务,本书追溯了计算机图形在流行视觉文化中出现之前三十年的历史,并讲述两个相互关联的故事。

首先,这是一本关于计算图像历史的著作,讲述了大约六十年前让此类图像出现在学术和商业研究中心实验屏幕上的技术。与流行的融合与修复叙事不同,我认为计算机图形是一种独特媒介,有别于它试图模拟的早期视觉形式。为了理解和展现计算机图形的物质特殊性,我将渲染图像拆解开来,并识别它的构成部分。这些历史对象构成了图形模拟的物质史,通过它们,我们可以构建图形计算理论。

这本书不是单纯讲述20世纪下半叶计算机图形技术如何发展,也不是介绍哪些研究人员塑造了这个领域,而是聚焦于塑造和限制该领域发展的历史技术,以及这些技术如何影响我们今天与计算图像的互动。

通过分析塑造计算机图形早期技术史的五个对象——算法、界面、对象标准、编程范式和硬件平台——本书将探讨可见性、记忆、模拟、关联和历史如何被编码到计算机图形媒介本身的技术基础设施(technical infrastructure)之中。反过来,这些对象构成了广泛的唯物主义方法论基础,对看似非物质的媒介形式(计算图像)进行考古学研究。

在此,我巧妙地采用“媒介考古学”(media archeology)一词,既是为了表达一系列政治和方法论上的关切,也是为了让本书与广泛的实践领域对话。媒介考古学既是一种理论,又是一种方法,它涵盖了大量媒介史研究。

维维安·索布恰克(Vivian Sobchack)认为,媒介考古学关注媒介对象的物质性,而非“追求线性目的论的写实历史呈现,即用连贯的(甚至是隐喻性的)叙述来填补过去的空白,以替代失去的意义。”媒介考古学挖掘“死媒”(dead media)对象,通过描述性的语境化将其与当下关联起来。这种语境化主要关注对象是什么以及其如何运作,而不是解读它的可能意义。

然而,媒介考古学并非只关注陈旧的“死物”和被遗忘的相关实践,也并非只关注共同建构过去的知识。它还把媒介视作一种与物质世界互动的方式——媒介如何充当感觉假体,并且中介实践和经验?这里的主要区别在于物质性而非表现性。重点还在于对进步主义、革命性和线性历史形式的批判。

我将本书视为一部考古学著作,它关心被流行的“图形逼真话语”所忽视或掩盖的“史前史”。同样,通过关注一系列对象(尽管这些对象对图形的历史功能至关重要,却在很大程度上被当代研究人员遗忘或视为理所当然),该研究指向了现有数字形式的“死媒”。

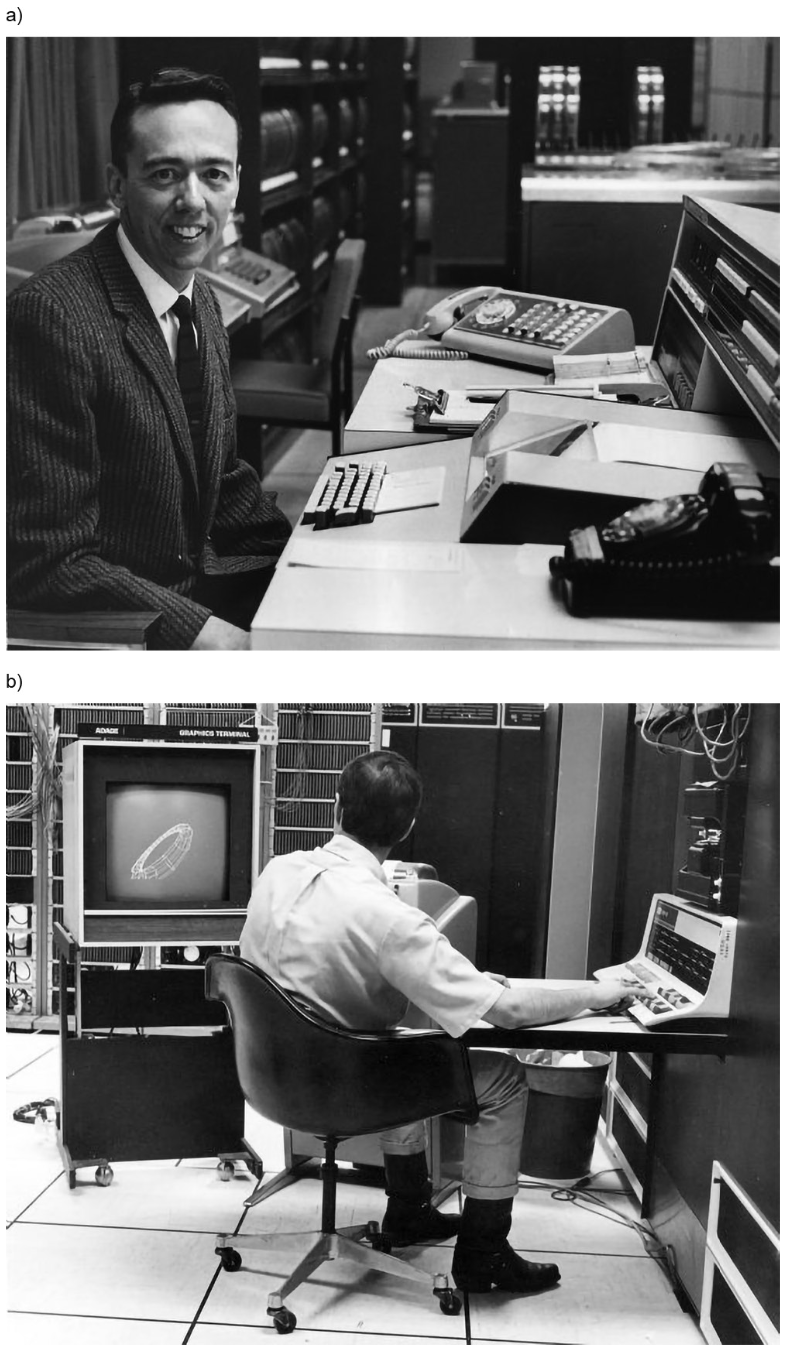

在20世纪60年代,当绝大多数计算研究集中在东西海岸的大学和企业研究机构时,计算机图形领域却主要在一些更次要的地方发展,这些场所此前都被排除在更广泛的计算机历史之外。其中最主要的当属犹他大学的研究项目。该项目由盐湖城当地人大卫·埃文斯(David C. Evans)于1965年创立,并得到了国防部的鼎力资助,旨在推进“图形人机交互”研究。

从1965年到1980年,犹他大学项目的教职员工和毕业生们几乎凭一己之力发明了现代计算机图形技术的核心概念。该校的许多毕业生后来也成为了20世纪下半叶计算机领域的行业领袖。

皮克斯(Pixar)、Adobe、硅谷图形公司(Silicon Graphics)、网景(Netscape)、雅达利(Atari)和WordPerfect的创始人均为彼时犹他大学的学生。此外,几十位来自施乐帕罗奥多研究中心(Xerox PARC)、NASA喷气推进实验室、纽约理工学院和工业光魔(Industrial Light & Magic)的重要研究人员也都始于盐湖城开启了他们的职业生涯。

可以说,犹他大学是图形发展的最初十五年的绝对中心。本书的基础正是该校的档案和论文。本书将为计算机图形的历史奠定了基础,从而扩展了计算机图形的理论,使其不再是一种短暂的抽象概念,而是一种物质事物——作为物质对象的数字图像。

本书以这种方式追溯计算机图形的历史,进而讲述关于这种新对象形式问世的第二个故事,以及“计算”作为一种技术和文化实践的转变。

20世纪60年代以前,计算机是用于按程序计算数字数据的机器。它们分级运行,大型主机用于解决预定问题或按照预定程序处理数据。计算是一个明确的非交互式过程,输入和输出是打孔卡和纸张,对象是逻辑和数字。

计算机图形技术刚一出现时,就是为了将计算过程抽象为人类可读的交互模式。也就是说,将感性世界的物质逻辑应用于计算系统的信息逻辑。通过计算机图形,图像世界被操作化,可以计算和执行动作,占据和模拟空间。

从这个意义上说,计算机图形技术的发展标志着计算机科学对对象世界的重新定位。它使对象世界成为模拟计算形式的主体,将计算机从程序化计算的工具转变为一种由独特的本体论观点所构建的媒介。在过去的五十年里,这种观点已成为人们接触和思考各种程序的主流模式之一,以至于在我们的当代世界中,充斥着大量通过与图形系统(即图像对象)打交道而形成的对象。

图像对象是一种在计算环境下参与可见世界变革的理论和方法。它首先认为,数字图像的物质基础由那些生成它们的历史对象构成。这些对象从可见图像中抽象出来,但它们从根本上塑造了计算机图形的机制和外观,使之成为一种独特的计算技术。

计算机图形技术包含大量对象,包括微处理器、图形库、软件套件和着色算法。如果我们将分析仅限于渲染图像,那么这些对象的物质历史就会被忽略。同时,图像对象肯定了计算图像对当今物质世界的形态和功能的广泛影响,它描述了大量物质对象被计算机图形吸收并服从于数字图像逻辑的历史进程。

在这个历史进程中,我们会发现无数的对象被以这种方式采用和改造。从当代建筑和建筑环境的形状,到数字印刷和桌面出版的美学,再到我们用来与世界接触和交流的界面、工业设计和快速制造、汽车、飞机和其他车辆,甚至芯片、电路和计算机硬件本身的设计——所有这些都是被视觉和物质、表现和计算、图像和对象的双重逻辑介导和影响着。

计算机图形对现实生活环境的影响有时难以察觉。定义和阐述这种关系的过程如此分散,以至于显得普通、自然和平凡,因此很少被人注意或分析。为了让计算机图形在当今社会的功能变得清晰可见,我们必须回到这项技术的早期历史阶段,当时物理世界与其模拟之间的差距最为明显,而计算机图形所阐述的世界理论仍处于形成阶段。

玛莎·萨瑟兰的大众甲壳虫汽车在“两个世界”之间占据了两个多月的时间——它既是现实中的对象,又是正在制作的图像;一只脚踏入数字世界,另一只脚则留在盐湖城;它既不是图像也不是对象,而是一个处于“成为”的扩展时刻的图像对象。

只需点击几下鼠标,我就可以将玛莎的甲壳虫汽车放入任何现代图形模拟中,用最新的纹理和光照算法覆盖它,模拟它,让它成为由成千上万个遵循相同逻辑的对象构成的交互式环境的一部分(下图)。如今,所有汽车的空气动力学曲线都是这种转变的产物,它是围绕盐湖城运行的样条函数(spline function),在物质上与大约五十年前从玛莎的汽车渲染出的第一个数字对象相关联。

最后,本书旨在努力建立一种语言来描述我们现在所处的世界的这一特质。在这样做的过程中,我们会发现,计算图像不仅仅是被表现的事物的图像,它们还是产生它们的世界的图像,并且它们在这个世界上执行着那个世界的理论。

三十多年来,计算机图形一直与幻觉和欺骗联系在一起。它们在20世纪末的出现标志着“可见性”的危机,世界被重新塑造为图像,与它表现的事物的产生物质性分离。这种转变的流行阐释在90年代围绕新媒介技术热潮时屡见不鲜,那个时期经常以“后现代”和“新兴事物”的理论为特征,物质溶解于虚拟,模拟则在当代文化各个层面兴起。

这时,计算机图形首次大规模进入大众娱乐领域。首部全长电脑动画电影上映、好莱坞大片特效大量应用取得广泛成功,首批互动3D游戏主机研发问世。计算机图形与互联网一起,成为那个年代最典型的“新媒介”技术之一。学者和评论家吹捧网络、分布式网络、超文本和网络空间的革命性力量,他们还设想了一个计算机图形将主导我们视觉领域、改变我们与现实本身关系的未来。就像科幻小说作家布鲁斯·斯特林(Bruce Sterling)彼时所言:“现实与虚拟之间的界限将被有意地反复模糊,本体论见鬼去吧!”

然而,这更像是一种偏差而不是创新。互联网如今仍被视为当今媒介格局中最重要的普及技术之一,但计算机图形却似乎成了一个几乎不合时宜的对象,它追求完全模拟的愿景很是幼稚。相反,过去二十年的媒介理论已经明显远离这些非物质的关注点,转向数字媒介的物质性(作为历史上的技术实例)。

我们被提醒,新媒介并非像看上去那么新,并且与它们据说要取代的那些较旧媒介形式有很多共同之处。如果要在数字技术的核心找到一种激进的转变,那么它将存在于计算本身的程序化算法逻辑中,而不是计算通过可视化变得对我们有意义的方式。十多年来,人们热衷于撰写文章,谈论模拟图像的变革性影响,热衷于解读我们的机器所呈现的输出结果,却很少思考这些图像是如何产生的。

曾经人们认为数字图像揭示了“表现”本身始终虚拟的本质,但在唯物主义转向下,这些图像似乎隐藏了所有数字媒介的基础技术事实,因此,如果我们希望理解计算机的真正功能,就必须研究构成它们的软件、平台和代码。

这种区别意味着一种广泛的诠释学批判——机器将功能隐藏在数字图像及其模拟的外衣之下,因此我们不得不打开“黑盒子”,超越单纯的表象。如果将这一表述发挥到极致,我们就会发现,我们不仅错误地认识了我们真正的分析对象,还沦为数字图像虚幻而诱人的质感的牺牲品。

数字图像不仅掩盖了它作为技术对象的物质功能,同样也掩盖了在更广泛的社会和政治计算回路中所扮演的角色。把计算媒介想象成虚拟的或短暂的东西,抹杀了构建、维护和拆除技术系统所需的体力和情感劳动;抹杀了它们对环境、人类和非人类生活的潜在灾难性影响;抹杀了它们在用户生活、设计者文化和社会形态中的政治功能。

媒介学者塔拉·麦克弗森(Tara McPherson)警告道:“我们的屏幕讲述着‘掩盖’的故事,掩盖了机器和人类劳动的深刻分化。我们越来越多地把注意力集中在屏幕上,这将给我们带来危险。”

然而,这种对屏幕图像的全盘否定也产生了自身的限制。尽管我们转向了技术事物的机械内在性,但我们与计算打交道的过程仍然是高度视觉化的,并与模拟逻辑紧密相连。诚然,我们的屏幕并不是将计算行为本身一览无余的透明窗口,但它们同样也并非游离于计算行为之外,而是在塑造我们对计算技术的理解以及与计算技术的关系方面发挥着主要作用。

然而,当我们急于纠正数字媒介研究中的视觉偏见时,却在很大程度上忽视了屏幕图像本身作为一种物质对象的作用——它与文本或纯数学形式的计算有着异曲同工之妙。与其将视觉图像仅仅视为深层物质过程的界面而不予考虑,我们不妨将这种唯物主义批判延伸至模拟图像,解读这些图像的建模和展示方式。

以这种方式解读数字图像,将其视为由一系列独特的物质实践所构成的对象,使我们能够超越非物质性和虚拟性的论述,进而提出一种在屏幕的渲染输出中看不到的数字图像理论。在此过程中,我们会发现计算机图形是我们现代计算文化的基础技术之一,在过去七十年的计算发展过程中发挥了核心作用。

首先,我们必须改变看待计算图像的方式。我们的视觉和物质环境已被计算从根本上改变,这一说法似乎并无争议,但这一特质往往无法通过观察就能推断出来。在我们对数字图像技术的分析中,关于现实主义和逼真性的流行论调占据了主导地位,但这些论调却来自于对那些在历史上定义了以往图像制作模式的形式特质的不加批判的挪用。

很多学者论证过,数字图像与它们所表现的世界之间并不存在索引关系,因此,如果仅从再现电影和摄影美学的能力来分析数字图像,就会故意掩盖数字图像的制作手段。

这么说并不是要求我们完全忽略视觉层面。相反,我们应该关注数字图像的“双面性”。它们并非由光的“雕刻”而成,而是由一系列计算对象的表现所塑造,这些对象被用来实现这种模拟。计算机图形既是技术对象的集合,又是由这些对象渲染出来的图像。单独研究计算图像而不考虑这些对象,就相当于把渲染结果误认为事物本身,并陷入一种非批判和非历史的关联中,这种关联会使人对当今媒介学者广泛批评的物质抹杀形式负有责任。如果我们想要理解这些图像的功能,就必须研究围绕着它们的那些对象。这些对象是独特物质历史的产物,并表达了一种独特的计算本体论(computational ontology)。

计算机图形与对象计算理论之间的这种联系似乎有悖常理。毕竟,“计算机图形”可以用来指通过计算机处理产生的任何图像,从单张数码照片到完全交互的三维环境。并不是所有的图形图像都是对象模拟的产物,数字化的大众甲壳虫就是如此明显。尽管如此,几乎所有当代计算机图形都由一种对象理论构建,这种理论与20世纪中期的早期实验同时出现,在这种理论中,世界被理解为一个由能够进行离散形式交互的对象组成的关系系统。

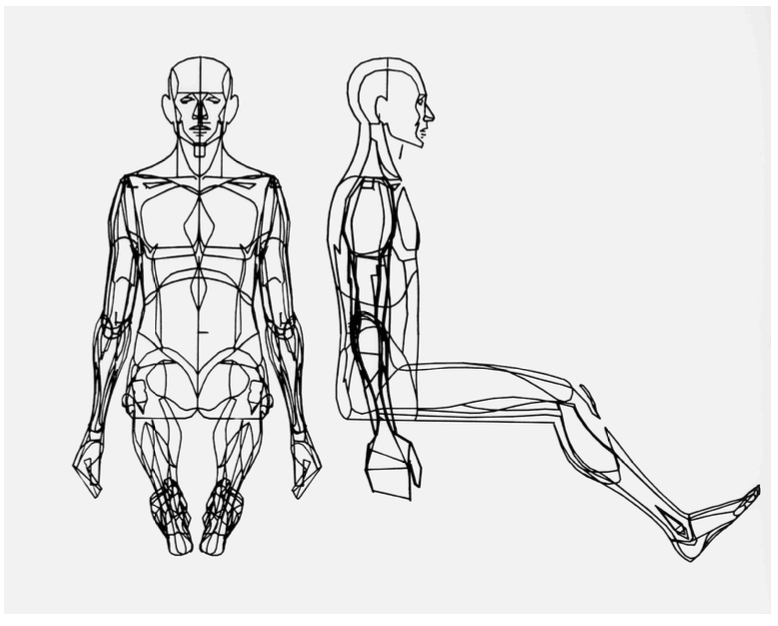

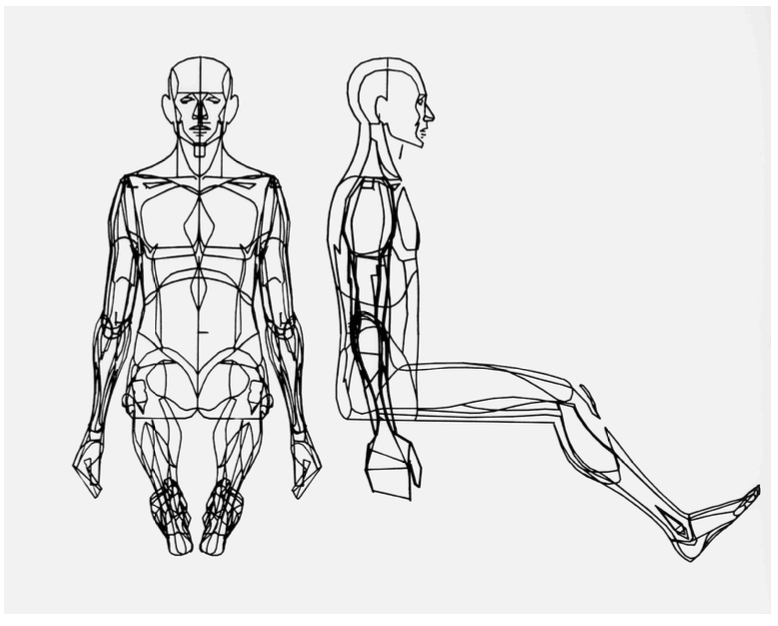

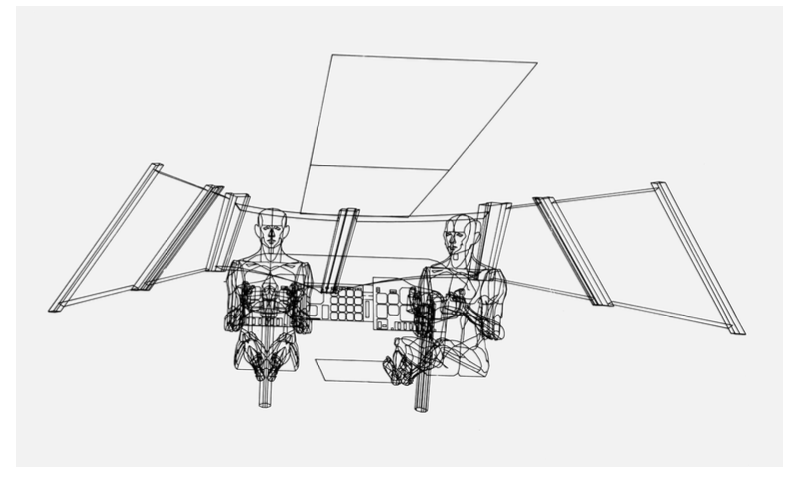

该术语的首次正式使用可以追溯到1960年,由波音飞机公司威奇塔分部设计主管维恩·哈德逊(Verne Hudson)确定。1964年,哈德逊团队的成员威廉·费特(William Fetter)成为首位使用计算机建模人体的人,他利用矢量线创建了一个坐姿男性的三维物体模型(下图)。

该人物看起来像是一个由曲线和角度编织而成的透明网格,并带有七个关节,可进行基本的移动和弯曲。人物形状来源于美国空军的人体测量数据,由工程师建模并转存到打孔卡上,然后输入IBM 7094大型计算机,并生成一卷磁带,供自动绘图工具读取以输出到纸张上。

费特模型的目的是模拟人体,辅助人体工程学设计。它的主要用途是模拟飞行员触摸和把握波音747驾驶舱内各种开关和刻度盘的能力。该飞机型号大约在1964年至1970年间使用一系列计算机辅助技术设计而成。该人物在图形研究人员中通常被称为“波音人”(Boeing man),它是计算机图形历史上的许多起源故事之一。费特自己称这个人物为“第一人”(First Man),暗示着一种考古学上的谱系,一种新物种形态的黎明。

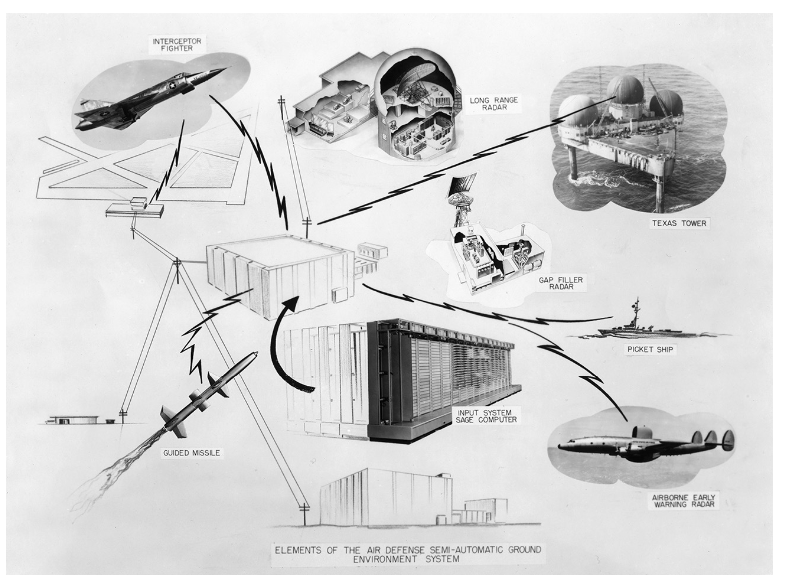

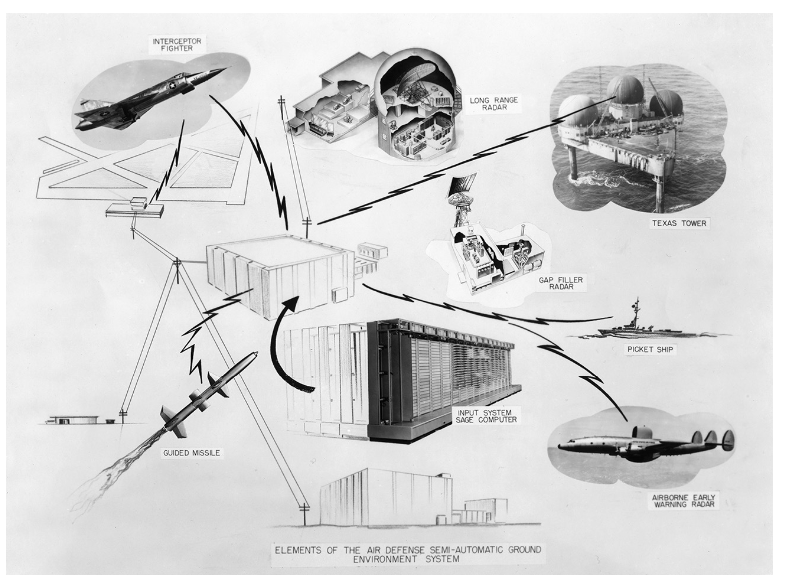

当然,费特的坐姿人物并非我们现在所说的计算机图形的最早例子。可以说,早期计算机历史上最显眼的图形应用是半自动地面防空系统(SAGE,Semi-Automatic Ground Environment,以下译作“贤者系统”)。50年代,美国国防部系统工程委员会建议对用于监视美国北部领空的雷达站进行计算机联网,以应对苏联核打击的威胁,于是研发并逐步建立了该系统。

“贤者系统”是一个由计算机、网络技术、雷达、飞机和武器组成的庞大社会技术设备,用于服务全球防空系统。该系统旨在让操作员判断远程轰炸机的潜在威胁,需要数据传输、计算和复杂协作。虽然“贤者系统”并非完全或主要依靠图形界面,但可视化界面是操作的关键。操作员可以使用配备光枪的图形控制台追踪飞机在屏幕上移动的二维标识,屏幕上还覆盖着由特定站点负责防御的国家部分地图(下图)。当操作员识别出潜在威胁时,系统会计算战斗机或地对空导弹的拦截路径,然后再决定是否摧毁目标。

虽然“贤者系统”是大型交互式计算机图形最早的应用之一,但它呈现的世界图像与费特十年后描绘的图像存在根本差异。对于“贤者系统”来说,敌机是屏幕上闪烁的光点,是需要识别并摧毁的目标,是整个全球防御系统的一部分(下图)。它的可视化效果是二维的,类似地图;图像的功能是符号,旨在引发技术操作员的反应。“贤者系统”是“冷战”的产物,它呈现的是一个需要被指挥和控制的系统世界理论,该愿景在随后七十年的通信技术发展中产生了深远影响。

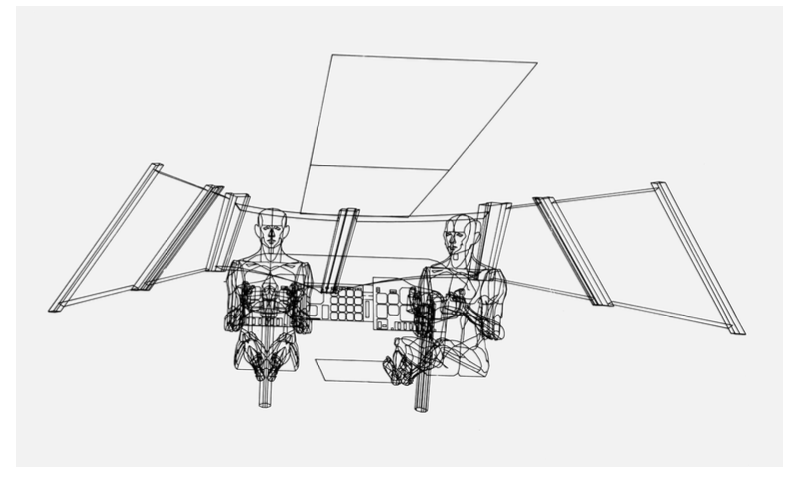

费特的飞机模型则截然不同。对他来说,飞机构成了一个关系环境(a relational environment)的基础,人类操作员就位于其中(下图)。这架飞机的拟态被用来模拟或仿真一个三维空间,该空间由一系列离散的交互式对象组成,其中就包括这个人类角色——“第一人”。

该人物起到标准化的作用,体型体态源自所谓的“平均人体模型”,旨在模拟大部分空军飞行员的平均体型。因此,该模型的形状构成了技术系统(波音747驾驶舱)设计的基础,同时也假定飞行员的身体不会与此假定标准相差太大。

“波音人”通过标准化的人体模型进行设计,它被一种特定的世界观塑造,并进而根据这种图像来改造世界——这一点在如今仍在运营的数千架波音747飞机上得到印证。从这个角度来看,费特的图像是一个模拟物质对象的原始模型,旨在逼近和标准化现实世界交互的复杂性。它既是世界的一种理论,也是一种图像,并且在接下来的几十年里,这种理论将付诸实践。

这短短的十年间见证了显著的转变,随之而来的还有计算机图形与它依托的世界的关系理解方式的改变。“贤者系统”将图形视为向操作员可视化呈现数值数据的图像,费特则将图形用作模拟图形对象的一种媒介。这是一个细微但意义重大的区别,当我们将计算机图形的历史仅仅视为通过计算生成图像的历史时,就会忽略这一点。

这种逻辑与计算机图形一起出现,随着计算机科学领域开始采用图形系统并开发计算图像的新颖用法而变得更加广泛。早在1961年,艾伦·萨瑟兰就已经在开发用于计算机辅助设计(CAD)的极具影响力的“画板”(Sketchpad)程序时使用了面向对象的结构。同样,1962年,斯蒂芬·拉塞尔(Steven Russel)的“太空大战!”(Spacewar!,下图)被许多人认为是首款图形交互式数字游戏,它也在同一时期使用面向对象的概念进行设计。

1972年至1979年间,施乐公司为Alto计算机系统开发了最早的现代图形用户界面之一,在很大程度上依赖于Smalltalk编程语言(下图)的面向对象结构,以至于该语言与其界面密不可分,并且需要界面才能运行。虽然这些对象形式并非完全相同,因为它们并不都遵循单一的固定对象关系理论,但它们仍然代表了广泛转变的一个例子,即对象模拟成为计算系统的首要结构逻辑。

这样一来,计算行为就从一系列程序化的计算被重构为一种交互式环境,被理解为由离散的可计算对象组成的空间体现领域。简而言之,计算从一种过程转变为一种媒介。

如今,这种对象逻辑已发展成为当代媒体环境的主要形式之一,改变了我们建模和表现世界的方式,反过来也重新定位了我们对世界作为可计算对象结构的理解。在探索计算机科学的变革及其在一系列技术实践中采用对象模拟的过程中,要理解这种重新定位,我们必须将目光投向它产生的地方,既将其视为计算机历史上的一个时刻,也将其视为一种独特的实践文化。

在犹他大学校园本部附近,坐落着建于1862年的达格拉斯堡(Fort Douglas)。该军事哨所的建立是为了保护盐湖城至旧金山之间的陆路邮件路线和电报线。选址于盐湖谷的丘陵地带具有战略意义,因为当时美国军队担心该地区的脱离联邦活动,并希望监视这里的摩门教居民。近一个世纪以来,达格拉斯堡在该地区经济、社会和政治稳定方面发挥着战略性作用,但到了60年代中期,大部分土地已移交大学所有,建筑物也经常被用于犹他州的教职员工开展研究项目。

正是在这样的背景下,1968年年底,这个昔日的军事哨所内的一个废弃掩体摇身一变,成为美国首批商用计算机图形公司——埃文斯和萨瑟兰计算机公司(Evans and Sutherland Computer Corporation,E&S)的总部所在地。

从许多方面来看,这个选址都体现了计算机图形发展早期的特点,它靠近军事资源,同时远离更广阔的计算机科学领域。你可能已经意识到,这里并不是开办计算机硬件公司的理想之地,第一年里,研究人员一边努力保持稳定的电网,一边还要与灰尘和寒风做斗争。尽管如此,这个地方标志着这段奇特历史的开端,即使它并不是计算机图形产业本身的开端。

20世纪60年代是计算机发展史上的变革时期。在这十年之初,计算仍是一种昂贵且高度有限的资源,由数十名研究人员异步共享的大型主机实现。“计算”从根本上说还是一个非交互式的过程——任务需要提前编程到物理介质上,然后提交给计算机操作员进行计算,研究人员需要等待数小时甚至数天才能处理他们的计算结果。这些都是用于处理数字数据的工业机器,与其说是现代意义上的计算机,不如说是“计算器”。在这十年间,这种情况开始发生变化,这在很大程度上归功于人机界面关键技术的发展。

这一转变的动机既来自技术,也来自制度,它涉及公共资金与大规模研究计划之间的协调,而这些研究计划的驱动力是对计算未来的强烈憧憬。在美国,这一转变的主要参与者是国防部及其信息处理技术办公室(IPTO),该办公室成立于1962年,隶属于高级研究计划局(ARPA)。

在心理学家兼计算机科学家利克莱德(J. C. R. Licklider)的领导下,信息处理技术办公室提出了将计算作为“人机共生”工具的未来愿景,想象在未来,“人脑和计算机器将非常紧密地结合在一起,由此产生的伙伴关系将以人脑从未有过的方式进行思考,并以我们今天已知的信息处理机器无法企及的方式处理数据”。信息处理技术办公室在分时技术、网络技术、人工智能和计算机图形学方面投入巨资,将计算机视为一种不仅能将人与人连接起来,而且能将人与计算机连接起来的设备。

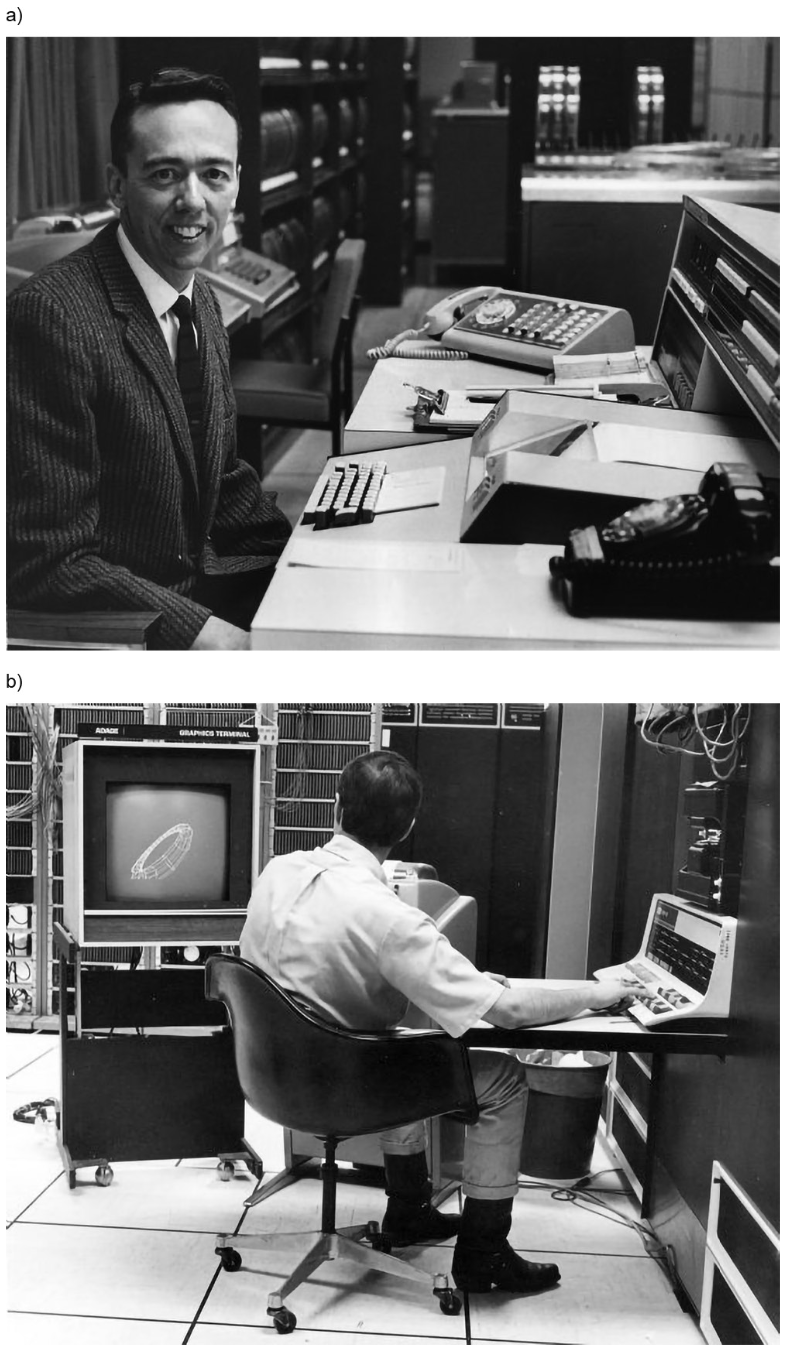

犹他大学时任校长詹姆斯·弗莱彻邀请大卫·埃文斯回到盐湖城的母校,并在工程学院内创立计算机科学系。当时,埃文斯是加州大学伯克利分校的助理教授,1962年加入工程学院,此前曾在洛杉矶的班迪克斯公司(Bendix Corporation)的计算部门工作了十年。

埃文斯也是盐湖城本地人,他在50年代初期获得了犹他大学的物理学理学学士和博士学位。在伯克利,埃文斯担任Genie项目的联合首席研究员,该项目是信息处理技术办公室大力资助的早期分时系统,他与政府资助方建立了联系,并获得了能力出众、办事高效的研究带头人声誉。

1964年,随着伯克利校园爆发言论自由运动,埃文斯决定接受弗莱彻的提议返回犹他州,并带去了一系列大学和政府关系网,这些关系网将在建立犹他州项目方面发挥重要作用。大学全力支持埃文斯塑造符合他愿景的项目,并在1965年任命他为计算机科学和计算机运营主任(下图)。大学的初始资金有限,但埃文斯受聘后立即获得了信息处理技术办公室提供的五百万美元赠款作为补助。这份为期四年、来自高级研究计划局的合同明确用于“图形人机交互”,将利克莱德的愿景通过图形交互的视角加以阐释。

该项目完全打破常规,招收其他学校不愿意招收的研究生,并营造出一种智识“发源地”的气氛,鼓励学生与教师建立自己的合作关系,开发可广泛应用于多种应用领域的专业解决方案。值得注意的是,尽管计算机文化充斥着对未来的憧憬,但其中许多项目产生的技术仍然是计算机图形的实际解决方案,而且至今仍被研究人员和艺术家广泛使用。

在随后的十五年中,犹他州成为了美国图形研究的中心,吸引了来自世界各地的教职员工,并成就了数十位研究人员的职业生涯,这些研究人员在20世纪下半叶的商业计算行业中发挥了重要作用。从这个意义上说,犹他州是早期研究的试验场,这些研究一直影响着现代图形系统的功能。同时,犹他州也是早期研究人员的社会网络,在20世纪70年代和80年代初,这些研究人员从犹他州走出,进入新兴的计算行业,并将这些工作分配给数十个研究项目。

“犹他计划”是计算机发展史上的核心,却没有出现在流行的创新故事中。这反映了计算机图形技术这门计算机科学扮演的矛盾角色。即使在早期,图形也被许多人认为是对计算机技术的轻率使用。计算资源是一种有限且极其昂贵的商品,对许多人来说,制作图片是在浪费时间。1994年,在美国计算机协会(ACM)的国际图形学年会(SIGGRAPH)上,几位曾经的犹他大学毕业生在一场关于“犹他项目”历史的讨论上回忆道:

他们知道自己“干了件大事”,其他大学的外人却不屑一顾,认为计算机图形制作工作是对计算机械的非法应用。但当时的计算机研究关乎计算机语言、操作系统和数据处理。图形研究需要处理大量数据来显示图像,这推动了计算机技术的发展。

计算机图形研究在客观上显得不切实际且难以实现,所需的技术尚未问世,计算机本身的性能也无法处理交互式图形人机交互所需的海量数据。然而,信息处理技术办公室的领导层将图形交互视为该领域未来的核心,并为埃文斯提供了开发相关技术以实现这些系统的资源。这种放手不管的方法让“犹他项目”受益匪浅,许多人认为,它培养了一种研究文化,在很大程度上脱离了“什么对象更适合计算研究”的更广泛共识。

【可打赏篇目】